第二次世界大戰後,阿拉伯國傢同以色列之間進行的多次戰爭。又稱阿以戰爭。

巴勒斯坦戰爭(1948) 又稱阿拉伯–以色列戰戰爭。第二次世界大戰後,美國支持猶太復國主義向巴勒斯坦移民,奪取阿拉伯人土地。在美、英、蘇等大國策劃下,1947年11月29日聯合國大會通過一項關於巴勒斯坦“分治”的決議,將巴勒斯坦總面積的56%劃歸擬議中的猶太人國傢;而猶太人僅占巴勒斯坦總人口的1/3弱(見巴勒斯坦問題),巴勒斯坦阿拉伯人拒絕接受。阿拉伯國傢聯盟各成員國一致譴責“分治”決議。聯合國決議鼓勵瞭猶太復國主義者的擴張野心,他們表示接受決議,但實際上又不受決議約束,以更殘暴的手段屠殺和驅趕阿拉伯人,奪取阿拉伯人的土地和財產。大批阿拉伯人被迫離開祖祖輩輩居住的傢園。猶太復國主義者的暴行導致以色列宣告建國後的第二天,即1948年5月15日爆發這次戰爭。

埃及、外約旦、敘利亞和黎巴嫩以及伊拉克的軍隊參加瞭對以色列的戰爭。戰爭初期,阿拉伯軍隊節節勝利。一支埃及軍隊通過加沙地帶沿地中海東岸北進,攻占阿什杜德,直逼以色列首都特拉維夫;另一支埃及軍隊穿過內格夫逼近耶路撒冷南郊。敘利亞軍隊在太巴列湖以南突破以軍陣地,在約旦河西岸獲得立足點。伊拉克軍隊和外約旦的阿拉伯軍團在中部作戰也取得一些進展。在聯合國幹預下,6月11日至7月7日的停火挽救瞭以色列的敗局。以色列利用停火機會擴充兵員,從英國、美國和捷克斯洛伐克運進包括飛機、坦克和大炮在內的大量武器和彈藥,戰鬥力得到加強。在停戰期間,阿拉伯軍隊在帝國主義挑撥下發生內部矛盾,削弱瞭戰鬥力。停戰期一過,以色列首先發動攻勢,阿拉伯軍隊敗退。此後,聯合國幹預下的幾次停火,均被以色列所破壞。以色列一度侵入埃及的西奈半島和黎巴嫩部分地區。

1949年,以色列同埃及(2月24日)、黎巴嫩(3月23日)、外約旦(4月3日)和敘利亞(7月20日)分別簽訂停戰協定,劃定臨時停戰線,戰爭經過近15個月方告結束。以色列不僅占領聯合國“分治”決議劃歸它的領土,而且侵占瞭劃歸阿拉伯人的西加利利平原、奧加地區、約旦河西岸阿拉伯軍團撤出的大片領土以及耶路撒冷西區。巴勒斯坦總面積的80%,即2.07萬平方千米被以色列占領,隻有加沙地帶和約旦河西岸分別由埃及和外約旦軍隊控制。約96萬阿拉伯人成為流離失所的難民。以色列拒不執行1948年12月11日聯合國關於難民返回傢園和得到物質賠償的權利的決議,使阿拉伯難民問題成為巴勒斯坦的一個尖銳問題。

英法以侵埃戰爭(1956) 又稱蘇伊士運河戰爭。1956年7月26日,埃及宣佈關於蘇伊士運河國有化的法令。美、英、法等國在一系列破壞陰謀破產之後,企圖以武裝入侵剝奪埃及人民的民族權利。從7月末開始,英、法的空軍、海軍向塞浦路斯、馬耳他和亞丁集結,美國第六艦隊駛向東地中海。英、法、以三國首腦在倫敦制訂瞭入侵埃及的戰爭方案:以色列軍首先侵入西奈半島,將埃及軍隊主力吸引到運河以東;然後英、法占領運河區,切斷埃軍退路,圍殲埃軍,推翻埃及政府,鎮壓埃及民族解放運動。

10月29日晚,以色列4.5萬軍隊越過1949年埃、以停戰線,大舉進攻加沙地帶和西奈半島埃軍陣地,向蘇伊士運河和沙姆沙伊赫推進。英、法出動飛機為以色列提供空中掩護,運送武器彈藥,向西奈半島縱深空投以色列傘兵。10月30日,英、法政府向埃及和以色列同時發出最後“通牒”,借口“保衛”蘇伊士運河,要求埃及和以色列停火,從運河兩岸後撤10英裡,讓英、法軍隊進駐運河區各重要港口和軍事要塞。埃及政府嚴加拒絕。10月31日,英、法政府成立聯軍司令部,開始從馬耳他、塞浦路斯基地和停泊在地中海的航空母艦上出動大批飛機轟炸開羅、亞歷山大、塞得港、伊斯梅利亞、蘇伊士城等埃及城市以及機場和交通線。11月5日,英、法空降部隊侵入塞得港和富阿德港。第二天,英、法海軍陸戰隊在塞得港登陸。埃及軍隊同各階層人民群眾浴血奮戰,挫敗瞭英、法、以占領運河、推翻埃及政府的計劃。

埃及反抗英、法、以三國的戰爭得到阿拉伯國傢和許多亞、非、拉新興國傢包括中國在內的同情和支援。由於利益沖突,英、法的軍事行動也隻得到美國的冷淡支持。在埃及人民英勇反抗和世界人民的反對下,英、法、以三國遭到失敗。英、法、以三國政府被迫於11月7日宣佈停火。12月22日,英、法軍隊撤出埃及領土。以色列拖延到1957年3月8日才撤出西奈半島,3月17日撤出加沙地帶,即撤回到1949年的停戰線以外。埃及允許以色列船隻在蒂朗海峽通航。在這次戰爭中,蘇伊士運河被堵塞,油管被切斷,英、法不得不靠美國供應石油和提供貸款,美國趁機取代英、法在中東的地位。

六五戰爭(1967) 1966年11月13日,以色列軍隊在坦克部隊掩護下越過邊界,襲擊約旦境內的薩穆村,燒殺破壞。1967年4月7日,以色列蓄謀破壞1949年7月20日以、敘停戰協定,派裝甲拖拉機進入以、敘之間非軍事區,借口敘軍警向拖拉機鳴槍警告,對敘利亞采取軍事行動。同時,出動飛機、坦克和大炮轟擊敘利亞村鎮。以空軍飛機侵犯大馬士革上空,擊落敘利亞6架米格21型飛機。面對以色列的戰爭挑釁,根據1966年11月《埃及敘利亞共同防禦條約》,埃及政府於1967年5月22日宣佈封鎖埃及領海范圍以內的蒂朗海峽,不再允許以色列運送戰爭物資的船隻通過。

1967年6月5日,以色列對阿拉伯國傢突然襲擊,偷襲開羅、蘇伊士運河區和西奈半島的埃及十幾個機場、導彈基地和雷達站。埃及300多架飛機在機場被炸毀,空防能力遭嚴重破壞。以色列地面部隊在空軍掩護下大舉侵入西奈半島。6月8日,以色列軍隊抵蘇伊士運河東岸,蘇伊士城、塞得港、富阿德港等重要城市和戰略要地均遭以色列襲擊,破壞嚴重。整個西奈半島落入以色列手中。在戰爭爆發的第一天,以色列還進攻約旦河西岸的約旦軍隊,6月7日,包括耶路撒冷在內的整個約旦河西岸和加沙地帶均被以軍占領。6月9日,以軍大舉侵入敘利亞,占領戈蘭高地大片領土和戰略要地庫奈特拉。6月10日晚,在聯合國安排下實現就地停火。以色列拒不撤出非法占領的埃及、敘利亞和巴勒斯坦的領土。這次戰爭使以色列占領的領土從1949年的2.07萬平方千米擴大到10.24萬平方千米。戰爭給阿拉伯各國和巴勒斯坦人民帶來巨大災難。阿拉伯難民多達180萬人。

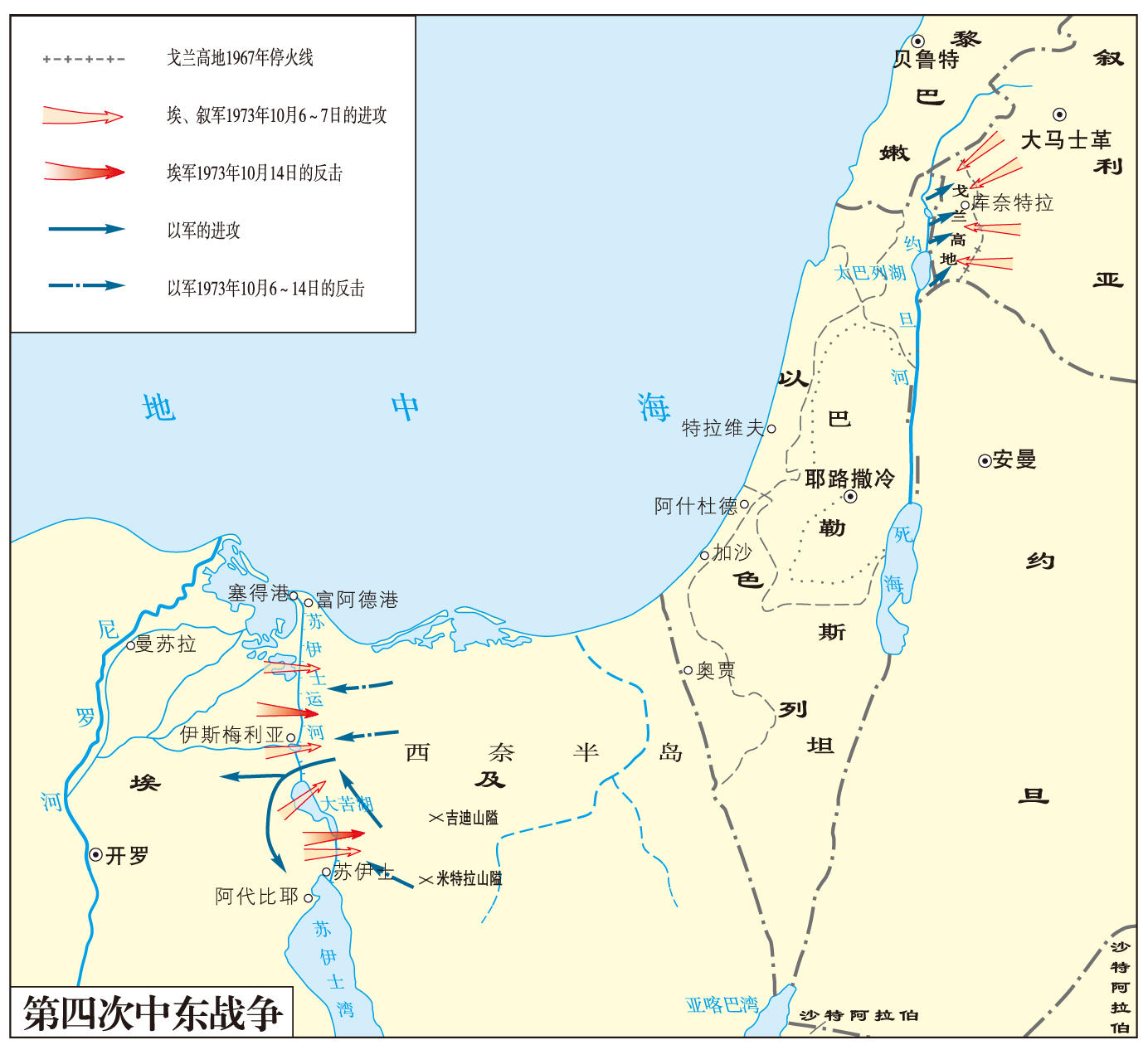

十月戰爭(1973)自六五戰爭以來,以色列堅持占領它所侵占的阿拉伯國傢領土,在戈蘭高地和西奈半島大量構築工事,企圖永遠占領這些領土。僅在蘇伊士運河東岸建造的巴列夫防線就耗資2.38億美元。西奈半島油田被以色列占領。蘇伊士運河及運河西岸經常處於以色列的炮火威脅之下。為收復被占領的領土,1973年10月6日下午,埃及軍隊對盤踞在運河東岸的以色列占領軍發起進攻,地面部隊渡過蘇伊士運河,摧毀瞭巴列夫防線,收復運河東岸地帶,但未能攻破以色列第二道防線。第四次中東戰爭大規模展開。以軍趁機從大苦湖地區渡過蘇伊士運河,占領大苦湖和蘇伊士灣西岸地帶,對埃及軍隊形成包抄之勢,並摧毀埃及設在運河西岸的機場和導彈基地,獲得制空權。蘇伊士城和運河東岸的埃及第三軍被以軍圍困,蒙受巨大損失。在戈蘭高地戰場上,最初敘利亞軍隊突破以軍防線,包圍盤踞在庫奈特拉的以軍。後以軍占領通往大馬士革的公路線,將戈蘭高地占領區又擴大600平方千米,並空襲敘利亞首都和其他城市。

1973年10月埃及軍隊越過蘇伊士運河,突破以軍的巴列夫防線

1973年10月埃及軍隊越過蘇伊士運河,突破以軍的巴列夫防線

1973年10月22日,安理會通過決議,要求戰爭雙方停火,以軍撤回到1967年6月停火線。10月24日,聯合國部隊進入埃及前沿陣地。以色列表示接受停火,但無理要求被圍困的埃及第三軍投降,並阻止聯合國和國際紅十字會車隊進入蘇伊士城和第三軍駐地向埃軍運送藥品和食物。經過一場激烈的外交鬥爭,11月10日以色列同意簽訂停火協議。1974年1月8日,埃、以雙方簽訂脫離軍事接觸協議:以色列撤出運河以西並退到運河東岸30千米以外,埃軍控制運河以東16千米寬的地帶,聯合國軍駐紮在埃、以控制線之間地帶,蘇伊士運河向以色列船隻開放。5月29日,以色列和敘利亞簽訂脫離軍事接觸協議,劃定雙方在戈蘭高地軍事控制線,中間設聯合國軍駐紮的緩沖區。以色列撤出戈蘭高地部分地區,但仍占領著敘利亞1 000平方千米土地。

1977年11月19~21日,埃及總統薩達特訪問耶路撒冷,開始“和平主動行動”。1978年9月18日,薩達特同以色列總理M.貝京、美國總統J.卡特舉行戴維營會談,簽署瞭《關於實現中東和平的綱要》和《關於簽訂一項埃及同以色列之間的和平條約的綱要》兩份文件,統稱戴維營協議。1979年3月26日,在戴維營協議基礎上,薩達特與貝京在華盛頓簽署和平條約,規定雙方結束戰爭狀態,以色列分階段撤出西奈半島,埃及承認以色列,兩國建立外交關系。

1982年中東戰爭 以色列從西奈半島撤出後,經過精心策劃,於1982年6月6日出動飛機轟炸貝魯特和黎巴嫩南部巴勒斯坦解放組織陣地,並入侵黎巴嫩。以軍遭到巴勒斯坦遊擊隊的頑強阻擊,並同駐紮在黎巴嫩的敘利亞軍隊正面交火。6月11日,敘以雙方宣佈停火。6月14日,在黎巴嫩基督教右翼武裝的配合下,以色列地面部隊入侵貝魯特,緊縮對巴勒斯坦人的圍攻。6月27日,聯合國大會第7次緊急特別會議通過決議,要求以色列無條件停火並從黎巴嫩撤軍。8月21日,巴勒斯坦解放組織撤出貝魯特。9月14日,黎巴嫩新任總統、基督教長槍黨領袖貝希爾·傑馬耶勒及20多名高級官員在開會時被炸身亡。9月16日晚,在以色列的縱容下,黎巴嫩長槍黨人武裝在貝魯特郊區巴勒斯坦難民營殺害1 000多名巴勒斯坦難民。激起世界公憤。9月24日,聯合國又通過決議,要求以色列立即無條件撤出黎巴嫩,並追悼受難者。9月30日,以軍撤出貝魯特。1983年2月10日,以色列國防部長A.沙龍被迫辭職。