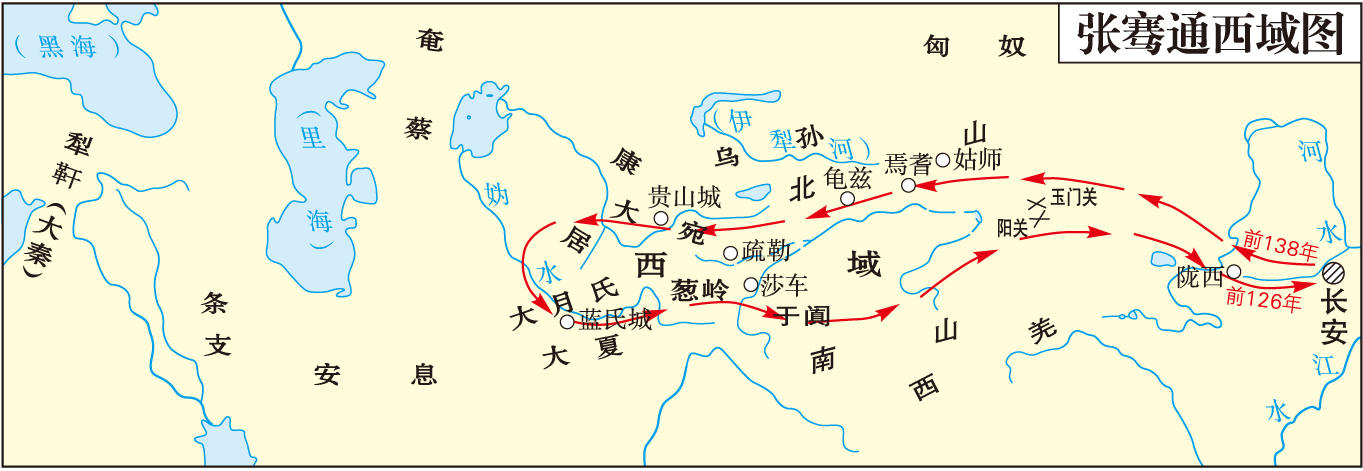

中國西漢外交傢。漢中成固(今陝西城固)人。漢武帝建元二年(前139),張騫應募出使大月氏,共擊匈奴,途經匈奴,被俘。在匈奴十年餘逃脫,西行至大宛(今費爾幹納盆地),經康居(今哈薩克斯坦南部),於元光六年(前129年)抵達大月氏。大月氏先為匈奴所迫,輾轉西遷,這時已定居媯水(即阿姆河)北岸,又統領瞭大夏(在阿姆河流域),安居樂業,無意報復匈奴。張騫至大夏,停留年餘返回。在歸途中,張騫又為匈奴所得,又被扣留年餘。元朔三年(前126),乘匈奴內亂逃回,向漢武帝詳詳細報告西域諸事,武帝授以太中大夫。元朔六年,張騫以校尉隨大將軍衛青征匈奴,有功,封博望侯。元狩二年(前121),為衛尉,與李廣出右北平(今河北東北部)擊匈奴;因遲誤軍期,當斬,得免為庶人。後復勸武帝聯合烏孫(在伊犁河、楚河流域),武帝乃拜騫為中郎將,率300人,牛羊金帛以萬數,出使烏孫。張騫到烏孫,分遣副使往大宛、康居、月氏、大夏等旁國。烏孫遣使送張騫歸漢,並獻馬報謝。元鼎二年(前115),張騫還,拜大行。翌年卒。他所遣副使後相繼引西域諸國使者來漢;烏孫也終於與漢通婚,共擊匈奴。漢能通西域,由張騫創立首功。因張騫在西域有威信,後來漢所遣使者多稱博望侯以取信於諸國。張騫對開辟從中國通往西域的絲綢之路有卓越貢獻,至今舉世稱道。西域諸國當時無史籍記載,張騫所報道,備載於《史記》、《漢書》中,是治中亞史所根據的原始資料,具有重要價值。

圖1 唐壁畫《張騫出使西域》(甘肅敦煌莫高窟第323窟)

圖1 唐壁畫《張騫出使西域》(甘肅敦煌莫高窟第323窟)

圖2 張騫墓(陜西省城固縣博望鄉)

圖2 張騫墓(陜西省城固縣博望鄉)