中國以藏族為主的少數民族在漫長的醫療實踐中創造發展起來的傳統醫學。簡稱藏醫學或藏醫。是中國傳統醫學的重要組成部分。主要流行於藏族聚居的地區,包括西藏、青海、四川、甘肅、雲南、內蒙古等省區;在國外,尤其是南亞地區如印度、尼泊爾等國,也較為流行。自20世紀以來,對西方國傢也有一定的影響。

形成成與發展藏醫學產生於青藏高原,具有十分明顯的民族、社會和自然環境的特點。青藏高原為高寒地區,與外界交通極不方便,因而藏醫學長期保持著它所獨有的特點。在青藏高原,動植物種類較為稀少,藥物多取自高山氧氣稀薄環境中生長的耐寒動植物。早期藏醫還吸收其鄰近地區及古國的先進醫藥經驗,使藏醫學具有多種成分及來源。在西藏,因為佛教思想滲透到社會的各個方面,成為占支配地位的強大精神力量,因此藏醫學自奠基時期起就熏染瞭濃厚的藏傳佛教的色彩。藏醫的歷史大致可分成5個階段。

蒙昧時期 在原始社會,藏族的先民在生活和生產的過程中,積累瞭一些極為原始的醫療衛生經驗。其後,西藏進入瞭古代吐蕃時期。這段歷史大約有1 000年左右,至6世紀中葉的郎日松贊時,才進入有史時期,即藏醫藥學的萌芽時期。這一時期對疾病已有所認識,也知道要用服藥的方法來治病,盡管這還是通過巫師的占卜來進行的,但畢竟已經脫離瞭那種僅僅乞求於命運和完全愚昧無知的狀態,開始積極地尋找對付疾病的各種辦法和手段。隨著社會生產力不斷提高,對付疾病的手段也逐漸增多。德西·桑吉嘉措在《藏醫史》中記載:4世紀左右人們已經會用酥油汁塗抹傷口、結紮脈口以治療出血,而在學會用青稞釀酒以後,就利用酒糟治療外傷,還知道飲食的益處和害處。在松贊幹佈統一西藏地區之前,他的父親朗日松贊就已經開始吸收中原地區和鄰近國傢的先進文化,包括醫藥知識,促使藏醫學產生瞭飛躍,但還沒有系統的理論知識。

奠基時期 公元581年,藏王松贊幹佈統一瞭青藏高原諸部落,建立瞭統一的吐蕃王朝,並創造瞭自己的文字,西藏開始進入瞭有文字記載歷史的奴隸制社會。641年松贊幹佈向唐王朝請婚獲準,文成公主入藏。《西藏王統記》提到:文成公主入藏時,隨帶“治四百零四種病的醫方百種,診斷法五種,醫療器械六種,醫學論著四種……”這是吐蕃王朝首次大量接受外來醫學的記錄。這些醫著由漢族醫僧大天、藏族譯師達瑪郭夏譯成藏文《醫學大典》,這是已知藏醫學中第一部醫學專著,惜已散佚。其後,松贊幹佈邀請內地及鄰近國傢派醫生到吐蕃王朝。邀請的醫生除來自內地外,還來自印度和大食(阿拉伯帝國)。《藏醫史》記載,入藏的三名醫生分別叫巴拉達札、加列諾和亨文海德,這都不是他們的真實姓名,而是象征性的名字。三人把各自的著作獻給藏王,這些醫書都被譯成藏文。後來,三人又合著瞭一部綜合性的醫書,書名為《無畏的武器》,內容包括瞭三種不同來源的醫學,這是繼《醫學大典》之後第二部藏醫著作。此書雖也失傳,但它無疑對藏醫學早期的發展產生過重要的影響。

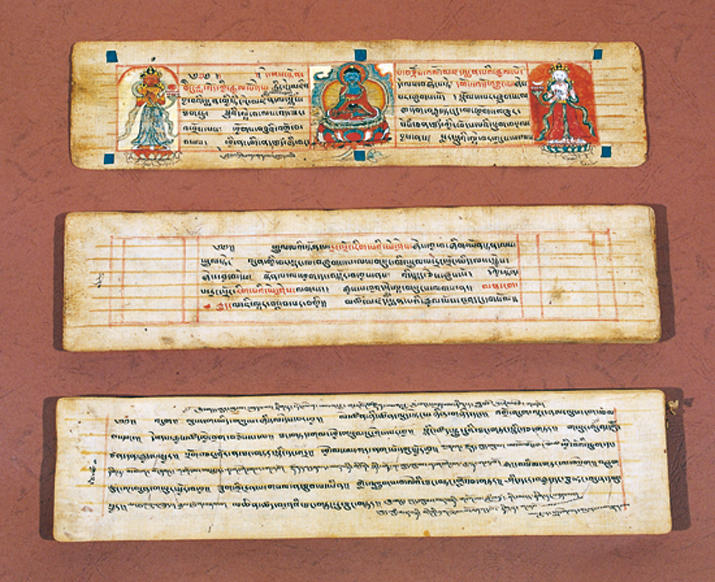

8世紀初,藏王赤德祖贊也向唐王朝求婚。710年唐王朝以金城公主下嫁藏王。金城公主入藏時,再次帶去大量醫學著作。這些醫著都被譯成藏文。後來,漢族醫僧摩訶衍和藏族譯師毗盧遮那又綜合譯稿,結合藏族地區醫療實踐,編成《月王藥診》一書,它是現存最早的一部藏醫古代文獻。8世紀末,藏族傑出醫傢宇陀·寧瑪元丹貢佈在多次到內地以及印度、尼泊爾遊學,廣泛吸收《醫學大典》、《月王藥診》等前代著作精華的基礎上,經過二十多年的實踐,著成《四部醫典》(見圖)一書,為藏醫學史上最有影響的經典著作。此後,藏醫學即在《四部醫典》基礎上發展起來。

圖1 《四部醫典》(8世紀,西藏博物館藏)

圖1 《四部醫典》(8世紀,西藏博物館藏)

爭鳴和發展時期 9世紀上半葉,宗教和政治鬥爭日趨劇烈,在隨後的三四百年間,王朝更迭頻繁。經歷瞭阿裡王朝、薩迦王朝(9世紀中葉至13世紀中葉)等,每一階段在醫學上都有一些成就。如印度壽命吠陀醫學中的經典著作《八支心要集》即於此時傳入西藏,並譯成藏文,其註譯本《月光》也同時譯成藏文,這些著作對藏醫產生瞭明顯的影響。

此時期的另一重大發展是發掘出《四部醫典》原稿。該書著成後,由於赤松德贊聽從天竺高僧蓮花生“為瞭使佛法永存”的主張,將書秘密埋藏(一說是達磨滅佛時埋藏的)。大約在1012年,紅教的德敦·查巴旺嘎在桑耶寺烏茲經堂的瓶形殿柱內發現埋藏的《四部醫典》,使這部沉睡200多年的典籍重見天日。從此,歷代醫傢對該書不斷進行研究、註疏、增訂,並吸收藏醫以外的知識,使其內容大大豐富。

1349年建立的帕摩竹王朝,對西藏地區的各方面都有重大的影響。藏醫學在這一階段出現瞭不同的學派,其中以北派和南派為主要代表。北派由藏醫強巴·南傑紮桑創立。他知識廣博,除對《四部醫典》進行詮釋的《所需所得》以外,還有一些其他著作。藏醫北派由於地域等自然條件的關系,善於應用溫熱藥物,所用方劑藥味較多,治療風濕證有豐富經驗,擅長放血及艾灸技術。北派的倫汀·都孜吉美是一位繪制藏式掛圖的醫生,他的關於藥物等方面的掛圖為後世繪制成套的《四部醫典》系列掛圖打下瞭基礎。藏醫南派的出現較北派略晚一些,其代表人物是舒卡·年姆尼多吉。南派擅長應用清熱解毒藥,對溫熱性病證具有豐富的治療經驗,所用方劑的藥味較少。較有名的著作是《千萬舍利》和《草藥性味》。南派最著名的人物是舒卡·洛珠給佈,他的重要著作是對《四部醫典》主要內容進行詮釋的《祖先口述》,此書至今仍為醫傢研習《四部醫典》的重要參考書。

南、北兩學派還有一個重要的分歧,就是對《四部醫典》性質的爭論。以舒卡為主的南派認為,《四部醫典》是西藏醫學傢的著作,以強巴為主的北派則認為這是一部佛祖授予的教誨。這個問題牽涉到西藏醫學的起源,尤其是《四部醫典》的來源,也是後世醫史學傢爭論的焦點之一。藏醫不同學派的爭鳴,對於促進學術發展、提高學術水平起瞭積極的推動作用。

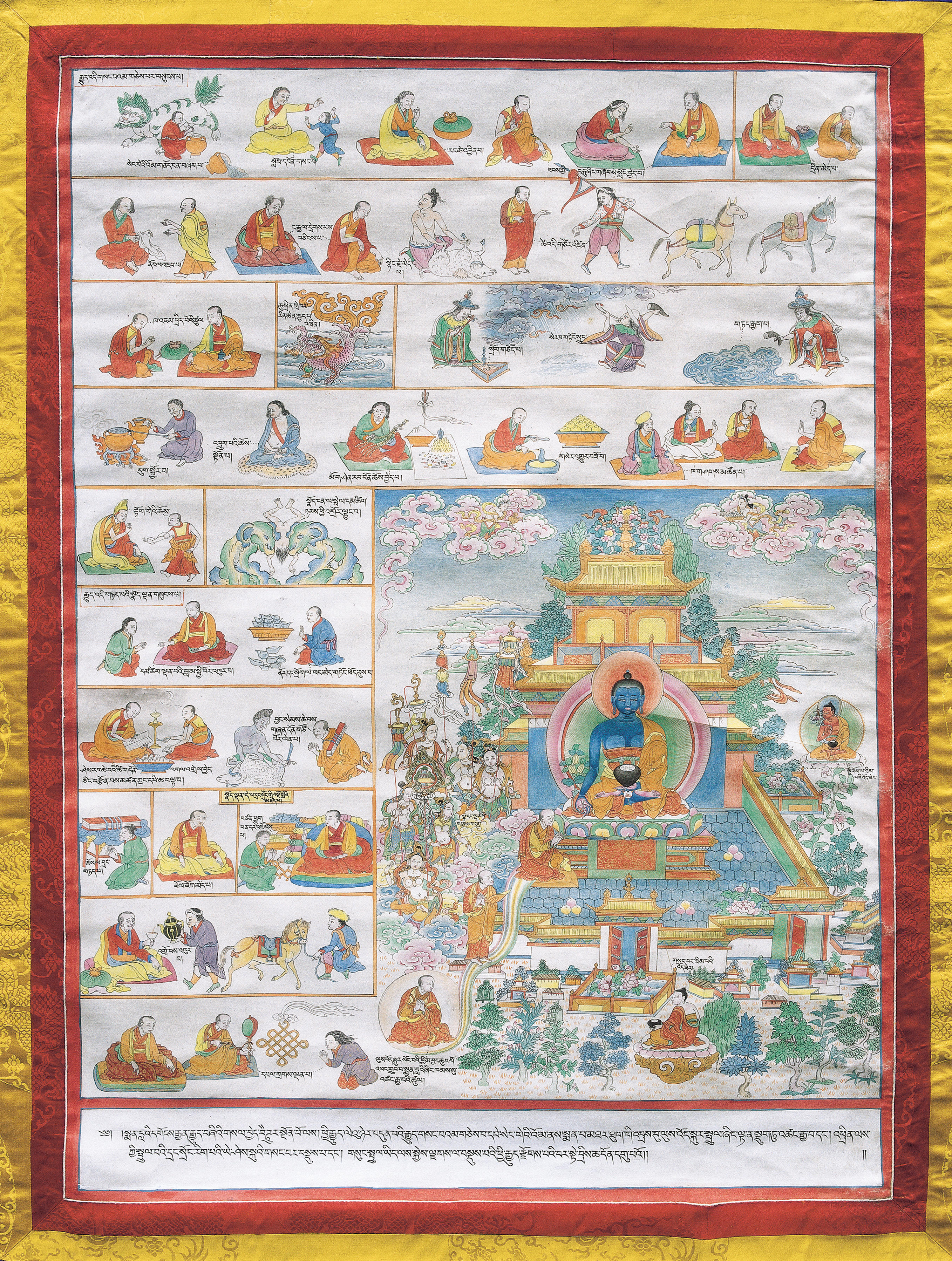

圖2 《四部醫典》總結圖譜唐卡(清末,西藏博物館藏)

圖2 《四部醫典》總結圖譜唐卡(清末,西藏博物館藏)

繁榮時期 15世紀末至16世紀上半葉,西藏地區由於宗教派別的矛盾出現一段不穩定局面,但因為五世達賴和他的攝政王德西·桑吉嘉措在執政時期采取瞭一系列鼓勵發展醫學的政策和措施,使藏醫學得到較大的發展。五世達賴先後設立培養藏醫接班人的機構數處,招收優秀青年喇嘛學習《四部醫典》,培養出一大批藏醫人才,其中有不少成為知名的藏醫學者。

德西·桑吉嘉措的另一項重大成就是對《四部醫典》的研究和註釋,於1686年完成巨著《四部醫典藍琉璃》,篇幅比原著增加一倍以上,內容通俗易懂,為後世學習《四部醫典》的重要入門參考書,也是一種標準的註釋本,流傳至今。此外,桑吉嘉措還主持繪制瞭一整套說明《四部醫典》內容的彩色掛圖,用形象的圖畫把該書的內容通俗地表達出來,便於教學、推廣。他還根據《月王藥診》中尿診、火灸等內容以及藥物的新鮮標本,補充繪制掛圖19幅。

這個時期的另一重要著作是蒂瑪·丹增彭措編著的《晶珠本草》,約著成於18世紀,19世紀才得以刻版問世。它是集藏藥學大成的著作,在藏醫藥發展史上有深遠的影響。

十三世達賴時期,藏醫學也有一定的發展。大約在1916年,著名醫學大師欽饒諾佈建立一個醫學和天文歷算機構“門孜康”,意為“醫學歷算部”,專門培養藏醫學和天文歷算的人才。學校十分重視學以致用的教學方法,要求學生能辨認200種以上的藏草藥,能說出其產地、性味和醫療作用。課堂學習以《四部醫典》為主,有嚴格的考試制度,學習過程達6年之久,學生最多時達150名。

新生時期 中華人民共和國建立後,政府通過開辦各種不同層次的藏醫教育,培養瞭大批藏醫藥的從業人員;設立瞭各種的藏醫院、藏西醫結合醫院,使廣大藏民能獲得藏醫藥的醫療;建立藏藥藥廠,生產大量藏藥。此外,在研究整理出版藏醫學古籍和編著新書,以及藏醫藥的科研方面,都取得瞭很大的進展,從而徹底改變瞭過去藏醫藥主要為上層統治階級服務的狀況。

近一個世紀以來,藏醫已經成為國際藏學界研究的重點之一。被西方稱為藏學研究創始者的匈牙利人喬瑪,最早向西方介紹《四部醫典》。從此,西方逐漸興起藏學研究,藏醫是其中的重要組成部分。西方研究藏醫,通過設立研究機構、召開國際會議、出版學術刊物,以及從事臨床和實驗研究,不論在研究藏醫古代文獻還是在理論和醫療方面,都發展很快。

基本理論藏醫有一套完整的理論體系,有效地指導著臨床的醫療實踐。藏醫的基本理論包括三因學說、人體類型學說、人體解剖及生理、病因學說、疾病分類等內容。

三因學說 三因指隆、赤巴、培根(音譯)。藏醫認為這三者是構成人體的基本要素,各有其生理機能。在正常情況下,三者各司其職,保持著協調和相對的平衡狀態,維持著人體的健康;當其中某一成分因故偏盛或偏衰時,人體則陷於病態。

隆 意為風,主呼吸。分成5種:①維命隆。位於頭頂部,運行於胸、咽、喉部,司飲食吞咽、呼吸、分泌唾液,使記憶力增強,五官清明。②上行隆。位於胸部,運行於鼻、舌、喉等處,其作用是潤澤膚色,使發音清晰、精神振奮。③遍行隆。位於心臟,遍行全身各個部位,使四肢能舉動,行走屈伸自如,口鼻開合靈活,並司理語言和思維。④等火隆。位於胃脘部,運行於內臟器官,作用是消化食物,把食物分解為精華和糟粕,使血液生成。⑤下泄隆。位於肛門,運行於大腸、膀胱、陰部及大腿內側,它管理男性精液、女性月經及大小便的排泄、產婦的分娩等。

赤巴 意為火,主身體之熱能。分成5種:①能消赤巴。存在於胃腸,能把食物分解成精華和糟粕,增加身體的熱力,並協助其他4種赤巴保持正常的機能。②變色赤巴。存在於肝臟,其功能主要是使血液、膽汁、肌肉和骨骼等保持自己的顏色。③能作赤巴。存在於心臟,它支配意識,使人有膽識謀略,使人驕傲並產生欲望。④能視赤巴。位於眼部,使人眼能視物,主司人的視覺,並使人能辨別客觀世界的各種顏色。⑤明色赤巴。存在於皮膚,使人的皮膚色澤鮮明而潤澤。

培根 意為水和土,主體液。分成5種:①能依培根。存在於胸中,是最重要的一種,能使其他4種培根保持正常,調節全身水分,使其保持適量。②能化培根。存在胃之上部、食物未經消化的部位,主司食物磨碎和腐熟。③能味培根。存在於舌部,主司人的味覺。④能足培根。存在於頭部,主司眼睛等器官的發育,也使人的欲望滿足和知足。⑤能合培根。存在於所有關節處,主司骨與骨之間相互連接,使之能屈伸自如。

隆、赤巴、培根三者的關系是互相依存、互相制約、互相協調,以維持人體的正常機能,使其成為整體。例如,對食物的正常消化、吸收,分清糟粕和精華,需要有能化培根、能消赤巴和等火隆三者共同完成,如果三者不協調,消化吸收就會受阻,以致引發疾病。

人體類型學說 藏醫把人體按隆、赤巴、培根分成三種類型。隆型人體型幹瘦、背曲、面色偏青灰、多話、不耐寒、睡眠不踏實、體格矮小、喜唱歌與嬉笑、喜爭論、嗜甜酸苦辣味,具有老鷹、烏鴉、狐貍般的性格。赤巴型人體型高、多汗、身有臭味、易渴不耐饑、頭發及膚色偏黃,聰明而驕傲;嗜甜苦澀涼味,具有猴子、老虎般的性格。培根型的人較肥胖、肌肉豐滿、膚色偏白、體型端直、耐饑渴和煩惱、嗜睡眠、嗜酸澀辣等,其性情善良,具有獅子般的性格。有些人屬混合型,有兩種類型的混合性格。如隆、赤巴混合型者身體較小,培根、隆混合型者身體中等,培根、赤巴混合型者身體高大,其性格、行為、嗜好等則兼有兩者之特點。判定人的類型,與用藥治病的關系極為密切。

人體解剖及生理 由於民族習慣及民俗關系,藏醫對於人體解剖及生理有比較深入的瞭解。在內臟構造方面,認為人有五臟:肝、心、脾、肺、腎;六腑:膽、小腸、大腸、膀胱、胃和“三木休”(類似中醫的“三焦”)。而且對骨骼關節、腦髓神經等,都有一定的認識。對於胚胎學的認識,在世界醫學史上占有一定地位。例如藏醫典籍中已認識到,人胚是由父精與母血所結合,逐漸發育而成的。胎兒從母體吸收營養,猶如水庫通過水渠(臍帶)向莊稼(胎兒)灌溉一樣。

藏醫還認為人體是由7種物質構成的:即精微(來自食物)、血液、肌肉、脂肪、骨骼、骨髓和精液。這7種物質在體內有各自的功能,如精微是人體的營養物,血液維持生命,肌肉保護內臟,骨骼是支持全身的框架,骨髓則可變為精液,精液是生殖繁衍不可缺少的物質。除這7種物質外,人體還有汗、尿、糞三種排泄物。藏醫認為,人體內的三大因素、七種物質、三種排泄物等,在正常情況下都有一定的量,互相之間保持協調,一旦這種協調關系受到破壞,發生偏盛或偏衰,都會導致疾病。

病因學說 藏醫認為產生疾病的原因包括內因和外因兩種。在內因方面,涉及人的體質類型、年齡、情緒變化等因素。各種過激的情緒,不論喜怒憂思,均可致病。在外因方面,包括氣候變化、起居環境、飲食不節等因素,並特別強調起居環境和飲食。凡居住環境過於潮濕寒冷或過熱,過食與體質類型不相匹配或相悖的食物,以及偏食嗜味、暴飲暴食、誤食毒物、酗酒等均可致病。另外如強忍二便、強忍射精、久臥久坐、房事過度、失血過多,以及外傷、蟲豸蜇傷等,都是造成疾病的原因。

疾病分類 藏醫對疾病的分科和病種的分類有自己的特點。古人說人體有404種病,這與佛教的教義有關,其中有不少是用魔鬼邪祟的名稱湊出來的病名。在實際臨證中,藏醫把病證分成八科,又稱為八支,鬼邪所致病證隻是其中的一科。這八科分別是全身病科、小兒病科、婦女病科、創傷科、中毒病科、魔鬼病科、返老還童科(或稱老年科)及壯陽補養科。其中魔鬼病科包括瞭一些精神方面的疾病,如健忘、精神錯亂以及癲狂類病證等。其他各科內容較簡明,如婦女病科就包括產科、月經、白帶以及其他雜病共40種;小兒病科則包括五臟六腑病以及幼兒發育等方面病證。八科中以全身病科包羅最廣,凡其他各科未能包括者,均列入此科。大致又可分為風病(隆病)、膽病(赤巴病)、痰病(培根病)、痞瘤、不消化、水腫、痼疾、部位病(頭部、眼、耳、鼻、口腔、咽喉等)、臟腑病(心、肝、肺、脾、腎、胃、大腸、小腸、膀胱、“三木休”)、發熱病等。

醫療實踐診斷方法 包括望診、問診和觸診(脈診)。

望診 內容較廣,如觀察病人的神情、氣色、動作、喘息等,但其重點主要是舌診和尿診。舌診觀察舌質的老嫩肥瘦和色澤,舌苔的有無、厚薄和質地等。尿診則是具有藏醫特色的診斷方法之一,觀察內容包括尿量、尿色、尿的沉淀物、氣味、泡沫的有無與性質、尿中的漂浮物、蒸氣逸出情況。通過尿診,即能提出疾病的診斷,並判斷其預後。

問診 與一般醫學體系的問診基本一致,包括的內容也較多,如問現在病證的起因經過、發病緩急、病程變化、環境及氣候因素、飲食起居、用藥及治療情況、傢庭病史等。

脈診 藏醫的脈診與漢族醫學的脈診相似。切脈的部位在腕部橈動脈,用三個指頭按住寸、甘、恰三個部位,分別診候心臟和小腸、脾和胃、腎和“三木休”(左手),肺和大腸、肝和膽、腎和膀胱(右手)等臟器的狀態。藏醫認為心脈與舌相聯系,肺脈與鼻相聯系,肝脈與兩目相聯系,脾脈與口唇相聯系,腎脈與兩耳相聯系。當某一臟腑有病時,其相應的五官也會有病態出現:如心脈有病,則舌縮語艱;肺脈有病,則鼻翼下陷;肝脈有病,則兩目上吊;脾脈有病,則口唇下垂;腎脈有病則兩耳失聰或耳輪枯槁。藏醫能區別20多種脈象,但其中較常見的12種脈象對於鑒別病證的寒熱關系重大,而藏醫一般辨證也總是著重辨別病證的寒熱。例如,熱證脈多數、洪、大、弦、滑、硬,寒證脈多沉、遲、弱、細、浮、虛。藏醫對診脈的要求也較嚴格,認為清晨剛睡醒、晨曦微露的時刻,所得脈象最能反映人體真實情況。認為醫生一呼一吸之間脈跳5次為正常;而每次診脈至少應達100次,才能判斷節律的均勻、快慢。診脈還應區別四季的不同,因為脈象在不同季節有相應的變化。此外,藏醫還運用五行生克學說來解釋脈象。

治療 藏醫治療疾病以飲食療法和藥物療法最為常用。

飲食療法 對患者應吃哪些食物、忌食哪些食物,都有嚴格規定。四季飲食也有所不同,例如,患赤巴病,可食野牛肉、魚、羊肉、蜂蜜;春季宜食苦辛澀三種味的食物,如陳青稞、幹燥地區的畜肉、蜂蜜、開水、薑湯等食物。

藥物療法 分內服、外用兩種。藏醫認為,藥物有六味、八性、十七效的區別。六味即甘、酸、苦、辛、咸、澀;八性為輕、重、寒、熱、銳、鈍、潤、燥;十七效為寒、熱、溫、涼、穩、動、輕、重、潤、幹、燥、稀、鈍、銳、細、膩、軟。治病時,須針對疾病的特性采用藥效相對的藥物,如隆病的特性為粗、輕、硬、動,治療宜用細、重、軟、穩等藥效的藥物。

除瞭飲食療法、藥物療法外,藏醫還有許多其他療法,包括用器械外治、放血療法、艾灸療法、拔罐療法等多種外治療法。此外,藏醫還十分重視起居生活與各種療法互相配合。

藥物方劑 根據藥物的自然來源,藏醫把藥物分成珍寶類、礦物類、植物類、動物類等。每一類又分若幹小類,如植物類分樹類、濕生草類、旱生草類等,其中樹類又分果實、花、樹葉、樹幹、樹枝、樹皮、樹脂等類。動物類更細分成角、眼、舌、齒、喉頭、心、肺、肝、膽、脾、腎、胃、腸、生殖器、骨、骨髓、腦、脂、血、肉、皮、毛、翎毛、爪蹄、胃糜、糞、小便、奶、頭、蛋等。藏醫所用藥物中,礦物藥和動物藥占相當大的比例,這是與藏族的生活習俗和自然環境相適應的。

五行 五行與藥味關系密切。藏藥的五行是土水火風空,其中土為生長藥物之本源,水是供應藥物生長汁液的,火提供藥物生長的熱能,風或氣為藥物運行之動力,空提供藥物生長的空間。五行必須協調,藥物的性質才能正常,如果土水偏盛,則藥物味甘;火土偏盛,則藥物味酸;水土偏盛,則藥物味辛;土風偏盛,則藥物味澀。

劑型 包括湯劑、丸劑、膏劑、散劑等,就其作用和給藥途徑而言,分為清熱、解毒、吐劑、瀉劑、灌腸、外塗、外敷等。由於自然條件所限,藏醫較少用湯劑,多用丸劑。丸劑的種類除水丸、蜜丸外,還有特殊的酥油丸。

藏藥中還有不少常用的藥物組合,在臨證實踐中經常同時合用,如三果(訶子、毛訶子、餘甘子)、三涼(石膏、紅花、丁香)、三熱(肉豆蔻、益智仁、草果)、四賢味(草果、肉桂、益智仁、木棉花絲)等。從這些組合中,也可以看出藏醫的組方用藥原則,如所謂三涼藥中,有一味屬熱性,而所謂三熱藥中,有一味屬涼性。

醫德 西藏是政教合一的社會,藏傳佛教的教義滲透到社會生活的每一個角落。藏醫從其奠基時期開始,就與佛學結下瞭不解之緣。佛教的宗旨是慈悲為懷、普度眾生,從某些意義上說,這個宗旨與藏醫的目標是共同的。比如,佛教的教規有五戒、六戒等教戒,要求醫生“持戒”,即不殺生、不飲酒、不邪淫、不妄語;要求對病人不分貴賤,把六方世俗的眾生一律“視為自己的父母”,甚至要醫者“以德報怨”,對病人不計較個人恩仇,要有高尚的思想。對於醫療技術,則要精益求精,既精通醫學理論,又精通各科知識和技術,包括手術、外治、診斷、食療、調理、針灸、藥理,等等。還要有不怕污穢的精神,特別指出對病人的膿血、糞便等排泄物不嫌臟怕污。隻有這樣,才是一個醫德高尚、技術超群的好醫生。

藏醫的醫德規范,早在《四部醫典》中就專辟一章“治者醫生”加以論述。這完全可以與世界幾個著名的早期醫德規范,即古希臘醫生希波克拉底的《誓言》(公元前5世紀)、漢族醫學孫思邈的《大醫精誠》(7世紀)、阿拉伯醫學麥蒙尼德斯的《禱文》(13世紀)相媲美。

藏醫作為一種科學文化遺產,在現實生活中,可以發揮它不可估量的作用。它不僅為青藏高原的各族人民、為中華民族健康長壽服務,同樣也為世界各國人民的健康服務。藏醫作為一種自然療法,具有很大的優點,為現代醫學提供瞭不少新思路、新思想和新方法。

推薦書目

德西·桑吉嘉措. 藏醫史. 蘭州: 甘肅人民出版社, 1982.

薩迦·索南堅贊. 西藏王統記. 北京: 民族出版社, 1988.

宇陀·寧瑪元丹貢佈. 四部醫典. 李永年, 譯. 北京: 人民衛生出版社, 1993.