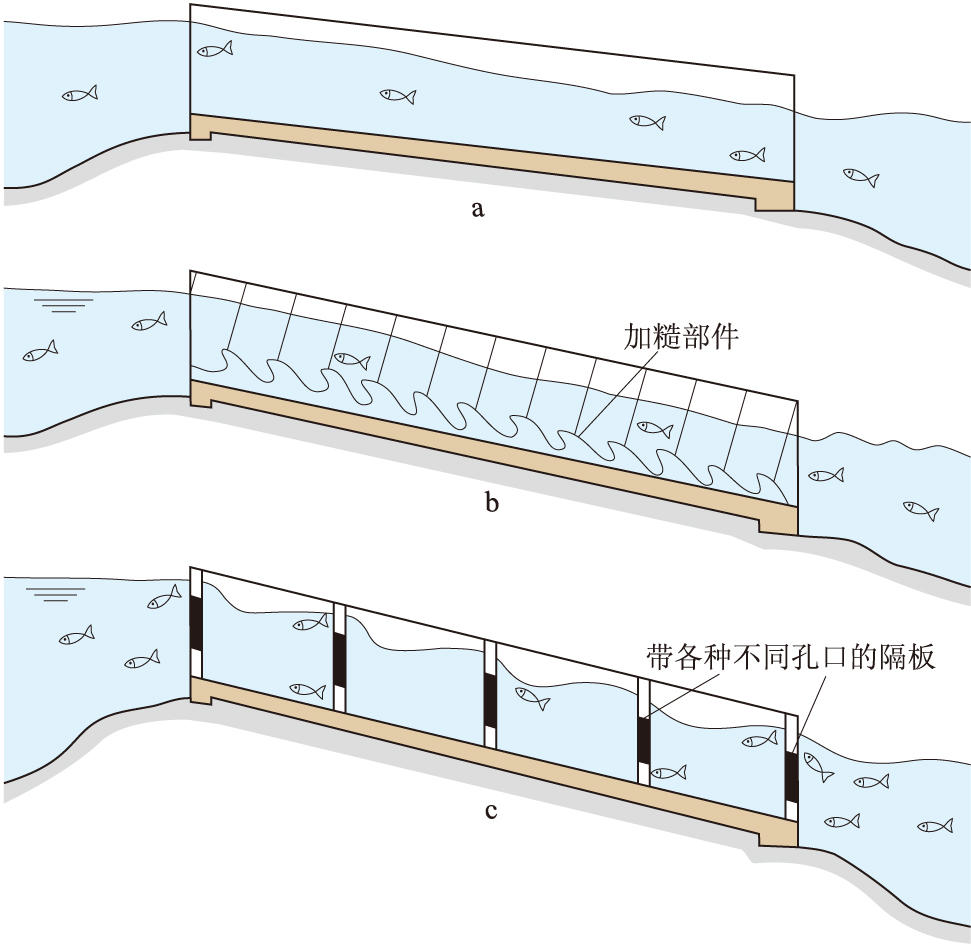

水利樞紐中供魚類洄遊通行的人工水道。其設計主要考慮魚類的上溯習性。在閘壩的下遊,魚類常依靠水流的吸引進入魚道。魚類在魚道中需要依靠自身的力量克服流速溯遊至上遊。下行魚可通過魚道順流而下。魚道按結構形式,分為池式魚道和槽式魚道兩類。①池式魚道。由一串連接上下遊的水池組成,一般都是利用天然地形繞岸修建,但隻適用水頭小、占地大的水利樞紐,所以適用性受限制。②槽式魚道。又分簡單槽式、丹尼爾式和橫隔板式。簡單槽式魚魚道(圖a)為一連接上下遊的水槽,水道坡度很緩,適用於水頭很小的水利樞紐,實際很少采用。比利時的G.丹尼爾1909年首先在槽式魚道的槽壁槽底設置相距很密的阻板和底坎,消能減速,稱為丹尼爾式魚道(圖b)。這種魚道適用於通過較強壯的魚類和水頭不大的樞紐。橫隔板式魚道(圖c)是利用隔板將水槽上下遊的總水位差,分成許多梯級池室,又稱梯級式魚道或魚梯。這種魚道是利用水墊、沿程摩阻及水流對沖、擴散來消能,改善流態,降低過魚孔的流速,並能以調整過魚孔的形式、位置、尺寸來適應不同習性魚類的需要。其結構簡單,維修方便,近代魚道大都采用這種形式。橫隔板式魚道主要由進口、池室和出口組成。設計魚道首先要調查確定主要過壩魚類的品種及其習性、溯遊能力和過魚季節。過魚時間一般3~4個月,兼有魚類順河下行要求的魚道可能達5~6個月或更長。根據這一時段中閘壩上下遊水位可能出現的合理組合情況,先定設計運行水位,保證在各種水位組合下魚道能正常運行。魚道的流速、流態,須適應主要過壩魚類的習性和溯遊能力,使上溯魚類不過分費力即能通過,以免對魚類生理機能產生不利影響。

槽式魚道

槽式魚道

a 簡單槽式 b 丹尼爾式 c 橫隔板式