1889年,W.多尼索爾普在英國製造瞭攝影機和轉動架,拍攝瞭特拉法爾加廣場全景;1895年,B.艾克裏斯發明瞭“動力燈”,拍攝瞭埃普瑟姆地方的賽馬、牛津和劍橋兩校的劃艇比賽、基爾運河的通航典禮。這是世界上最早的新聞紀錄片。R.W.保羅於1896年3月26日在奧林比亞大廳裏為觀眾作瞭電影首次商業性映出,上映的節目是他自己拍攝的《多佛海的狂浪》。後來,保羅攝製瞭許多喜劇短片,其中

早期電影 對英國早期電影最有影響的是佈賴頓的幾位攝影師。他們是E.柯林斯、A.G.史密斯、J.威廉森等,後來被稱為佈賴頓學派。他們最早采用瞭兩次曝光、移動攝影、疊印、全景、倒拍、停拍等技巧。柯林斯拍過30部影片,其中隻有一部《中斷的旋律》保存瞭下來。史密斯在《祖母的放大鏡》(1900)中采用特大特寫鏡頭,銀幕上出現瞭放大的走動的表、籠中的金絲雀、人的眼睛。威廉森則在新聞片中自由地交替變換事件地點並采用外景等,他的《士兵的歸來》和《戰前和戰後的後備兵》兩部影片,描繪瞭真實的生活片段。

C.赫普沃思是當時的電影藝術傢和革新傢。他1897年撰寫的《活動攝影術——或電影攝影入門》,是世界上最早的電影理論著作之一。他曾改進沖洗影片器具、印片機和膠片打孔機。1898年,他拍攝瞭《鐵路切斷中的快車》,接著拍攝瞭《艾麗絲漫遊奇境記》(1903),長800英尺,分16個場景,場景間交融銜接。1905年,他拍攝的《浪子救人》,利用攝影機述說故事,結構復雜,采用瞭分鏡頭劇本的串聯、剪輯、搖拍、低角度攝影等技巧。與赫普沃思同時期的F.S.莫特肖拍攝的《搶劫郵車》、《白晝行劫》(兩片均攝於1903年)則奠定瞭驚險片在英國的地位。

早期英國電影除紀錄片和故事片外,還有風景片,如G.潘廷格的《羅伯特·斯科特漫遊南極》(1913)。1914年,英國電影工作者制作瞭第一部動畫片。G.皮爾遜導演的《血字的研究》是根據小說《福爾摩斯探案》中的故事拍攝的第一部偵探片,《厄爾塔斯——死裡逃生的人》(1916)則是第一套動作驚險連續片集。

20世紀20年代,赫普沃思因拍攝《阿爾夫的紐扣》(1920)和其他幾部作品而名震一時。皮爾遜則制作瞭《一切都不在乎》(1920)、《愛情生活和笑聲》(1923)等,英國無聲影片時代最受歡迎的明星B.鮑爾芾就是他培養出來的。另一部受歡迎的影片是H.肖的《基普斯》(1921)。但最傑出且商業上最成功的作品要推G.卡茨的《女人對女人》(1923),它的成功是制片人M.巴爾康、導演V.薩維爾、劇作傢卡茨和他的助手A.希區柯克以及當時大傢喜愛的好萊塢女明星B.康普遜合作的結果。希區柯克20年代後期在蓋恩斯巴勒影片公司因執導《快樂的花園》(1925)和《房客》(1926)兩片而成名。

隨著電影制片事業的發展,英國的電影放映場所逐步脫離遊藝場而建起可容納幾百名觀眾的影戲院,當時還雇傭鋼琴師和小樂隊在放映電影時進行伴奏。不久,一批大影院開辦起來。但是自1909年起,美、法兩國影片占領英國市場,本國影片隻占全國上映總數的15%,因此,英國既不能從國內電影市場收回大量資金,又沒有充足財力投入制作優秀影片以同外國影片爭奪國內外市場。第一次世界大戰爆發後,英國電影生產更受影響。從1916年起,英國加征娛樂稅,對影院營業更為不利,電影事業進一步遭遇危機。大戰結束後,美國影片源源而來,使英國影片隻占本國上映影片的5%,出口影片更是屈指可數,因此一些著名制片人如赫普沃思也不得不於1924年關閉制片廠。為保護民族電影,政府於1927年正式通過瞭電影法案,規定限額分配比率,要求1935年英國影片的放映須達到總數的20%,使英國影片在全國影院的上映比率逐年提高。此時,新的制片廠如戈蒙特公司、英國國際影片公司和英獅公司先後成立。到20世紀20年代末,英國又攝制出一批引人註目的影片,如希區柯克的《決鬥場》(1928)、A.阿斯奎斯的《流星》(1928)和《地下》(1928)、E.A.杜邦的《皮卡迪利大街》(1929)。

有聲電影的出現 1929年,有聲影片問世。希區柯克導演的《訛詐》,拍瞭一半即改為有聲影片。他在運用聲音效果方面,可謂匠心獨運。這部被公認的英國第一個有聲片,對其他導演很有啟發。此後拍攝出瞭一批較成功的有聲片,如希區柯克的《謀殺》(1930),阿斯奎那的《逃出達特穆爾》(1930)、《正告英格蘭》(1931)和《跳舞吧,美麗的女郎》(1931),薩維爾的《W——計劃》(1931)和《辦公室的少女》(1932),W.福特的《羅馬快車》(1932),威爾科克斯的《神奇之夜》(1932)等。

20世紀30年代,英國電影出現瞭短期的繁榮景象,每年影片生產量為150~200部。而故事片的復興同出身於匈牙利的制片傢A.柯達有很大關系。他於1933年定居英國,創辦倫敦電影制片廠以後,攝制瞭一批成功的影片,其中以《亨利八世的私生活》(即《英宮艷史》,1933)為最。該片在國外享受的盛譽遠遠超過英國其他影片。他為英國影片開拓瞭向國外輸出的廣闊前景,又給電影事業灌輸瞭樂觀與奮發的風氣。他的公司還在世界各國搜羅人才,禮聘他們來英國工作,推進瞭英國電影事業的發展。如德國導演P.津納執導的《凱瑟琳女皇》(1934)、美國明星D.范朋克主演的《唐璜》(1934)、法國導演R.克萊爾拍攝的《鬼魂西行》(1935)、美國導演兼美工設計傢W.C.孟席斯所拍的《未來世界》(1936),都是引人註目的影片。這傢公司制作的影片如Z.柯達導演的《河上刺兒頭》(1935)、《伏象神童》(1937)以及A.柯達本人拍的《倫勃朗傳》(即《畫聖情癡》,1936)等,都是成功之作。

圖1 《三十九級臺階》劇照

圖1 《三十九級臺階》劇照

此期由巴爾康監制、希區柯克導演的影片《萬事通》(1934)、《三十九級臺階》(《國防大秘密》,1935)和《破壞》(又譯《薄命花》,1937)也都極為成功。此外,薩維爾的《好夥伴》(1933)、《長青樹》(1934),威爾科克斯的《涅爾·格溫》(1934)、《維多利亞女皇》(1937),L.門德茲的《猶太人蘇斯》(1934),T.本特利的《老古玩店》(1935),R.史蒂文森的《都鐸·羅斯》(1936),B.維爾特爾的《羅得島》(1936),均獲得較高評價。1937年,英國故事片產量達200多部。但好景不長,大多數制片人不講求質量,拍攝的影片沒有票房價值,加之多數資金來自借貸,年終結算很少獲利。到1938年,生產驟然下降,英國議會為挽救這個局面,在這年又通過新電影法案,規定提高英國影片在國內上映的分配定額,逐年增高至1947年的25%;抵制濫拍成本低、質量差的影片;允許外國資金向英國電影事業投資。根據這個條款,美國米高梅公司和20世紀福克斯電影公司都投放資金,在英國開辦瞭幾傢聯合制片廠拍片,如米高梅公司投資的《一個美國佬在牛津》(即《留英外史》,1938)、《城堡》(《衛城記》,1938)和《再見,奇普斯先生》(《萬世師表》,1939),福克斯公司投資的彩色片《晨之翼》(1937)等。這些影片全都由好萊塢導演執導、好萊塢明星主演,英國方面隻提供場地、攝影器械、技術人員和個別演員。英國電影導演這期間也拍出瞭幾部成功的影片,如阿斯奎斯的《賣花女》(1938)、希區柯克的《失蹤的女人》(《瓊花劫》,1938)、C.裡德的《銀行休假日》(1938)和《群星普照》(1939)、Z.柯達的《四羽毛》(1939)等。

就在這幾年,英國電影事業也實行瞭明星制度,相繼登上明星寶座的有L.霍華德、C.勞頓、G.菲爾茲、R.唐納、M.奧勃朗、M.洛克伍德、費雯麗、R.哈裡森、L.奧立弗等。

紀錄片運動 1929年,J.格裡爾遜在英帝國交易局電影部資助下,導演瞭一部紀錄片《漂網漁船》,使他成為英國紀錄片運動的創始人。他主張電影藝術的目的在於社會教育,並認為蘇聯電影是表現電影社會功能的實際事例。他從工商企業得到經濟上的資助,並吸收有志於現實主義影片的藝術工作者P.羅塔、B.賴特、E.恩斯特等參與這個運動。他們的作品反映英國社會出現的尖銳問題,如失業、勞動條件差、居住環境惡劣等,在藝術處理上也有新的追求。

第二次世界大戰爆發後,英國電影業無法正常生產,大部分電影界人士被征入伍。故事片生產從1940年的108部下降到1942年的46部。但觀眾反而有增無減,影片票房收入直線上升。第二次世界大戰期間,英國郵政總局的電影機構被新聞部合並,成為皇傢電影機構,給瞭紀錄影片工作者施展才華的機會,他們拍出瞭一批優秀的紀錄片,如A.卡瓦爾康蒂的《最初的日子》(1939)、H.詹寧斯和H.瓦特的《倫敦必勝》(1940)、瓦特的《今晚的目標》(1941)等,還有英、美合拍,由裡德和美國人G.卡寧合導的《真正的光榮》(1945)。這些紀錄片在戰時所起的作用很大。另外還有一些故事片也有高票房紀錄或宣傳價值,如P.赫斯特和佈魯內爾三人合導的《雄師添翼》(1939)、M.鮑威爾的《第49°緯線》(《侵略者》,1941)、N.科沃德和D.裡恩合導的《我們所在的部隊》(即《海神》,1942)、迪金森的《近親》(1942)等。有關大戰題材的故事片還有裡德的《鐵血忠魂》(1944)、鮑威爾的《壯士春夢》(1943)等。其他題材的影片則有A.柯達的《巴格達竊賊》(1940)、迪克森的《煤氣燈》(1940)、B.迪安的《二十一天》(1940)、帕斯卡爾的《巴巴拉上校》(1941)、L.阿利斯的《穿灰衣服的人》(1943)、奧立弗的《亨利五世》(1944)、吉列特的《臭名昭著的紳士》(1945)等,還有豪華歷史劇《凱撒和克裡奧帕特拉》(又譯《璇宮艷後》,1945)、科沃德和裡恩合作的《相見恨晚》(1945)等。

電影事業的危機 J.蘭克是在第二次世界大戰時期崛起的英國電影事業傢。早在20世紀30年代,他就開始從事宗教電影的攝制工作。1935年,創辦英國全國電影公司,攝制瞭第一部商業性電影,同年他與C.M.伍爾夫合辦電影發行總公司。1941年蘭克已掌握有英國三大電影放映網中的兩大放映網。大戰結束時,他的總公司擴展成瞭勢力雄厚的聯合企業,擁有英國的制片、發行和放映事業的大部分實權。他雄心勃勃,計劃建立巨資故事片廠,包括兒童片、動畫片部門,攝制新聞紀錄連集片,開辦電影學校,專門培養有希望的童星。他想用巨資大片打進美國市場,把英國電影事業從多年的困境中拯救出來。1947年,他去美國推銷他的電影。不料英國政府卻在此時頒佈法令,要征收國外進口影片75%的稅收,美國各傢制片公司堅決抵制,好萊塢影片全部停止輸往英國。蘭克想在美國打開市場的計劃也成為泡影,英國電影界陷入瞭極為困難的境地。英國政府於是敦促蘭克和其他制片人增產影片,以填補空缺。但是英國電影業經濟拮據,影片能收回成本的為數不多。1948年,英國政府隻得撤銷外國影片的進口稅,美國影片又立刻大量湧進,英國影片在本土銀幕上仍無容身之地。英國政府再度規定:美國影片必須將從英國所得利潤中的一定數額向英國電影事業投資。此期間蘭克影片公司和其他制片廠比較優秀的作品有裡恩根據C.狄更斯小說改編的《錦繡前程》(又譯《孤星血淚》,1947)和《霧都孤兒》(1948),鮑威爾和普雷斯伯格的《上天階梯》(《太虛幻境》,1946)、《黑水仙花》(又譯《思凡》,1947)和《紅菱艷》(1948),奧立弗自導自演的《王子復仇記》(1948),裡德導演的《虎膽忠魂》(1947)、《倒下的偶像》(1948)和《第三個人》(1949),還有迪金森的《黑桃皇後》(1949)等。

圖2 《孤星血淚》劇照

圖2 《孤星血淚》劇照

為瞭維持和保護本國電影事業,英國政府隻得仍舊采用上映的定額分配辦法,規定從1950年起,分配英國影片上映的定額要增加到30%,可惜當時娛樂捐稅仍然保持戰時標準,電影事業所得實惠甚微。英國政府乃於1949年成立國傢電影籌資公司,通過該公司將錢借給電影事業;1950年又創立英國電影生產基金會,專門支配從電影票上征收的捐稅以補助電影生產。不過,這時候電視越來越受群眾歡迎,電影院的上座率開始以驚人的速度下降。

從20世紀40年代末起,英國出現瞭由巴爾康主持的“伊靈喜劇影片”。伊靈是制片廠名,位於倫敦西郊。伊靈喜劇表現現實生活,敢於打破常規,以新眼光觀察生活,溫和地批判貴族階層和人情風俗的繁文縟節。最成功的作品當推哈默的《善人與貴族》(1949),A.麥肯德裡克的《清潔的小島》(1949)、《白衣男子》(1952)和《專門勾引女人的人》(1955)。其他值得提到的有C.克萊頓的《大叫大嚷》(1947)、《拉旺德山暴亂》(1951),H.科尼利厄斯的《史姆利科的護照》(1949)、《日內瓦的婦人》(1953),以及M.江普的《天堂的笑聲》(1950)等。

英國政府限定瞭美國影片所得利潤要有相當比例投資在英國電影事業以後,美國公司開始恢復與英國合作拍片。這一階段英美合拍的較佳作品有J.尼格列斯科的《流浪兒》(1950)、R.沃爾什的《霍恩佈洛上尉》(1951)、J.休斯頓的《非洲皇後》(1951)和《莫比·迪克》(1956),而最傑出的作品則是裡恩的《桂河大橋》(1957)。恰在此時,美國的一些進步電影工作者由於遭受麥卡錫主義的迫害,紛紛離開好萊塢。導演J.洛西到倫敦定居後,接踵而來的又有C.卓別林、R.萊斯特、S.庫佈裡克、S.呂美特等。這些人為英國電影藝術作出瞭貢獻。

圖3 《王子復仇記》劇照

圖3 《王子復仇記》劇照

1959年,以L.安德森、T.理查森和K.賴茲為首的一夥年輕人發表宣言並攝制瞭一系列影片,積極倡導自由電影運動。它的基本內容是要求用積極態度來表現藝術工作者的社會責任感,反對資產階級的唯美主義。他們鮮明地反對資本主義的社會現實和道德價值觀,如J.克萊頓的《屋頂閣樓間》(又譯《金屋淚》,1958),理查森的《憤怒的回顧》(1959)、《蜜味》(1961)和《長跑傢的孤寂》(1963),賴茲的《星期六晚上和星期日早晨》(1960),安德森的《這種運動生活》(1963)。此外,重要的影片還有J.施萊辛格的《戀愛有術》(1962)和《騙子比利》(1963)等。到20世紀60年代中期,自由電影的調子有所變化,反抗僅被作為個人對待生活態度的一種表現方法而不再具有社會性含義。這種傾向在理查森的影片《湯姆·瓊斯》(1963)中表現得最為明顯。60年代末70年代初,自由電影比較重要的作品是安德森的影片《假如》(1968)和《哦,幸運兒》(1973)。在這兩部影片裡,導演在表現當代社會沖突時,把敏銳的觀察和獨創的概括巧妙地結合在一起,在思想上和藝術上都達到瞭新的高度。

圖4 《甘地》劇照(1982)

圖4 《甘地》劇照(1982)

20世紀60年代英國利用美國的資金拍瞭不少影片,其中比較重要的有J.李·湯普遜的《納瓦隆的大炮》(1961)、裡恩的《阿拉伯的勞倫斯》(1962)、T.揚的《烏有博士》(1962)、P.格倫維爾的《繩環》(1964)。其他英國名片有G.格林的《憤怒的沉默》(1960)、J.卡迪夫的《兒子和情人》(1960)、J.克萊頓的《無罪的人》(1961)、B.福佈斯的《L形房間》(1962)和《一個雨天下午的集會》(1964)、施萊辛格的《親愛的》(1965)和《遠離狂亂的人群》(1967)、L.吉爾伯特的《阿爾菲》(1966)等。

20世紀70年代以來的英國電影 英國國會在20世紀70年代又通過一個新電影法案,重申50年代提出的把本國影片在影院的分配定額提高到30%,並且增加瞭電影籌資公司的預算,因為美國投向英國電影事業的資金數額逐年減少,以至完全停止瞭。隨著電視越來越普遍,影院上座率不斷降低,盡管提高瞭票價,但1976年的票房收入還是降到瞭歷史最低點。同年,英國訂立一條稅法,規定外僑影片制作者在全世界范圍收入的75%要交納所得稅,從而阻塞瞭國外投資。這一年,英國故事片生產降到64部。1977年再降到42部。

20世紀70年代上半期,英國的重要影片(其中有些是美國導演的作品)有裡恩的《瑞安的女兒》(1970)、C.邁爾斯的《處女與吉普賽人》(1970)、R.波蘭斯基的《麥克佩斯》(1971)、J.洛西的《送信人》(1971)、R.阿頓波羅的《青年時代的丘吉爾》(1972)、M.弗蘭克的《階級烙印》(1973)、庫佈裡克的《巴裡·林登》(1975)、拉塞爾的《湯米》(1975)、庫珀的《太上皇》(1975)等。

20世紀70年代後期,英國制片業在美國資本的牽制下,松木和愛爾斯垂兩大制片廠雖也自己投資拍片,主要還是出租場地同美國合作。美國著名連續賣座片《超人》、《星球大戰》等就是在這兩個制片廠的攝影棚裡拍攝的。

進入20世紀80年代,英國電影事業有所好轉。1981年的《火的戰車》和1982年的《甘地》兩片連續獲得奧斯卡金像獎最佳影片獎。《教育麗塔》(1983)、《當地英雄》(1983)、《印度之行》(1984)等片也獲得好評。1986年,艾非裡的《一間可以看見風景的房間》和喬菲的《使命》更獲得廣泛的國際聲譽。

這期間英國影片市場仍然被美國電影所壟斷,在全部票房收入中,英國影片僅占10%左右,許多影片在國內的收入僅能收回投資的10%~40%。

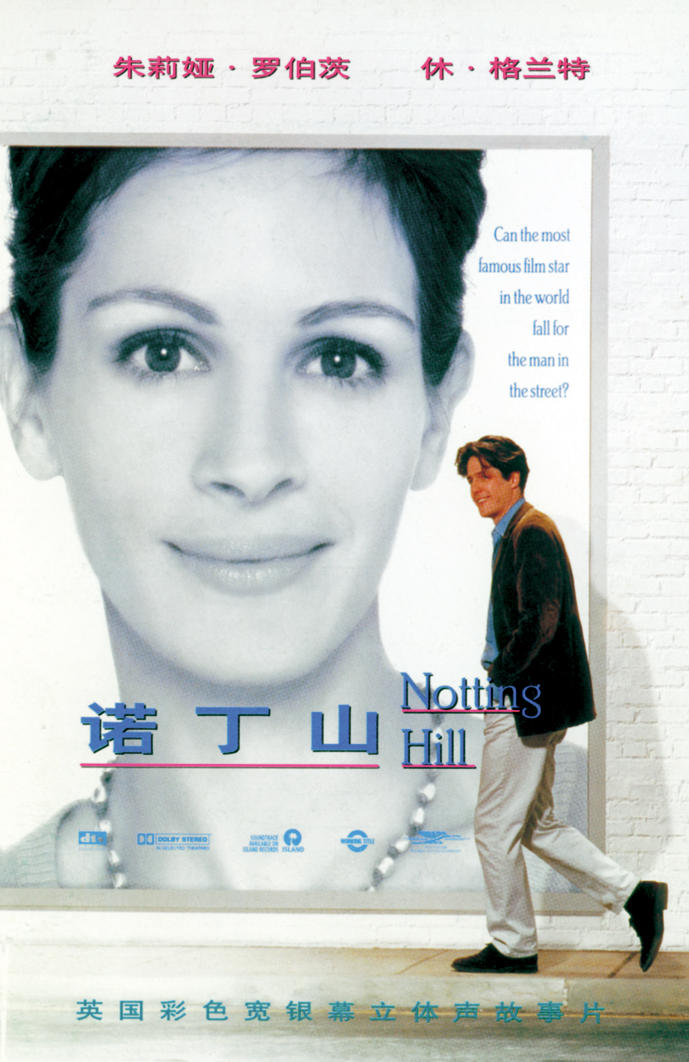

英國電影在20世紀90年代呈現瞭多元化的特點。一是以低預算的影片努力贏得市場。這類影片中商業上取得較好效益的有由電視喜劇明星M.克魯勒斯導演並主演的《蹣跚》(1994)、V.簡和G.辛尼導演的《豬倌萊昂》(1993)、S.舒瓦茨導演的《軟頂,硬肩》(1992)。二是目標瞄準大眾市場的大預算類型電影。較為成功的有D.坎農導演的《年輕的美國人》(1994)、P.安德森導演的《購物》(1994)、B.列奧那德根據S.金小說導演的影片《鋤草人》(1993)。90年代英國票房最高的影片是M.紐威爾在1994年導演的《四個婚禮和一個葬禮》,這部影片在世界范圍內的票房收入達到2.5億美元,被提名奧斯卡金像獎。另一部黑色喜劇影片《淺墳》受到年輕人歡迎。其他在商業上獲得成功的影片還有D.博伊爾導演的《迷幻列車》(1996)、N.喬丹導演的《哭泣遊戲》(1992)、J.馬登導演的《佈朗夫人》(1997)和《戀愛中的莎士比亞》(1999)、S.舒瓦茨導演的《射魚》(1997)、P.霍威特導演的《滑動門》(1998)、G.裡奇導演的《洛克·斯多克和兩桿大煙槍》(1998)、R.米歇爾導演的《諾丁山》(1999)等。三是借助外國資金,主要是美國資金自主拍攝的電影。最重要的影片是《理智與情感》(李安導演,1995)、《貝隆夫人》(A.帕克導演,1995)等。四是湧現瞭一批有著“怪異之美”的新藝術電影。這些電影最突出的特點是記錄性,是記錄性與敏銳諷刺性的結合。其中較為優秀的影片有安德魯·柯汀的《閑逛》(1997)、帕特裡克·凱勒的《倫敦紀事》、J.邁佈雷的《愛是魔鬼》(1998)等。

圖5 《諾丁山》漢語譯制片海報

圖5 《諾丁山》漢語譯制片海報

英國的大電影制片廠有“松木”、“愛爾斯垂”、“金波頓”和“圖克南”。主要電影教育機構有倫敦電影學校、民族電影學校、皇傢藝術學院、倫敦電視電影學院。主要電影研究機構為不列顛電影研究院(建於1933年)。倫敦國際電影節是世界著名非競賽性電影節,每4年舉辦一次。主要電影出版物有《畫面與音響》(1932年創刊)和《銀幕》(1959年創刊)。