在新石器時代後期人類開始使用金屬,經歷瞭銅—青銅(包括銅砷、銅錫、銅鉛和銅鋅合金)(見銅合金)—鐵(包括塊煉鐵、生鐵、熟鐵或鋼)幾個時代。世界各地進入銅器、鐵器時代的時間各不相同,技術發展的道路也各有特色。冶金技術和金屬的使用同人類的文明緊密聯繫在一起。新石器時代的制陶技術(用高溫和還原氣氛燒制黑陶)促進瞭冶金技術的產生和發展。冶金技術的發展提供瞭用青銅、鐵等金屬及各種合金材料製造的生活用具、生產工具和武器,提高瞭社會生產力,推動瞭社會進步。中國、印度、北北非和西亞地區冶金技術的進步是同那裡的古代文明緊密聯系在一起的。16世紀以後,生鐵冶煉技術向西歐各地傳播,導致瞭以用煤冶鐵為基礎的冶金技術的發展。這一發展後來又和物理、化學、力學的成就相結合,增進瞭對冶金和金屬的瞭解,逐漸形成瞭冶金學,進一步促進瞭近代冶金技術的發展。

銅器時代——銅石並用時代人類在新石器時代晚期開始利用天然金屬。此後逐漸以礦石為原料冶鑄銅器。此時以使用石器為主,也使用少量小件銅器,被稱為銅器時代或銅石並用時代。

早期對天然金屬(銅、金、隕鐵)的使用 在現在伊朗西部艾利庫什(Ali Kosh)地區發現公元前七八千紀用天然銅片卷成的銅珠。在伊朗中部納馬克湖南部泰佩錫亞勒克發現瞭前五千紀的銅針。在克爾曼之南的葉海亞地區發現瞭前五千紀後期天然銅制成的銅器。

天然金雖然容易發現,但一般塊金尺寸較小,數量較少。砂金的利用則有待冶金方法的出現,所以出現較晚。世界上已發現的金制品最早的為前5000年。南美最早使用的金屬則為天然金。在秘魯,對金的加工始於前1500年。

隕鐵不如天然銅、金容易識別,使用較晚。最早的隕鐵器是前四千紀的鐵珠和匕首(含鎳7.5%和10%),出土於尼羅河流域的格澤和幼發拉底河流域烏爾地區。

中國最早的隕鐵文物是商代中期(約前14世紀中葉)的藁城鐵刃銅鉞。河南三門峽虢國墓地發現瞭三件隕鐵制成的青銅刃具屬於前9世紀。

最早的冶金 天然金屬的資源有限,要獲得更多的金屬,隻能依靠冶煉礦石制取金屬。人類在尋找石器過程中認識瞭礦石,並在燒陶生產中創造瞭冶金技術。

礦石煉銅是人類文化發展的重要裡程碑。最先使用的是氧化銅礦(如孔雀石),將氧化銅礦石與木炭混合加熱還原得到金屬銅。已知最早的人工冶煉的銅器出土於伊朗葉海亞地區(約3800年前),含有少量砷(0.3%~3.7%),其中有的經過鑄造、冷加工和退火。與此同時,在埃及和美索不達米亞使用含鎳或含砷銅器。堿性砷酸銅礦與孔雀石相似,用它或硫砷銅礦冶煉砷青銅比較容易,鎳則往往與銅共生,容易煉成鎳銅。砷銅和鎳銅的使用延續瞭相當長的時間。中東的煉銅技術在前三千紀向歐洲和印度傳播,保持瞭含鎳和用砷的特點。在較晚的銅器中,如印度河流域哈拉帕文化,在前2500~前2000年也有含砷或鎳的錫青銅。已知的最早含錫青銅器,產於今伊拉克的烏爾第一王朝(前2800年),含錫 8%~10%。

中國的早期冶金 中國甘肅東鄉馬傢窯文化的青銅刀(含錫6%~10%),是迄今發現的中國最早的青銅器物,約前三千紀初期,與烏爾青銅同時。馬廠文化出土的紅銅和青銅刀證明約前三千紀後期,中國已開始冶銅並制作小型青銅工具,相當於印度河流域哈拉帕文化和東南亞泰國北部嫩諾塔出土錫青銅的時代。

青銅時代青銅主要指銅錫合金,古代青銅往往還含有鉛或其他金屬。銅中加入錫可以改善性能。青銅的熔點比銅低,鑄造性能好,逐漸成為古代銅器的主要品種。最早的錫青銅出現於兩河流域,約前3000~前2500年。在前兩千紀,銅及青銅冶煉技術達到瞭全盛時代。埃及青銅時代約開始於前2600年。歐洲則在前1800~前1500年經歷過砷銅時代後才出現錫青銅。

圖1 前21世紀~前16世紀的青銅器殘片(河南登封出土)

圖1 前21世紀~前16世紀的青銅器殘片(河南登封出土)

中國商代以前的青銅器 前2000~前1600年在商代之前和商代初期,黃河流域已經出現瞭一些銅器,包括紅銅、錫青銅和鉛青銅。山西襄汾陶寺出土紅銅鑄成的鈴;山東膠州出土瞭龍山文化的極為原始的黃銅錐;河南登封出土前三千紀末期的青銅片(圖1)。河南偃師二裡頭文化三期(前17世紀)已能鑄造錐、錛、鈴和銅爵等較復雜的青銅器物。夏傢店下層文化也出土瞭紅銅、青銅器和石范。甘肅齊傢文化出土銅器有刀、錐、裝飾品,還有斧、鐮、鑿、銅鏡等40餘件,其中紅銅占比例較多。四壩文化4個遺址出土銅器3 000多件,器物類型增多,銅器材質和制作技術有差別,除紅銅、錫青銅、鉛青銅、鉛錫青銅外,還發現一定數量的砷銅及金銀飾品。此時已掌握鑄造中空器物的技術,如銅四羊權杖首。權杖首還使用瞭嵌鑄技術,這些都反映瞭較高的鑄造水平。

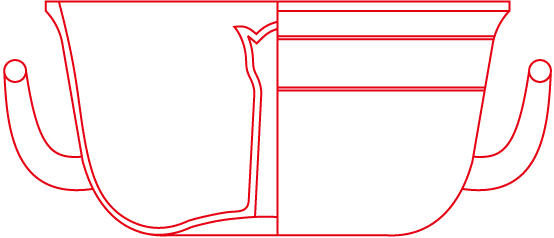

商周青銅鑄造 商周是中國青銅器的鼎盛時期,在技術上達到瞭當時世界的高峰。出土大批商周鑄造銅器包括生產工具(斧、錛、鉆、刀、削、鋸、錐等)、農具(鋤、鏟、镢)、武器(戈、矛、鉞、鏃等)以及大量的禮器〔如爵、斝(圖2)、盉、鼎、戈、戚〕和生活用器。河南偃師二裡頭出土和采集銅器約200餘件,其中中國最早的禮器有20件,還有形式各異的工具,鑲嵌綠松石銅牌飾等(前16世紀)。河南鄭州先後出土的商代中期8隻青銅方鼎爵(圖3)。河南安陽殷墟出土的商代晚期的器物種類達70餘種,數量約5 000件,其中司母戊鼎是世界上已出土的最重的青銅器,高133厘米,重875千克。湖北黃陂盤龍城遺址出土青銅器種類達36種351件,還發現有地方特色的銅鉞、封口盉、馬面飾等,無紅銅器,鉛錫青銅多於錫青銅,並含有較高的鋅和銀。這反映瞭在商代後期中國青銅鑄造的卓越技術和宏大規模。古代鑄造遺址中往往發現銅錠而遺存銅礦甚少。可以推斷,此時使用瞭冶銅場冶煉的銅料,而在鑄造作坊制作青銅器。如山西侯馬晉國鑄銅遺址、湖北銅綠山古礦冶遺址均發現瞭銅錠。

圖2 商代鑄造的銅斝(安徽肥西出土)

圖2 商代鑄造的銅斝(安徽肥西出土)

圖3 商代鑄造的銅爵(河南鄭州出土)

圖3 商代鑄造的銅爵(河南鄭州出土)

鑄造技術 中國商周青銅器大都用經過焙燒的泥范鑄造。殷墟婦好墓出土瞭精美青銅器440多件,有些器物形狀尺寸基本相同,可能已用一套模制作幾套范。這批銅器中還有結構復雜的鑄件,如汽柱甑形器(青銅汽鍋)(圖4、圖5);鴞尊、三聯甗等是新增的器物類型。這一時期利用陶范、多種鑄接的辦法,鑄造瞭許多精巧的青銅器,如湖南出土的四羊尊,河南出土的蓮鶴方壺。山西侯馬出土瞭春秋時期的陶范(圖6)。春秋戰國之交(前6~前5世紀)利用泥范鑄成的編鐘,不僅是聲學、律學上的光輝創造,也是青銅鑄造工藝的卓越成就。湖北隨縣曾侯乙墓 (約前430)出土青銅器4 000餘件,總重達十噸,其中錯金銘文的編鐘多達64枚,每鐘兩音。另有楚王贈送的重達135千克的鎛鐘(圖7),同墓還出土瞭兩隻重 320千克的大缶和用失蠟法鑄造的結構極為復雜的一套尊和盤。

圖4 汽柱甑形器

圖4 汽柱甑形器

圖5 汽柱甑形器剖面圖

圖5 汽柱甑形器剖面圖

圖6 春秋時期鑄銅遺址的陶范(山西侯馬出土)

圖6 春秋時期鑄銅遺址的陶范(山西侯馬出土)

圖7 戰國時期曾侯乙墓編鐘。整套64件,外加楚惠王贈的一件鎛鐘(湖北隨縣出土)

圖7 戰國時期曾侯乙墓編鐘。整套64件,外加楚惠王贈的一件鎛鐘(湖北隨縣出土)

礦石和熔劑 冶銅的一個重要發展是硫化銅礦的使用,在阿爾卑斯山區,至遲在前1200年已經使用硫化銅礦,並生產瞭重達40千克的銅錠。

在中國,古代使用的銅礦石主要是氧化銅。江西瑞昌銅嶺發現春秋晚期以前使用的露天采礦坑、選礦的木鑿槽和尾砂池。湖北大冶銅綠山古礦冶遺址采用瞭木結構支護和排水提升設備。礦石在礦區用豎爐冶煉,附近遺留有流動性很好、銅渣分離良好的玻璃質爐渣約40萬噸,渣中含銅平均0.7%。根據爐渣成分和爐旁的赤鐵礦推測,冶煉時使用瞭熔劑,以調整爐渣成分,提高渣的流動性。對湖北大冶銅綠山Ⅺ號礦體及內蒙赤峰林西大井礦冶遺址、新疆尼勒克奴拉賽古礦冶遺址出土的冶銅遺物的研究表明,在春秋戰國時期已開始用硫化礦冶銅。江蘇南京江寧九華山唐代礦冶遺址已使用低品位硫化礦,經過多次冰銅冶煉生產銅。

冶煉設備 在冶煉設備方面,最早使用陶質容器,從外面加熱或直接埋入木炭中,加熱燃燒,以得到高溫和還原氣氛。後來發展成為帶有風嘴的直徑約60厘米的地爐。在中國,早期使用陶尊,外部塗有草拌泥,起到絕熱保溫作用,內面塗有耐火泥層,銅礦石和木炭直接放入爐內。遼寧凌源牛河梁轉山發現煉銅爐壁殘塊,內附煉渣,有的爐壁上設有兩排向內傾斜的吹風口,這是早期煉銅爐的代表。這種內熱式陶尊爐發展成為泥砌或預制陶圈疊成的豎爐,下部有可以直接出渣、出銅的孔,如銅綠山出土的冶銅豎爐。

合金的認識 在商周冶鑄的基礎上,戰國後期(前3世紀)的《考工記》,記載瞭鑄造各類青銅器所用合金成分,即“六齊”,這是世界上已知的最早的關於合金成分規律的記載。《呂氏春秋·別類篇》(前240年左右)記載:“金(即銅)柔錫柔,合兩柔則剛”,這是世界上較早的有關合金強化的敘述。《荀子》中指出鑄造青銅時“刑范正,金錫美,工冶巧,火齊得”,即要求鑄范精確,原料純潔,工藝細致,溫度、成分適當,也是較早的有關鑄造工藝的記載。在前二千紀,與使用錫青銅同時,中國也廣泛地使用鉛青銅和鉛錫青銅。

其他金屬的使用 在公元前3000年以前,鉛、銀、金極為少見;但在前三千紀的早期青銅時代,在廣大地區,從希臘到中國各類文化中,它們已常常出現在窖藏或墓葬中。兩河流域出現瞭含銅27.5%的銀合金匕首,表明當時已從鉛中用灰吹法提銀。

在青銅的應用還處在興旺時期,鐵已經登上歷史舞臺瞭。

鐵器時代鐵的發現和應用 人類使用鐵至少有五千多年歷史,但進入鐵器時代則是在公元前第一千紀初。表1是截至1980年為止發現的關於近東和東地中海地區的早期鐵器件數和情況的報道。

表1 近東和東地中海地區發現早期鐵器件數| 時代(公元前) | 隕鐵 | 人工冶鐵 | 未經分析 | 合計 |

|---|---|---|---|---|

| 青銅前 前3000以前 | 4 | 1 | 9 | 14 |

| 早青銅時代前3000~前2000 | 6 | 6 | 10 | 22 |

| 中青銅時代前2000~前1600 | 0 | 2 | 6 | 8 |

| 晚青銅時代前1600~前1200 | 18 | 0 | 56 | 74 |

| 總計 | 28 | 9 | 81 | 118 |

除實物外,蘇美爾語鐵字“AN·BAR”已見於前20~前19世紀的文獻。但由上表可見,已經發現的屬於前13世紀以前的鐵器不多,確定為人工冶煉的則更少。根據文獻記錄(約前18世紀),中青銅時代以前這些鐵器大都是貴族饋贈的禮品,如匕首、項鏈。

在當時涉及貿易的文獻中,唯一與冶鐵有關的是在公元前1250年左右赫悌國王哈圖亞利斯三世,在可能是給亞述國王沙爾馬尼瑟一世的信中表示,因為氣候不佳,生產欠順,又無儲備,無法滿足收信人提出的供給一批鐵料的要求。從前12世紀起,鐵器在地中海東岸地區日益增多,最早發源地可能在今土耳其地區,開始作為珍品,如劍柄,以後制成銅柄鐵劍。到前10世紀,鐵工具已經比青銅工具更為普遍。前8世紀西亞的亞述軍隊已使用鐵武器,鐵農具如犁、鋤、鍬和手工業使用的鐵工具也普遍應用。制鐵術已經傳播到歐洲中部今奧地利、瑞士地區。

前8~前7世紀北非、歐洲相繼進入鐵器時代。當時使用的煉鐵爐主要是地爐和豎爐。地爐直徑約40厘米,深20厘米,冶煉海綿鐵。冶煉後取出全部爐料,經過錘打分離煉渣,或者先行破碎,分選後燒結鍛造成錠,這種方法稱為塊煉鐵法。在底格裡斯河上遊豪爾薩巴德王宮出土的鐵錠長30~50厘米,厚6~14厘米,重4~20千克。這個時期的鐵劍,有的較軟,有的則經過滲碳和反復疊打,並經過快冷或淬火變得更硬。不受中國文化影響的地區,一直到14世紀後期,都以這種方法作為重要煉鐵方法,也發展瞭一些卓越的工藝,如印度在5世紀初鍛造出德裡鐵柱,高7.2米,重達6噸。在制鋼技術上,逐漸發展出用坩堝冶煉超高碳鋼(印度Wootz鋼,含碳 1.5%~2%)或滲碳的高碳鋼和低碳鋼疊打,經淬火後獲得硬的刀刃,或用植物酸腐蝕得到各種花樣的大馬士革鋼(波斯制造後在大馬士革銷售)。

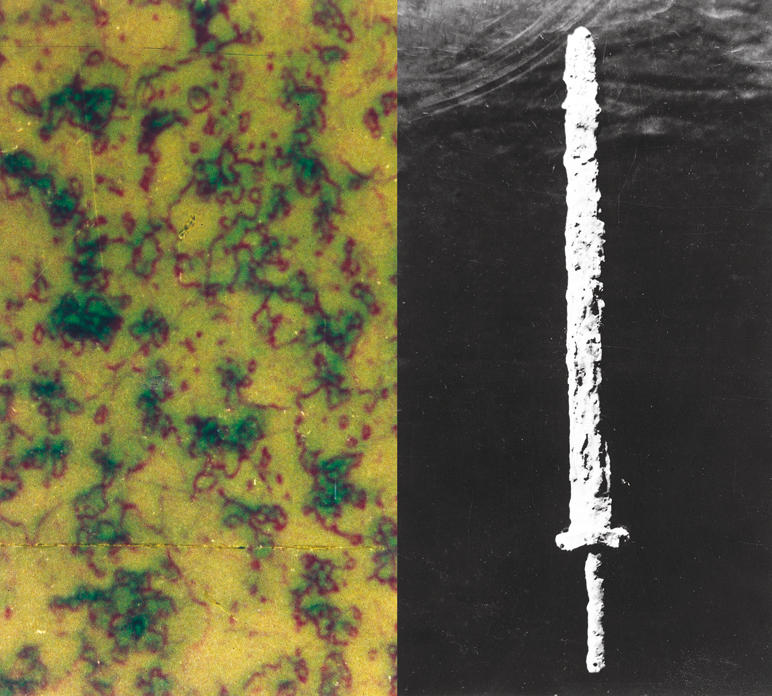

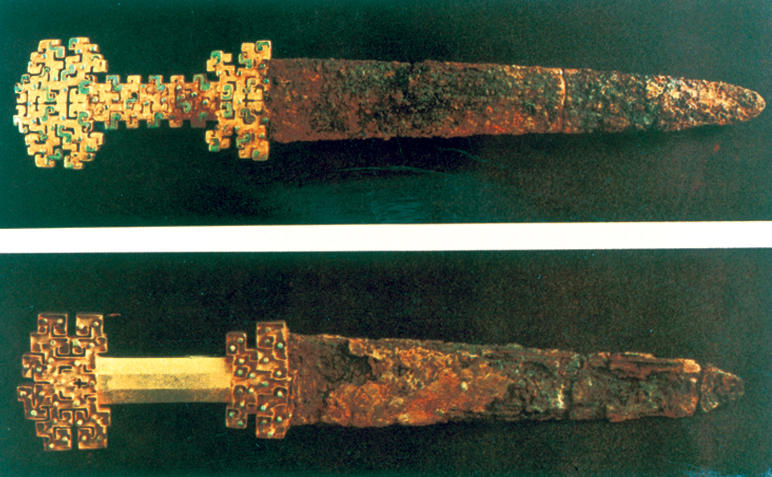

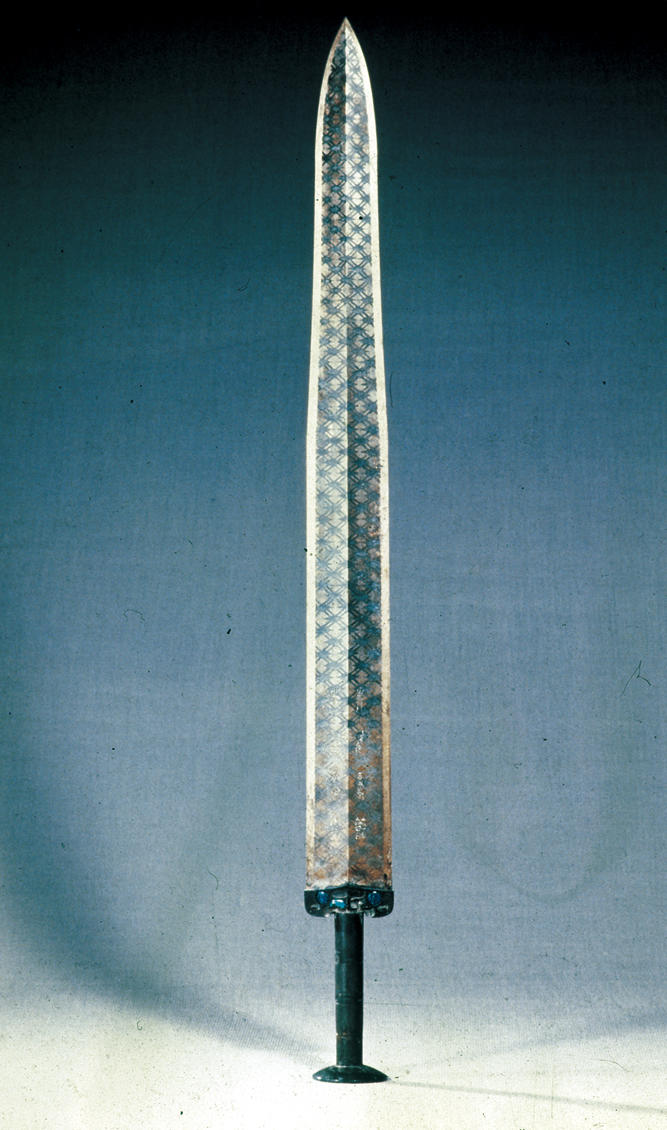

中國冶鐵 春秋末期,中國的冶鐵技術有瞭很大突破,使中國在這一領域長期遙遙領先。迄今出土與上述塊煉鐵法相類似的中國早期鐵器有:①河南三門峽虢國出土西周晚期三件人工冶鐵的兵器:玉柄鐵劍、銅內鐵鉞戈和銅骹鐵葉矛。②涇河上遊甘肅靈臺景字坪,春秋中葉秦墓出土的銅柄鋼劍。③江蘇六合程橋春秋末葉楚墓出土的鐵條。④湖南長沙出土的春秋末年的鐵削。⑤長沙春秋晚期楚墓出土的鋼劍(圖8)。⑥陜西寶雞益門村二號墓出土金柄鐵劍(圖9)、金首鐵刀20多件。三門峽玉柄鐵劍和長沙出土的鋼劍是從固態還原的鐵,再滲碳鍛造而成,在前3世紀,這種滲碳鋼劍已出現在被斬首的士兵叢葬坑中,未被回收,從而可以判斷當時這種鋼劍價格不會很高。這種技術在中國大約沿用到西漢中期才為生鐵制鋼所取代。

圖8 左:鋼劍的金相組織:鐵素體和粒狀碳化物 右:中國已發現的最早鋼兵器——春秋晚期的鋼劍(湖南長沙出土)

圖8 左:鋼劍的金相組織:鐵素體和粒狀碳化物 右:中國已發現的最早鋼兵器——春秋晚期的鋼劍(湖南長沙出土)

圖9 陜西寶雞市益門村二號墓出土金柄鐵劍

圖9 陜西寶雞市益門村二號墓出土金柄鐵劍

中國鑄鐵的發明和發展 春秋末葉起,生鐵在中國得到瞭日益廣泛的應用。此後利用生鐵經退火制造韌性鑄鐵和以生鐵為原料煉鋼技術的發明,標志著生產力的重大進步。這兩大發明對戰國和秦、漢農業、水利、經濟、軍事的發展起瞭重大作用,是促進中華民族的統一和發展的重要因素之一。

春秋晚期 (約前6世紀末葉)的生鐵器物出土的有江蘇六合程橋楚墓的鐵丸,湖南長沙楚墓的鐵臿,長沙楊傢山楚墓的白口鐵鼎。生鐵的出現是因為中國燒陶窯和冶銅爐爐溫較高,具備瞭高溫冶鐵的條件。鐵礦石在溫度較高的煉鐵爐中高溫還原並滲碳,得到含碳達3%~4%的液態生鐵。戰國初期出現瞭用熱處理方法,使白口鐵中與鐵化合的碳(Fe3C)成為石墨析出,發明瞭韌性鑄鐵的工藝。這一工藝是用退火方法試圖降低白口鐵脆性的結果。在河南洛陽出土瞭戰國初年經退火表面脫碳的鋼面白口鐵錛,是當時已有退火操作的一例。在這基礎上延長退火時間就可以產生韌性鑄鐵。這一發明使鑄鐵得以大量、廣泛應用於軍事和農業生產。《孟子》記載瞭孟軻的話“許子以鐵耕乎?”反映瞭在前4世紀鑄鐵農具正在推廣,考古發掘出土戰國時期的鑄鐵農具、工具等種類及數量明顯增多,而且遍及20個省。

戰國後期,發明瞭可以重復使用的鐵范。到漢代發展為由鐵官制造鐵范,發給作坊,用以生產統一規格的鐵器。《史記》和《漢書》記載,漢武帝劉徹於前119年,實行鹽鐵官營,在全國設鐵官49處,產鐵的縣設大鐵官,管理鐵的冶煉、鑄造和貿易;不產鐵的縣設小鐵官,“銷舊器,鑄新器”;產品多的郡,設鐵官多人和作坊數處,對多處作坊統一編號,已發掘漢代冶鐵或鑄鐵遺址50餘處。

社會的需求促進瞭生產,漢代大的高爐容積已達50立方米左右。河南鄭州附近古滎鎮漢代鋼鐵場遺址出土的兩座高爐,爐缸呈橢圓形,長徑4米,短徑2.7米,高(從積鐵估計)約 6米;積鐵每塊重在20噸以上,場址面積達12公頃。在當時的世界上,這種煉鐵技術是先進的,規模也最宏大。與當時中國以外地區使用塊煉鐵技術比較,生鐵產量大,成本低,生鐵的鑄件制作容易,因而在日常生活中得到廣泛使用。如制造爐、釜、鎖,甚至用以封閉墓門(如河北滿城漢代劉勝墓)。各地出土的漢代鐵器,除白口鐵、鐵素體或珠光體為基體的韌性鑄鐵件外,還有灰口鐵。

漢代冶鐵場所還有以鑄造為主的作坊,大多設在城市附近。如河南南陽漢代冶鐵遺址、山東臨淄古冶鐵作坊遺址等。

中國的生鐵煉鋼 生鐵和韌性鑄鐵的大規模生產導致瞭生鐵制鋼的發明。在漢代先後發明瞭以下幾種生鐵制鋼的方法。

鑄鐵脫碳鋼 將含碳3%~4%的低矽白口鐵鑄成板材、條材或錛、镢等小型工具,然後放入氧化氣氛的退火爐進行脫碳處理。早期煉鐵溫度較低,含矽量低,石墨析出較慢,有利於脫碳,使制造韌性鑄鐵的工藝發展成為鑄鐵脫碳成鋼的方法。這種鋼材稱為鑄鐵脫碳鋼,可直接加熱鍛打成所需器具。如河南登封陽城鑄鐵遺址發現瞭戰國時期板材、條材的陶范;河南鄭州古滎鎮漢代河一遺址、南陽瓦房莊也出土瞭鑄鐵脫碳鋼的板材,鞏義鐵生溝還有脫碳用的退火爐出土。它們有的不再加工,如河北劉勝墓出土的鏃、河南鄭州東史馬東漢墓出土的東史馬剪刀。北京大葆臺漢墓出土瞭用類似原料加工成的環首刀等。

炒鋼 向熔化的生鐵鼓風,同時進行攪拌促使生鐵中的碳氧化,可將生鐵制成熟鐵,再經過滲碳鍛打成鋼。也可有控制地把生鐵含碳量炒到需要的程度,再鍛制成鋼制品。這種鋼中含有的矽酸鐵夾雜物成分比較一致而數量較少。炒鋼技術始於西漢(約前2世紀中葉),到東漢已相當普及。陜西後川漢劍、西安漢長安武庫出土的兵器、江蘇出土的新莽殘劍、徐州出土的建初二年(77)五十煉鋼劍,山東臨沂蒼山出土的永初六年(112)三十煉鋼刀等所用的原料都屬於這一類型。

2世紀末出現瞭“百煉”這一工藝名稱,留下瞭“百煉成鋼”的成語。在此之前,王充(27~97)的《論衡》一書《率性篇》曾以鐵的反復鍛煉比喻人的性格鍛煉,但沒有提到“百煉”。曹操在《內誡令》提到“百煉利器”,孫權有以“百煉”命名的寶刀。初步可以認為百煉鋼是用炒鋼反復疊打變形,細化晶粒和夾雜物而成的,甚至可以用不同含碳鋼材復合組成。煉數大致相當於反復折疊鍛打後最後的層數。煉數增多表明加工量加大,晶粒和夾雜物進一步細化,質量提高。炒鋼技術的發明是煉鋼史上的一次革命。

灌鋼 中國生鐵制鋼技術自戰國初期到漢代經過幾百年的歷程,從塊煉鐵、滲碳煉鋼發展到生鐵固體脫碳煉鋼、炒鋼、煉制熟鐵,以及重新滲碳硬化或淬火硬化。在這個基礎上,發明瞭利用液態生鐵對熟鐵進行擴散滲碳煉鋼的方法。這種鋼稱為灌鋼。這是中國古代煉鋼技術的又一重大成就。

中國鋼鐵生產設備、燃料和輔助材料中國漢代的鋼鐵生產工藝其他方面的進步表現在:

煉鐵高爐的擴大 由於經濟、軍事等發展的需要,漢代生鐵冶煉的規模不斷加大,古滎鎮出土的“河一”高爐,爐缸面積達8.5平方米,日產生鐵估計在1噸左右。鑄造化鐵爐的規模也不斷增大。

鼓風 山東滕州宏道院出土的漢代畫像石描繪瞭鍛造用皮囊(直徑約0.6米,長約1米),後來發展成為畜力鼓風的馬排、牛排,31年出現瞭水力鼓風的水排。

熔劑 古滎鎮漢代遺址的煉鐵爐渣流動性良好,渣和鐵完全分離,爐渣中含氧化鈣25%左右,氧化鎂2.5%左右。河南鞏義鐵生溝漢代“河三”遺址曾發現石灰石。由此可以推論冶煉時曾加入堿性熔劑。

燃料 古滎鎮和鐵生溝煉鐵都使用木炭。無煙煤和煤餅則作為加熱爐或退火爐的燃料。根據現有化驗資料,五代已用煤煉鐵,煉鐵用焦炭則始於16世紀。

在中國,到南北朝(6世紀)時,除坩堝法和近代鋼鐵技術外,各種鋼鐵技術都已經得到應用。宋元時期,中國邊疆地區有煉制鑌鐵的記載,宋代進一步發展瞭用熟鐵中夾嵌高碳鋼的技術,如江蘇鎮江博物館所藏南宋咸淳六年(1270)印侍郎鐵刀,元大都出土的文物中也有這種鋼刀。明代以後也有鋼表鐵裡,或熟鐵鍛件(如鋤的刃口)進行液態生鐵淋口硬化的技術。

中國古代鋼鐵技術對其他國傢的影響中國冶金技術,特別是戰國秦漢以後的鋼鐵冶煉技術,不斷向外傳播。戰國時期經朝鮮半島傳到日本。鐵制農具也在這個時期帶到瞭越南。張騫通西域以後,把生鐵的冶鑄技術帶到中亞和西亞。據《漢書·大宛傳》記載:從大宛(帕米爾高原以北,主要在烏茲別克斯坦費爾幹納盆地至塔什幹)一帶至安息(今伊朗)都不知鑄鐵,由漢代官兵教他們鑄器。羅馬博物學者普林尼(老)對中國鋼鐵大加贊賞,認為最優良、最卓越的鋼是中國產品。

羅馬帝國時期的歐洲煉鐵技術 老普林尼的著作中有用硬鐵塊(應為生鐵)擦塗熟鐵使之表面硬化的記載。在英國,曾發現2世紀的生鐵塊,含碳3.2%、矽1%、磷0.76%、硫0.49%。但在15世紀以前,生鐵並沒有在中國文明影響以外地區大量使用。

相當於漢代時期,歐洲和其他地區煉鐵的方法仍然是用固態還原得到的海綿鐵再鍛造成塊煉鐵。在羅馬帝國迅速膨脹時期(前1世紀末至1世紀末),鐵和其他金屬的產量迅速增加。建於83年蘇格蘭英赫圖梯的一座羅馬堡壘,存有90萬隻不同尺寸的鐵釘,其中大的具有較高的含碳量(0.2%~0.9%),以承受較大的力。當時歐洲所用的煉鐵爐隨地區不同大致可分為三類:①地爐,從地面下挖,上有圓頂,側面鼓風,在爐頂加料和取料。②平地築爐。③豎爐,有的可以排渣。

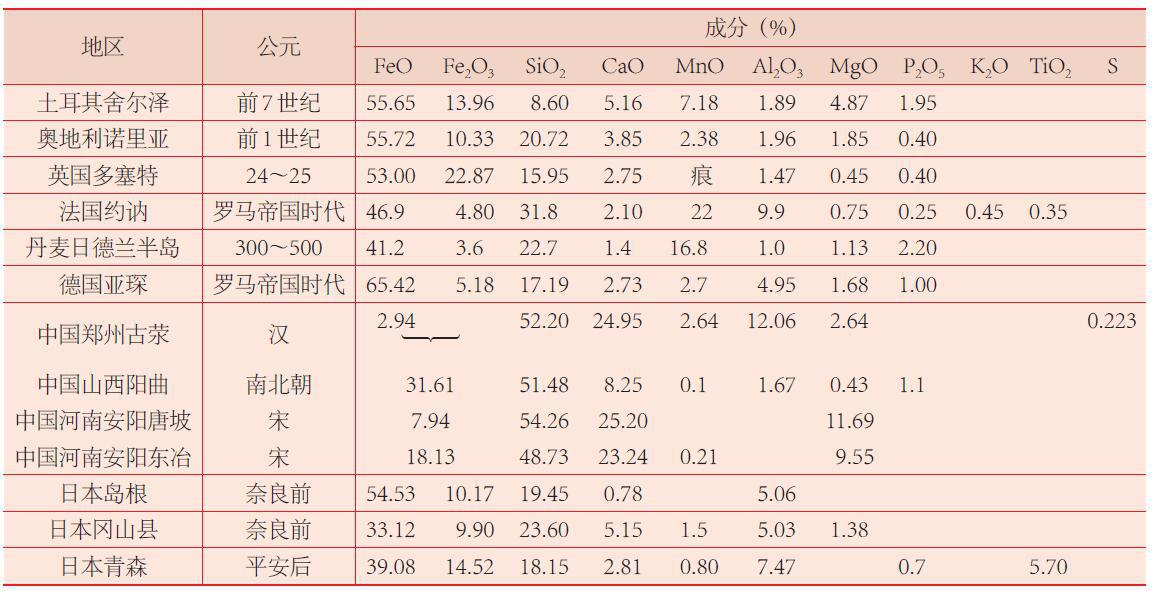

世界各地區不同時期的煉鐵技術可以通過對各地發現的爐渣的分析得到反映(見表2)。

表2 世界各地區不同時期的煉鐵爐渣成分分析表

從世界各地區不同時期的煉鐵爐渣成分分析表中可以明顯看出,中國古代煉鐵技術所用的方法不同於其他地區。石灰熔劑的使用提高瞭爐渣中二氧化矽、氧化鈣的含量,大大降低瞭渣的熔點和渣中的含鐵量,有利於獲得生鐵。

中國古代冶金的其他成就鑄造技術 繼青銅器之後,中國古代廣泛使用瞭鑄鐵。隻是在需要精細的飾物或大型高強度器件(如刀、劍、大錨)的情況下,才使用鍛造器件。中國古代的鑄師發展瞭一系列卓越的技術。

陶范和鐵范 中國和其他國傢一樣,鑄造是從使用石范開始的,以後使用瞭銅范。商周青銅器大量使用陶范。它可用母模復制,便於大量生產。模和范經過焙燒,比較堅固,為青銅器的鑄造創造瞭優越的條件。中國鑄造技術的先進性還表現在戰國時期出現鐵范,然後利用鐵范進行大規模生產。這一先進技術實現瞭產品的規范化和批量生產。

疊鑄 約在前2200年,西亞地區發明瞭一范多型,可以同時鑄造若幹器件的石范。中國甘肅玉門出土的屬於火燒溝文化的石范(圖10),已能同時鑄造兩個箭鏃。春秋戰國時用類似的方法鑄造錢幣,西漢初出土的圓盤式半兩錢范,可認為是中國古代層疊鑄造的先聲,後來進一步發展成多層范片相疊,一次鑄造多件的疊鑄方法。東漢時不僅用於鑄錢而且廣泛用於鑄造車馬器、衡器等小件器物。這是繼鑄造生產規格化、批量化後,進一步提高工效的重大發展。

圖10 早於前16世紀的鑄造銅鏃的石范(甘肅玉門火燒溝出土)

圖10 早於前16世紀的鑄造銅鏃的石范(甘肅玉門火燒溝出土)

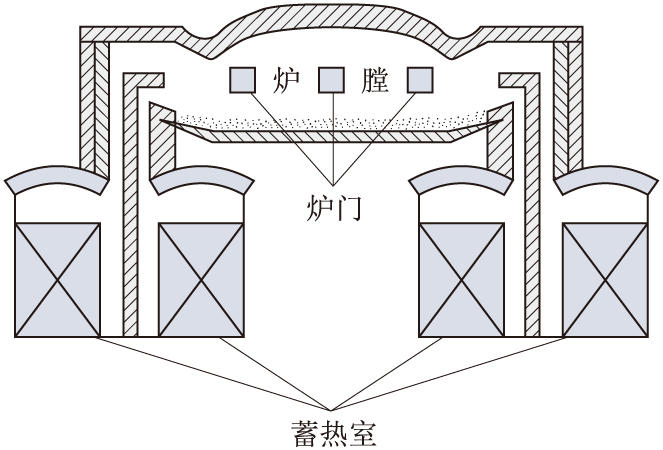

精密鑄件 陶范的使用和高度的鑄造技術水平,鑄成瞭音調準確的雙音編鐘,面積大而厚度很薄的銅鼓(圖11);細達0.1毫米的越國青銅劍劍首底部的環紋(圖12)。戰國初期還用失蠟法鑄造出曾侯乙墓尊盤這樣的精美制品。

圖11 雲南江川出土的銅鼓(前5~前4世紀)

圖11 雲南江川出土的銅鼓(前5~前4世紀)

圖12 越王勾踐青銅劍。劍長55.7厘米,劍身有鳥篆銘文,劍首同心圓(下)鑄紋細於1毫米(湖北江陵出土)

圖12 越王勾踐青銅劍。劍長55.7厘米,劍身有鳥篆銘文,劍首同心圓(下)鑄紋細於1毫米(湖北江陵出土)

大型鑄件 豎爐冶煉的強化,提高瞭液態金屬的鑄造溫度;焙燒工藝的采用,提高瞭泥范的強度,為大型鑄件的生產創造瞭條件。中國早在商代就鑄造出許多重量在百千克以上的各種銅器。唐代以後又發展為鑄造大型鐵件,如唐代用於浮橋渡口的鑄鐵群(山西永濟,圖13)、鐵鑊(江蘇揚州)、當陽鐵塔(湖北當陽,分段鑄造)、滄州鐵獅子(河北滄州)、鐵人(河南登封、山西太原)等。到瞭明代出現瞭重達46噸、鐘體內外鑄滿23萬多字銘文的北京永樂大鐘和分段鑄成整體重達76噸的河北正定銅佛。

圖13 山西永濟蒲津渡遺址出土鐵器群

圖13 山西永濟蒲津渡遺址出土鐵器群

金屬表面裝飾技術 從春秋時代開始,各種金屬表面裝飾工藝進一步發展。

錯金與鎏金 春秋中葉以後,開始在青銅器表面嵌鑲不同色澤金屬如銅片,後來發展為鑿有細紋和藝術化的文字(鳥篆),紋內嵌入金(銀)絲的錯金(銀)技術。

戰國初期(前5世紀),中國發明瞭金(銀)汞齊鎏金(銀)的技術。在歐洲,這一技術見於公元前半世紀的記載。

表面著色和氧化 中國至遲在戰國初期,發明瞭將青銅器表面氧化成墨黑色的技術,或用以防銹,或作為花飾。湖北江陵出土的越王勾踐劍,許多地方出土的吳王劍和吳國劍都有黑色花紋。秦漢時期有些箭鏃、劍格也使用瞭這種技術。後來在銅器表面刻槽作畫,槽中用鎏金(銀)辦法“走金”或“走銀”又將表面著色制出著名的雲南烏銅器。

其他金屬及其合金 中國古代除瞭使用銅、錫、鉛、金、銀外,還發明瞭銅鎳合金(白銅)的冶煉技術,鋅的冶煉和水法煉銅的技術,發明瞭砷白銅和補牙用銀汞齊等技術。

白銅 原指銅鎳合金。東晉常璩所著《華陽國志》記載:“螳螂縣因山而得名,出銀、鉛、白銅、雜藥。”螳螂縣在今雲南會澤巧傢一帶,附近東川產銅,四川會理力馬河、青礦山有古鎳礦遺址。此後,至遲在明代,已知將金屬鋅加入銅鎳合金得到似銀合金。含銅40%~58%,鎳7.7%~31.6%,鋅25.4%~45%的合金被稱為白銅或中國白銅。白銅出口到歐洲,1822年蘇格蘭法伊夫分析中國白銅,得知是銅、鎳、鋅合金,後來由德國進行仿制,發展成為重要電阻材料,稱為德國銀(銅25%~50%,鎳5%~35%,鋅10%~35%)。

銅砷合金 含砷高的銅砷合金色白,具有較好延性。對砷白銅的冶煉方法最早見於《神仙養生秘術》(成書於327~351)一書中,唐金陵子撰《龍虎還丹訣》中記有用砷的氧化物點化銅得砷白銅。北宋末年(11世紀末)何遠《春渚記聞》卷十記述將砒霜包在棗肉內投入熔爐中的巧妙方法。元明時期逐漸為常人所知,在元人所輯《格物粗談》及李時珍、宋應星的著作中都有記載。青海都蘭吐蕃墓出土唐代含砷16%的鏃。

鋅的冶煉 中國在冶金上的另一貢獻是金屬鋅的生產。中國明代以後稱鋅為倭鉛。中國在16~18世紀已經向歐洲出口含鋅99%的鋅錠。20世紀70年代,雲南和貴州尚有古代流傳下來的與《天工開物》所記載相似的煉鋅方法——坩堝煉鋅法。這個方法的基本原理在世界各國一直應用到電解制鋅法的出現。

膽銅法 漢初已有“曾(白)青得鐵化為銅”的記載,用此原理生產銅的方法稱為膽銅法,在北宋得到廣泛應用,這種方法一直到現在還在應用。

牙用銀膏 在牙科中應用銀汞齊是中國古代冶金的又一成就。唐代《新修本草》記載,銀膏(銀錫汞合金)可以硬化,並用以補牙。這種合金的制成當與魏晉南北朝煉丹(見煉金術)有關。1826年在法國開始應用補牙合金,1833年傳入美國。

中國古代冶金發展的特點 中國冶金的發展和西亞、中亞、歐洲走著不同的道路。

在中國,早期冶金是純銅與多種銅合金並用階段。銅合金有黃銅、錫青銅、鉛青銅、鉛錫青銅,也發現砷銅合金的制品,鍛鑄皆有。相同時代、不同地區使用的合金種類、器物類型、鍛鑄比例各具特點。

在鋼鐵方面,世界上長期采用固態還原的塊煉鐵和固體滲碳鋼,而在中國,鑄鐵和用生鐵制鋼一直是主要的方法。由於鑄鐵和生鐵煉鋼法的發明和發展,在明代中葉以前一直居於世界先進水平。使用木風箱和焦炭煉鐵、生鐵煉鋼、鋅和鎳白銅的冶煉、永樂大鐘的鑄造等,都標志著古代中國冶金技術的卓越水平。

在另一方面,中國雖然是世界上主要產銻國,但迄今未發現文獻記載或出土的銻和銅銻合金。硫化銻是古希臘和古羅馬時代作為服飾的化妝品。早期(前1800年以前)青銅偶有銻達15%。1世紀老普林尼和迪奧斯科裡德斯都曾提到銻礦石與木炭一起加熱過度時,成為“鉛”,即金屬銻。G.阿格裡科拉在1546年所著的《礦物學》中提到用銻錫合金作為印刷字模。

中國古代另一個未曾使用的金屬是鉑。鉑以鉑砂狀態自然存在,中南美印第安人很早就使用鉑的合金,印加人在哥倫佈1492年發現新大陸以前已煉出含鉑18%~72%的合金。西班牙人侵入美洲後得識鉑的存在,成為歐洲人所熟知的第8個金屬(前7個金屬為金、銀、銅、鐵、錫、鉛、汞)並於1803年用作硫酸的濃縮皿。

近代冶金技術的發展15世紀末至16世紀初,西歐社會生產力已經有瞭顯著發展,手工業技術不斷得到提高,風車、水車的發明並應用於鼓風、排水、提升,使礦冶業得到新的動力,大大提高勞動生產率。這一時期歐洲的礦冶技術詳細地記載於兩部名著中,即V.比林古喬的《火法技藝》和G.阿格裡科拉的《論冶金》。產業革命開始以後,對金屬的需求大大增加,也促進瞭冶金工業的進一步發展。

15世紀初期,煉鐵高爐在歐洲迅速發展,主要特點是加強鼓風,加大爐身,增大燃料比。17世紀以後,爐身高達6~9米,日產鐵1噸左右。水力鍛錘也不斷加大,到19世紀已達600~700千克。蒸汽機的發明(1755)改善瞭鼓風,A.達比用焦炭代替木炭煉鐵成功(1709),強化瞭冶煉過程,使鐵的產量迅速增長。J.B.尼爾森采用熱風煉鐵,焦比降低,而生產效率成倍提高(1828),進一步降低瞭燃料消耗,使煤鐵比從8.00(1829)降低到2.88(1 833,風溫315℃)。

17世紀初,北歐和西歐開始用生鐵炒煉熟鐵。到18世紀中葉,英國開始(1744)大量用生鐵冶煉熟鐵,利用水力鼓風對熔化的生鐵進行脫碳,然後鍛造排渣,成為低碳熟鐵。這時鋼仍用固態還原得到的海綿鐵進行滲碳制取,少量的高級用鋼如鐘表發條、剃刀等的用鋼,則使用坩堝法煉制。19世紀中葉,英國有炒熟鐵爐3 400座,每爐產鐵達到1.6噸。英國當時的熟鐵產量占中國以外的世界熟鐵產量的一半。除作為結構鋼使用外,在1820年左右,用軋制的熟鐵鐵軌代替1767年開始使用的鑄鐵鐵軌和1808年開始使用的韌性(可鍛)鑄鐵鐵軌。

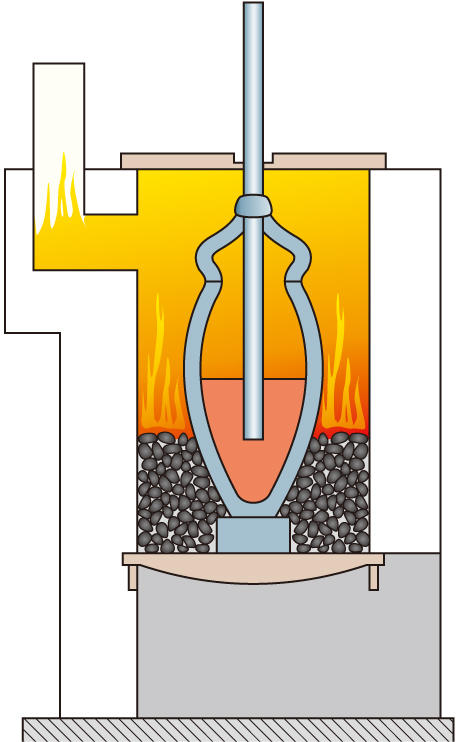

H.貝塞麥在英國,W.凱利在美國嘗試向鐵水吹入空氣的方法進行煉鋼。貝塞麥開始時使用固定坩堝(圖14),後來采用轉爐(圖15),於1856年取得瞭初步成功,但由於試驗所用的是低硫鐵礦,而其他鐵礦含硫較高,貝塞麥的專利開始時不能得到廣泛應用。馬希特父子利用加錳鐵脫氧,並消除瞭硫含量高帶來的熱脆,使貝塞麥轉爐煉鋼完全取得成功,到1873年英國轉爐鋼產量已達50萬噸。轉爐鋼於19世紀中葉大量用於制造鋼軌。但是轉爐還面對著除磷的問題,即不能以高磷鐵作原料。S.G.托馬斯和P.C.吉爾克裡斯特利用堿性爐襯和爐渣,即後世稱之為托馬斯法,於1879年解決瞭這個問題,所產的鋼被英國商業部批準用於建造大型橋梁。

圖14 貝塞麥坩堝吹煉爐(1855)

圖14 貝塞麥坩堝吹煉爐(1855)

圖15 貝塞麥轉爐(1859)

圖15 貝塞麥轉爐(1859)

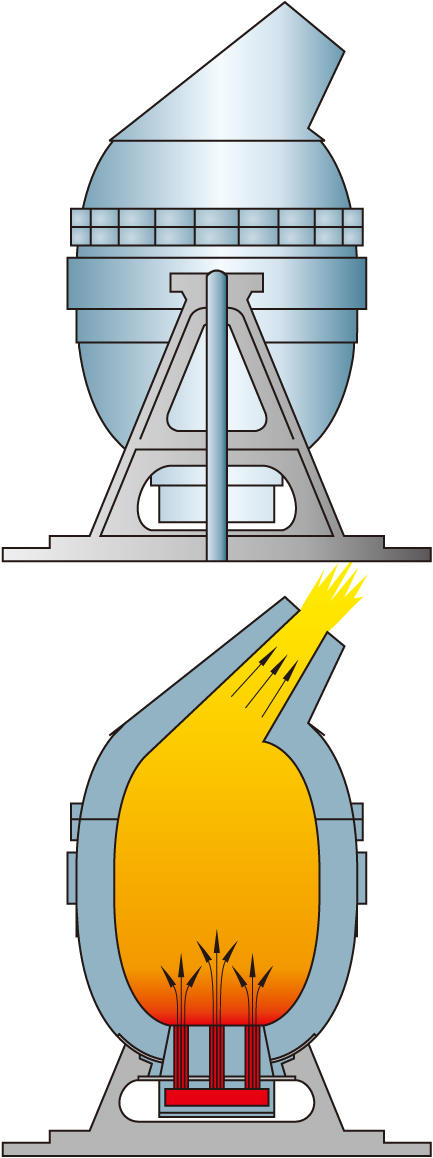

西門子兄弟用斯特林1916年創造的爐氣餘熱再生方法(這種方法廣泛用於玻璃工業),於1855年發明瞭蓄熱室,提高反射爐爐溫,煉出液體鋼水,取代坩堝制鋼法(但在英國未能完全代替炒拌熟鐵爐)。1864年法國P.-É.馬丁終於使這種爐子(後世稱為平爐)代替瞭炒鋼爐(圖16)。托馬斯轉爐煉鋼和平爐煉鋼是近代煉鋼工業的基礎。20世紀50年代初,利用德國R.杜雷爾及其學生在煉鋼轉爐頂部吹入氧氣代替空氣的方法發展成為最早的氧氣頂吹轉爐煉鋼的方法(LD法),在奧地利林茨和多納維茨的工廠投入生產;60年代進一步將底吹法應用於氧氣轉爐,成為氧氣底吹轉爐煉鋼法。70年代發展為頂底復合吹煉和頂部或底部吹入煤粉增加熱量的方法。

圖16 早期的平爐

圖16 早期的平爐

隨著科學技術和工業的發展,新的冶煉方法和精煉方法不斷出現。1866年德國發明瞭發電機,它的出現使電解法提純銅的工業方法得到實現(1869),從而滿足電氣工業對高純銅的需要,也開創瞭電冶金這一新領域。P.-L.-T.埃魯在1899年首先用電弧爐煉鋼。雖然低頻感應爐早在1877年已經出現,但沒有得到發展;J.K.諾思拉普所發明的高頻感應爐煉鋼(1927)終於取代坩堝法成為高合金鋼生產的普遍方法,並使真空冶煉成為可能。

工業的發展促進瞭對新材料的需要,新的金屬不斷投入使用。繼鎢鋼(1882,後來發展為高速工具鋼)之後,相繼出現瞭高錳耐磨鋼和錳鋼(1887~1889),接著又出現瞭轟動工程界的鎳鋼(1889)和耐蝕鉻鋼。在非鐵金屬方面,輕金屬(鋁、鎂、鈦),難熔金屬(鎢、鉬、鋯、鉿、鈮、鉭),稀土金屬,放射性元素等,在18~19世紀已經先後發現。

從19世紀初,H.戴維成功地電解瞭熔融的氫氧化鈉、氫氧化鉀,得到金屬鈉、鉀(1807),開創瞭熔鹽電解方法。1886年美國C.M.霍爾和法國埃魯分別將氧化鋁加入熔融冰晶石,電解得到瞭廉價的鋁。經過將近一個世紀,鋁已成為用量僅次於鐵的第二大金屬。

鈦是另一個由於科學技術發展的需要進入工業生產的金屬。1791年發現鈦以後,1825年用鉀還原氟鈦酸鉀獲得金屬鈦,1910年用鈉還原法從四氯化鈦制得純鈦。20世紀40年代用鎂代替鈉作還原劑,並使鈦的大量生產和真空熔煉加工等技術逐步解決後,鈦及鈦合金的廣泛應用才得到實現。

在近代物理化學的指導下,核技術和電子工業的需要促進瞭稀有金屬的生產。鈾和其他核燃料以及鋯、鉿的生產及其分離,鉭、鈮的分離,稀土元素的分離,促進瞭離子交換、溶劑萃取、同位素分離和生產、熔鹽電解等一系列新技術的發展。第二次世界大戰以後,電子工業和半導體工業對超純材料的要求導致區域熔煉(1946)及各種單晶制備方法和氣相沉積法(1960)的出現。近年來非晶態金屬的制備和具有金屬導體性質的非金屬的出現,更擴大瞭冶金技術的領域。

在金屬加工方面,歐洲在16世紀以後發展出使用機械的金屬塑性加工(或稱壓力加工)方法。最早的蒸汽鍛錘安裝在法國(1842),而水壓機則是英國的發明(1861)。在軋制鉛片的手搖軋機基礎上,歐洲出現瞭由J.珀內爾設計出的帶孔型的雙輥軋機(1766)用以軋制棒狀產品。H.科特用有孔型的軋機軋制瞭熟鐵,成為生產型材的有效加工方法,科特因此被西方譽為“近代軋制之父”。1836年蒸汽機驅動軋機(二輥、三輥)的出現是金屬加工的重要進步。為瞭減薄鋼板厚度,英國在1720年左右發明瞭薄板疊軋的技術,某些工廠至今還在應用。19世紀50年代,厚鋼板生產的發展已使法、英兩國相繼用10厘米厚的軋制鐵板制造戰艦的裝甲。

18世紀末至19世紀初出現的金屬擠壓技術是金屬加工的另一重大成就,此法最早應用於鉛管的生產(1797),後來用以擠壓銅及其合金(1894)和鋁及其合金(1930),並成為某些低塑性金屬開坯的重要手段。20世紀70年代利用液等靜壓下擠壓的方法加工脆性材料如鉬、鋯,還利用有些合金在一定溫度范圍內的超塑性,發展出超塑性加工方法。

由於各種加工方法的發展和對金屬及合金組織的瞭解,發展出利用形變加工控制合金組織的技術,使材料性能得到更好的發揮,例如取向矽鋼片以及用控制軋制提高鋼材的強度和韌性等。這些新工藝和新型材料的出現迫使鋼鐵工業大規模生產每一階段都必須嚴格遵守規定的工藝和要求,是生產科學化的重大進步。

人類對金屬及其合金經過6 000年以上的使用和研究,已經有瞭一些深入的瞭解。如果對合金成分、電子和原子運動、晶體缺陷、晶體結構、固體相變之間的關系以及它們和各種性能間的關系得到更加徹底的瞭解,將會進一步發展出新的合金和材料,並充分發揮它們的各種物理、力學、化學性能。金屬學和冶金學的發展,將能促進更加經濟有效地獲得日益增多的金屬材料。

推薦書目

TYLECOTE R F. A History of Metallurgy. London: The Metall Society, 1976.