基督教崇拜的救世主。基督徒所崇奉的上帝之子在人間的名字。又稱耶穌基督或基督耶穌。“耶穌”為希臘文Iesous的音譯,來自希伯來文Jeshus(古式作 Joshua),意為“耶和華是拯救”,是當時常見的猶太人的名字。“基督”為希臘文 Christos的音譯,來自希伯來文mashiah(漢譯彌賽亞),意為“受膏者”,指受上帝敷以聖膏、派遣降世的救主。相信耶穌就是救主,是基督教信仰的核核心,故基督徒常將耶穌與基督二詞連用,並認為歷史上的耶穌與信仰中的耶穌二者不可分離。

在非基督教和反基督教的史料中,與耶穌同時代的猶太歷史學傢猶瑟弗斯的《猶太古事記》和2世紀羅馬史學傢塔西陀的《編年史》,以及3~6世紀的猶太拉比文獻,都多次提到耶穌、耶穌的兄弟和門徒等情況。但對其人其事記述最詳的,乃是新約聖經中的四卷福音書。

按福音書記載,在羅馬皇帝奧古斯都(屋大維)時期,約在公元前7~前4年之間,耶穌誕生於希律王治下的羅馬屬國猶太。他的母親童貞女馬利亞從聖靈感孕,並在伯利恒城的客店馬槽中生下耶穌。耶穌在拿撒勒城長大,30歲時從施洗者約翰在約旦河中受洗,並在曠野中經受魔鬼考驗40天。約翰被捕後,耶穌開始在加利利和其他地區傳教,宣告上帝之國臨近,要人悔改,皈信福音。在傳教過程中,耶穌呼召瞭十二使徒,最初的四個即西門(又名彼得)、安德烈、雅各和約翰都是漁夫。其餘門徒亦多出自下層社會。耶穌還隨時隨地救治病人,行瞭許多神跡,其中包括治好麻風、癱瘓、血漏、癲癇等病患者,以及瞎眼、瘸子、聾啞、枯手等殘疾,甚至使死人復活。基督教傳統認為耶穌乃上帝獨生子,這些神跡足證他具有神的權能和神的慈愛。

在大約三年(公元27~30)的傳教期間,耶穌留下瞭眾多的教諭,並預言瞭自己的受死與復活。他在登山訓眾時講述瞭“天國八福”,要求門徒在世上“做鹽做光”,說明自己此來是要成全律法和先知的道,並就有關仇恨、奸淫、起誓、愛仇敵、施舍、禱告、禁食、財寶、內心的光、衣食之慮等主題作出瞭與眾不同的訓示,用“引向滅亡”的門路與“引向永生”的門路、“結壞果子”的樹與“結好果子”的樹、磐石的根基與沙土的根基等,來比喻不同的生活態度及其不同的結果。他把“愛上帝”和“愛人如己”作為律法和先知一切道理的總綱,由此奠定瞭基督教作為“愛的宗教”之基調。

耶穌的言行和完全的愛心,吸引瞭眾多的民眾信從,但是猶太教的當權派和統治集團卻對他心懷疑懼和嫉恨,並企圖加害於他。他們試圖用一些政治和宗教難題來為難他,以便抓住指控他的把柄。但耶穌對宗教與政治領域的區分(“凱撒的歸還凱撒,上帝的歸還上帝”)及其表現的靈性權威,使他們無言以對。他又在聖殿裡公開抨擊猶太教的律法師和法利賽人,並預言瞭自己的受難、再臨和末日審判,告訴人們該如何準備天國的來臨。

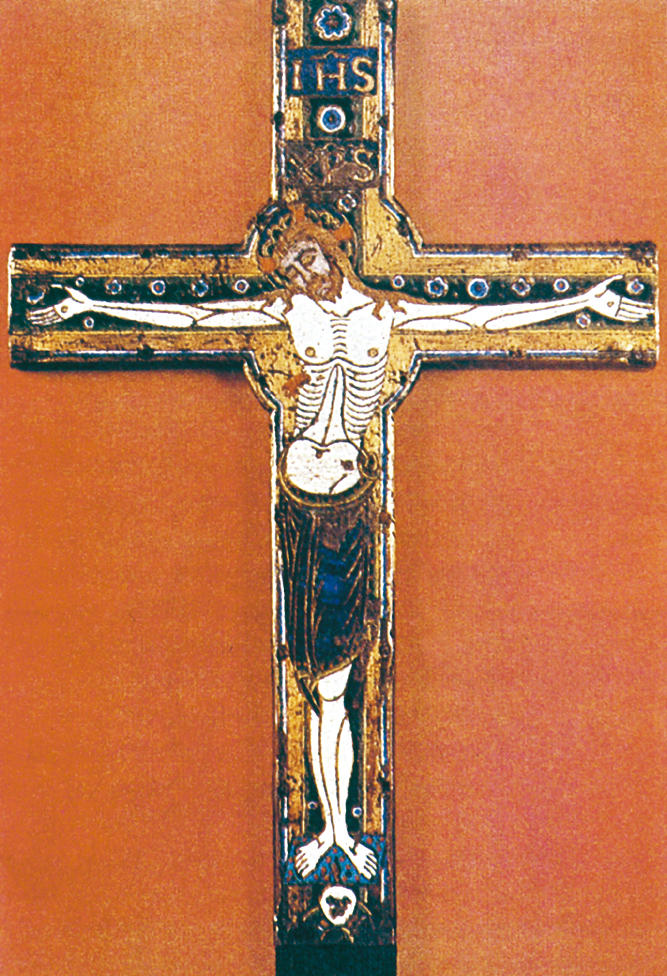

由於門徒猶大的出賣,耶穌在耶路撒冷被猶太當局逮捕,在受到通宵審問和侮辱後,被交付羅馬巡撫彼拉多。彼拉多查不出耶穌犯有任何罪行,遂擬按節日期間可應群眾要求釋放一名犯人的慣例,釋放耶穌,但在場群眾在祭司長挑唆下,卻要求釋放強盜巴拉巴而處死耶穌。於是耶穌受到鞭打、戴荊棘冠、背十字架,最後被釘死在十字架上。第三日耶穌從死裡復活,並多次向門徒和眾人顯現,要求他們向天下萬邦傳佈福音,讓人歸主,第四十日升天,第五十日聖靈降臨,門徒領受聖靈後開始傳教。

按照福音書記載,耶穌思想中最重要的,首先有“上帝是父”的觀念。他曾以浪子為喻,說明上帝對世人的態度:小兒子將父親的產業任意揮霍殆盡,後來醒悟懺悔,父親不但不責備他,反而設宴歡迎,為他慶賀,說這個兒子是失而復得、死而復活。其次有“上帝之國”的觀念。這種上帝的統治不限於猶太人,而及於全人類;有資格進入上帝國的是“小孩子”,是自感靈性缺乏的人,是為正義而遭受迫害的人,是真心信仰、愛上帝、愛鄰人的人,是雖然有罪卻真誠悔改的人等。另外還有人類皆為兄弟姊妹的觀念。他反對當時猶太人的民族狹隘性,主張人人都是上帝的兒女,要求追隨他的人必須彼此相愛。

基督教相信,耶穌就是《舊約聖經》多次預告要來的先知、祭司和君王。特別是《以賽亞書》第7章14節預言“必有童女懷孕生子,給他起名叫以馬內利(Immanuel,意為“神與我們同在”)”,以及第53章5~12節預言耶穌為贖罪而代死,《詩篇》第16篇第10節預言其復活,第110篇第1節預言其升天等,表示耶穌不僅僅具有古人期待的預言、獻祭和統治的權能,而且是上帝之道成肉身,是為救贖人類而進入歷史的神—人,這救贖就是人的福音。完全為他人而活的耶穌乃是上帝的自我啟示,具有完全的神性和完全的人性,被稱為三位一體上帝的第二位格,即聖子。他降世為人是為瞭使人擺脫罪的束縛而獲得真正的自由,所以相信他意味著釋罪稱義,獲得永生。這就是耶穌具有“基督”這一名稱的含義。