不同波長的光作用於視覺器官所引起的感覺。人能夠看到的顏色有100多種,包括紅、橙、黃、綠、藍、紫,以及相鄰兩色之間的中間色。人眼能區別出光譜上494納米的青色和585納米的黃色很微小的變化,但對紫端和紅端的變化卻很難覺察出來。

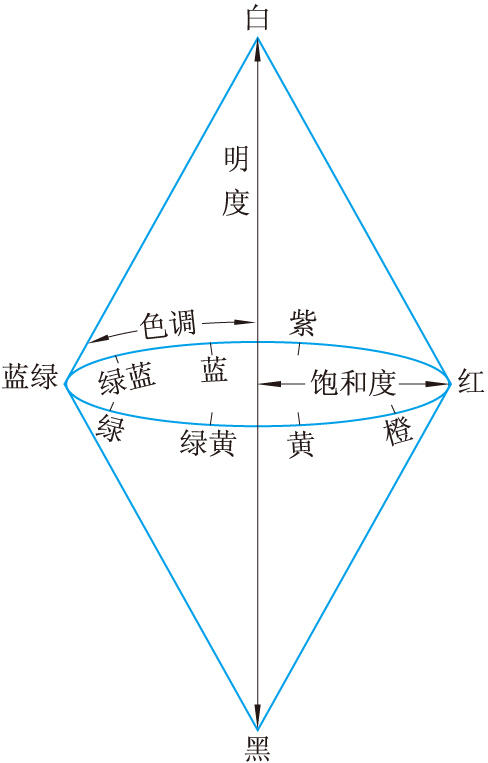

顏色包括彩色和非彩色。非彩色隻有明度的差別;彩色則有色調、飽和度和明度3種特性。色調取決於光的波長,飽和度取決於摻入彩色中的灰的多少,明度取決於光的強度。用一個紡錘體可以說明顏色3個基本特性的相互互關系(圖1)。每一個顏色都在其中占據一個位置。

圖1 顏色立體

圖1 顏色立體

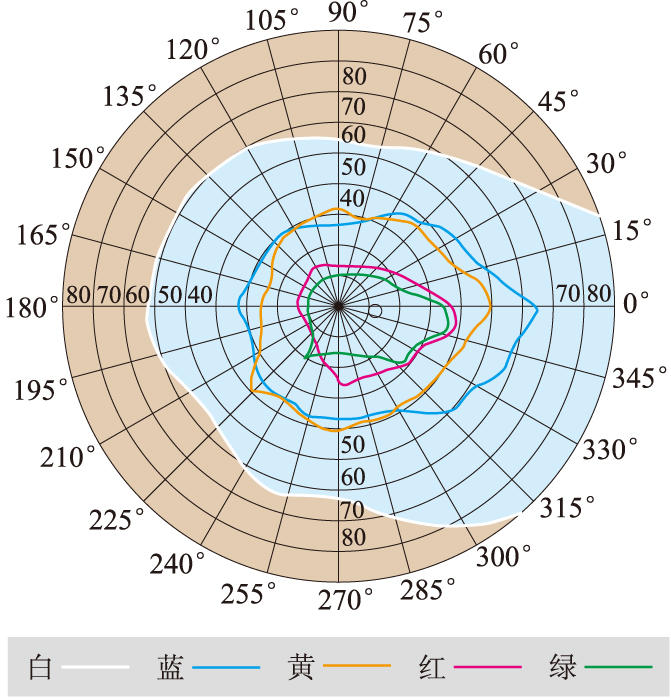

人眼視網膜上的錐體細胞能分辨顏色,桿體細胞則不能分辨顏色。隻有桿體細胞或錐體細胞很少的動物,如狗、貓、鼠、貓頭鷹、豬等沒有顏色視覺;白天活動的鳥、爬行動物、多刺魚類、昆蟲都有色覺。類人猿具有與人一樣的色覺。人的視網膜能夠感受顏色的區域因顏色而不同,白色最寬,然後依次是藍色和黃色,紅色和綠色最窄(圖2)。

圖2 視網膜的顏色區(右眼)

圖2 視網膜的顏色區(右眼)

不同的顏色混合而使顏色視覺發生變化的現象稱顏色混合。不同波長的光同時作用於眼睛的混合稱色光的混合。1854年H.G.格拉斯曼歸納出3條色光混合的定律:補色率,即每一種顏色都有另一種同它相混合而產生非彩色的顏色,這兩種顏色為互補色;中間色率,即兩種非補色混合會產生一種色調處於它們之間的中間色;代替率,即隻要感覺上相似的顏色,不論它們的光譜組成是否一樣,在顏色混合中具有相同的效果,可以相互代替。顏料的混合是相減的混合。顏料的顏色是它吸收瞭照射到其表面的白光中其他顏色後反射出來的顏色,顏料混合的結果是各種混合顏料都不吸收的顏色。

相鄰顏色之間的相互影響稱為顏色對比,對比的結果是使相鄰的顏色帶上它的補色。顏色刺激停止作用後暫時保留的顏色視覺稱為顏色後象。如果保留的後象是原來刺激色的補色,這種後象稱為負後象。

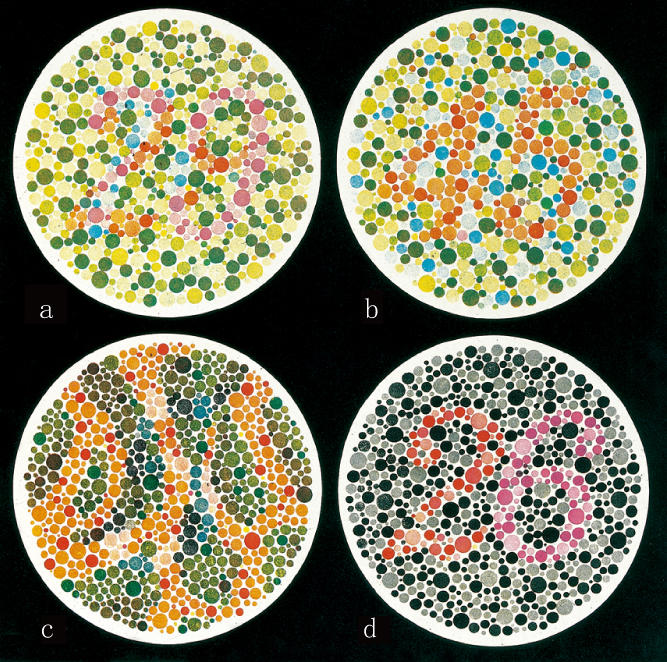

辨色能力的缺陷為色覺異常。按其程度可分為色弱、部分色盲和全色盲。色弱者雖然能看到各種顏色,但其感受性很低。部分色盲是隻能看到光譜上一部分的顏色。常見的是紅綠色盲,即能看到光譜上的黃和藍,而把紅和綠看成是不同明度的灰。藍黃色盲隻有紅、綠色感覺,這種人很少。全色盲隻有明暗的感覺,喪失瞭對任何顏色的辨別能力。色盲多是先天的,一般是隔代遺傳。父親通過女兒傳給外孫,女兒並不色盲,僅是個傳遞者。隻有外祖父和父親都是色盲時,女兒才是色盲。後天的原因,如腦損傷、醫藥中毒以及維生素缺乏等也會造成色盲。檢查色覺異常采用的是明度相同而色調不同的圖片,色覺正常的人能分辨出圖案,色覺異常者卻不能從背景中分辨出圖案來(圖3)。

圖3 色盲檢查圖案

圖3 色盲檢查圖案

解釋顏色視覺的理論主要有楊–亥的三色說和黑林的四色說。三色說認為,視網膜上有三種神經纖維,它們的興奮分別會產生紅、綠、藍的感覺。某一波長光的刺激會引起三種神經纖維各不相同的興奮,它們的綜合就是我們看到的顏色。如果三種神經纖維產生的興奮相同,就會引起白色的感覺。四色說認為有三對起拮抗作用的器官,即紅和綠、黃和藍、黑和白。各種顏色都能引起黑白感受器的活動,某種顏色除引起黑白機制的活動外,還會引起其他對抗機制的活動。如果對抗機制抵消瞭某種顏色的效應,我們就看不到它瞭,我們看到的是沒有抵消的顏色,或沒有抵消的顏色混合出來的顏色。神經生理學研究證明,在視網膜上確實有三種感色的錐體細胞,它們分別對紅、綠、藍比較敏感。不同波長的光會造成三種錐體細胞不同強度的反應,它們各自興奮的比例決定瞭我們看到的是什麼顏色。研究還發現,視網膜神經節和外側膝狀核中確實區分出瞭一種對白光反應和四種對顏色有拮抗作用的細胞。兩種學說都得到研究結果的支持,看來顏色視覺的機制在視網膜上是三色的,而在視覺傳導的通路上又是四色的。

推薦書目

荊其誠等. 色度學. 北京: 科學出版社, 1979.