包括汽輪機級的工作原理和整個汽輪機組的工作原理。汽輪機工作原理涉及蒸汽的流動、葉片上作用力的產生和損失的形成,以及使汽輪機適應外界負荷變化的方法。

級的工作原理 按照蒸汽所含能量在汽輪機級內轉換為機械功的方式,汽輪機的級可分為衝動級、反動級和速度級3種。

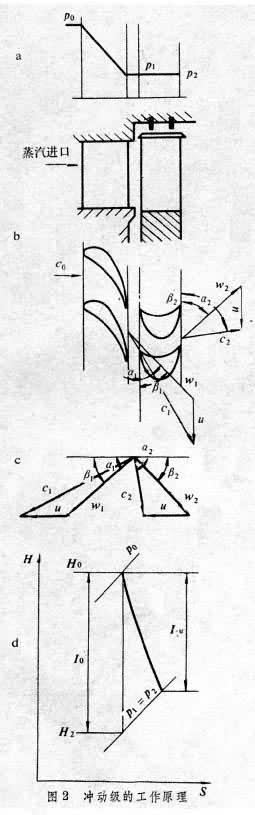

衝動級 圖2為衝動級的工作原理示意圖。。蒸汽在噴嘴中膨脹,壓力從進口的p0降到出口的p1(圖2a)。隨著噴嘴流道截面積的逐步減小(圖2b),蒸汽在噴嘴中的速度逐漸增加。蒸汽所含能量轉變為汽流的動能,流出噴嘴時絕對速度為c1,汽流角為α1。由於動葉的圓周速度為u,進入動葉的蒸汽相對速度為w1,汽流角為β1。蒸汽流過動葉時壓力沒有變化,即動葉出口的壓力p2等於進口的壓力p1。動葉出口的相對速度為w2,汽流角為β2,絕對速度為c2,汽流角為α2(圖2c)。汽流通過動葉時,方向發生變化,汽流的動量也發生變化,因而對動葉片產生作用力,推動轉子旋轉作功。沖動級動葉的葉型接近於左右對稱。在噴嘴和動葉的進、出口,汽流速度的大小和方向可按一定比例用矢量線段的大小和方向來表示,這些矢量線段構成所謂速度三角形。

在以焓H為縱坐標,以熵S為橫坐標的H-S圖上(圖2d),從噴嘴進口的蒸汽狀態點到級後靜壓p2作一等熵線。此線起點的焓值為H0,終點的焓值為H2,差值H0-H2=I0稱為等熵焓降。單位為千焦耳/千克。等熵焓降轉換為汽流動能之後,相應噴嘴出口的汽流理想速度

。但噴嘴中的流動存在損失,故出口實際汽流速度

c

1=

φc

1t,

φ稱為噴嘴速度系數,一般為0.96~0.98。同樣,由於流動損失,動葉出口汽流相對速度

w

2=

。但噴嘴中的流動存在損失,故出口實際汽流速度

c

1=

φc

1t,

φ稱為噴嘴速度系數,一般為0.96~0.98。同樣,由於流動損失,動葉出口汽流相對速度

w

2=

w

1,

w

1,

稱為動葉速度系數,一般為0.92~0.95。由於汽流速度和方向的改變,質量流量為1千克/秒的蒸汽流過動葉時產生的輪周力為

F

u=

c

1

cos

α

1+

c

2

cos

α

2牛頓,相應的功率稱為輪周功率

P

u,或用焓降

H

u表示:

P

u=

H

u=

F

u·

u=

u(

c

1

cos

α

1+

c

2

cos

α

2)。這樣,通過

H-

S圖和速度三角形圖就可完成蒸汽能量轉換為功的定量計算。

稱為動葉速度系數,一般為0.92~0.95。由於汽流速度和方向的改變,質量流量為1千克/秒的蒸汽流過動葉時產生的輪周力為

F

u=

c

1

cos

α

1+

c

2

cos

α

2牛頓,相應的功率稱為輪周功率

P

u,或用焓降

H

u表示:

P

u=

H

u=

F

u·

u=

u(

c

1

cos

α

1+

c

2

cos

α

2)。這樣,通過

H-

S圖和速度三角形圖就可完成蒸汽能量轉換為功的定量計算。

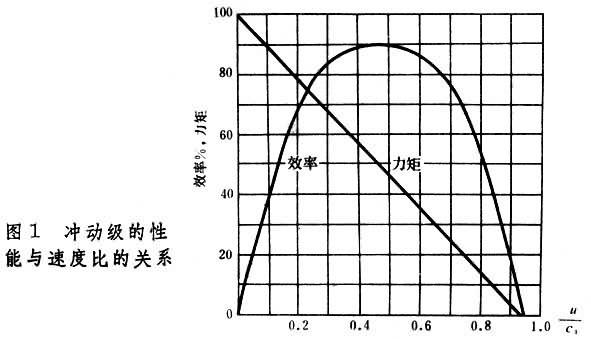

輪周能量轉換的效率可由Hu與I0之比表示,稱為輪周效率,它與葉片高度等有關,最高可達90%以上。動葉圓周速度u與噴嘴出口汽流速度c1之比稱為速度比,它對汽輪機級的輪周效率有決定性影響。當速度比為零時,蒸汽對主軸所產生的力矩最大,但因圓周速度為零,故級的功率為零,輪周效率也為零。當速度比接近1時,葉片運動速度與蒸汽流動速度相近,蒸汽作用在葉片上的力和對主軸的力矩都等於零,故級的功率和輪周效率也等於零。理論上在速度比為cosα1/2時,輪周效率和功率達到最大值(圖1)。此時,出口汽流所具有的剩餘動能(餘速損失)最小。

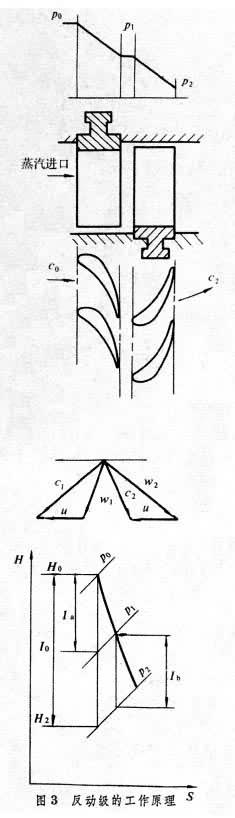

反動級 圖3為反動級的工作原理示意圖。與沖動級相比,反動級的特點是蒸汽在靜葉和動葉的流道中都發生膨脹,因而p0>p1>p2。在圖3d的H-S圖上表示的動葉等熵焓降為Hb,靜葉(噴嘴)的等熵焓降為Hu。Hb與I0之比稱為反動度

。反動級的反動度一般為50%。反動度的存在使蒸汽在動葉的流道中加速,流動性能有所改善。因此,現代沖動級中往往也帶有少量反動度(

。反動級的反動度一般為50%。反動度的存在使蒸汽在動葉的流道中加速,流動性能有所改善。因此,現代沖動級中往往也帶有少量反動度(

=0.05~0.10)。反動級的動葉與靜葉的型線基本相同(圖3b)。理論上,反動級的速度比

u/

c

1為

cos

α

1時輪周效率最高。在直徑和轉速相同的條件下,在理論最佳速度比時,一個反動級的等熵焓降為一個沖動級的一半。因此,在一臺條件相似汽輪機中,反動級的級數比沖動級的多。沖動級和反動級作為兩種基本的級型在各類汽輪機中得到廣泛的應用。

=0.05~0.10)。反動級的動葉與靜葉的型線基本相同(圖3b)。理論上,反動級的速度比

u/

c

1為

cos

α

1時輪周效率最高。在直徑和轉速相同的條件下,在理論最佳速度比時,一個反動級的等熵焓降為一個沖動級的一半。因此,在一臺條件相似汽輪機中,反動級的級數比沖動級的多。沖動級和反動級作為兩種基本的級型在各類汽輪機中得到廣泛的應用。

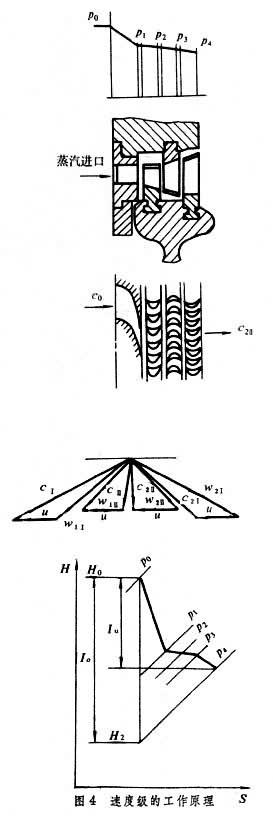

速度級 圖4為速度級的工作原理示意圖。速度級分幾次利用蒸汽在噴嘴中膨脹後的動能,一般有兩列動葉。理論上,雙列速度級的最佳速度比為cosα1/4,它的做功能力在相同條件下相當於3~4個沖動級或6~8個反動級。當蒸汽的等熵焓降大於一般的沖動級或反動級所能有效利用的限度而又不希望采用多級汽輪機時,采用一個速度級往往是最有利的方案。然而,速度級的輪周效率較低,一般不超過80%。速度級大多用於單級汽輪機或作為中、小型多級沖動式汽輪機和多級反動式汽輪機的第一級(調節級)。為瞭改善流動性能,現代速度級的各列動葉片和導向葉片也具有少量的反動度(圖4a)。

在有些速度級和沖動級中,隻在整個圓周的部分圓弧上裝有噴嘴,其餘部分圓弧處不通過蒸汽,這種級稱為部分進汽級。對於蒸汽流量較小的級,它能加大葉高,以減少損失。

級內損失 級內損失主要包括噴嘴(靜葉)流動損失、動葉流動損失和餘速損失3項。級內損失是使級的輪周效率小於1的原因。此外還有一系列附加損失,如輪盤摩擦損失、漏汽損失、濕汽損失和部分進汽損失等。這些附加損失的存在使汽輪機級的效率比輪周效率有所降低,這種效率稱為級的內效率。因為附加損失與速度比有關,級的實際最佳速度比略小於理論值。

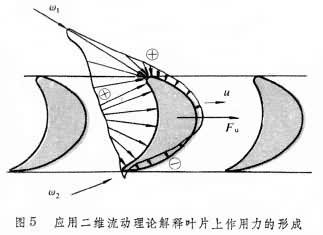

二維流動理論和三維流動理論 在汽輪機工作原理中,除認為汽流隻沿流線方向發生速度變化的一維流動理論外,還有二維和三維流動理論。二維理論認為,環繞葉片的汽流的速度不僅沿流線方向、而且沿垂直於流線的方向都是不均勻的。沿任一葉片的凸面汽流平均速度較高,平均壓力較低,而沿葉片凹面則情況相反,這樣汽流就對葉片形成一個由高壓側指向低壓側的作用力(圖5)。正是這種作用力才使轉子旋轉。

當葉片高度對平均直徑的比值較大時,隻應用二維流觀點進行分析是不夠的,因為不同葉高處的流動是不同的。現代汽輪機的低壓級的設計一般都應用三維流理論考慮汽流的3個速度分量,計算出的動、靜葉片的各截面型線沿葉高不斷地有所變化。動葉根部接近沖動式,上部接近反動式,這種葉片稱為扭葉片,它在大型機組上應用很廣。

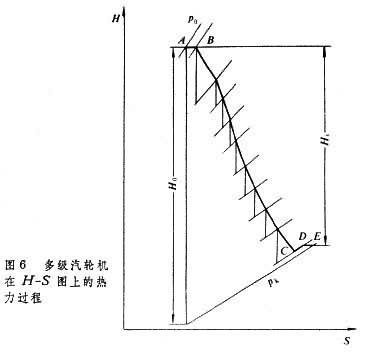

多級汽輪機原理 單級汽輪機所能有效利用的等熵焓降是不大的,為瞭利用較大的等熵焓降,必須采用多級汽輪機。在H-S圖上,多級汽輪機中蒸汽逐級膨脹的熱力過程如圖6中的線段ABCDE所示。與單級相比,它的特點是:①前一級的餘速損失在一定的條件下可以在下一級中得到利用;②各級等熵焓降之和大於整個汽輪機的等熵焓降H0,兩者的比值大於1。因此,多級汽輪機總的內效率大於各級平均內效率。在圖6中,AB段表示汽輪機的進汽過程,即蒸汽通過主汽閥和調節閥時的節流過程。BC段表示蒸汽通過1個雙列速度級和8個沖動級時的熱力過程。CD段表示末級餘速損失過程,C和D兩點之間的焓差表示餘速損失的大小。DE段表示從汽輪機末級出口到凝汽器進口的蒸汽節流過程。Hi表示整臺汽輪機的有效焓降,即單位流量蒸汽流過多級汽輪機時所作的功,當質量流量為qm時,則汽輪機的功率N=qmHi。

汽輪機進汽量的調節 為適應外界負荷變化,需要改變汽輪機的進氣量,調節進汽量的主要方法有節流調節、噴嘴調節、旁通調節和滑壓調節。

節流調節 依靠改變調節閥的開度來調節進汽量。當調節閥部分開啟時,汽輪機進汽過程的節流損失增加,這在圖6上表現為B點沿水平線向右移動,使汽輪機效率下降。節流調節的優點是汽輪機的構造簡單、制造成本低,缺點是低負荷時熱效率很差。

噴嘴調節 將調節級的噴嘴分為幾組,每組各由一隻調節閥控制,通過依次啟閉這些調節閥來調節進汽量。圖7a為1臺有4隻調節閥的汽輪機進汽室的橫剖面。當打開1隻或2隻閥時,汽輪機發出低於額定的功率。當3隻閥全開足時,所通過總汽量G0可以使汽輪機發出額定功率。當新汽參數降低或背壓升高時,4隻閥全開,以保證汽輪機仍能發出額定功率。圖7b為噴嘴調節的工作曲線。壓力線p1表示調節級後蒸汽壓力隨汽輪機流量(即功率)而變化的情況。pΙ、pⅡ、pⅢ和p

各曲線表示各調節閥由關閉到開足時各組噴嘴前的壓力隨進汽量而變化的情況。采用這種調節方式時,通常至多隻有最後開啟的一隻閥的節流較大。因此,這種方式在部分負荷時的節流損失比采用節流調節小得多。這種調節方式的缺點是當第一隻調節閥全開時,調節級前後的壓差很大,而且是部分進汽,這對調節級葉片的強度振動特性極為不利。

各曲線表示各調節閥由關閉到開足時各組噴嘴前的壓力隨進汽量而變化的情況。采用這種調節方式時,通常至多隻有最後開啟的一隻閥的節流較大。因此,這種方式在部分負荷時的節流損失比采用節流調節小得多。這種調節方式的缺點是當第一隻調節閥全開時,調節級前後的壓差很大,而且是部分進汽,這對調節級葉片的強度振動特性極為不利。

旁通調節 汽輪機在高負荷時,蒸汽繞過高壓級組,直接進入低壓級組,以通過較多的蒸汽。這種調節方式隻在船用汽輪機上仍有采用。

滑壓調節 保持汽輪機調節閥開度不變,依靠滑壓(改變鍋爐供汽壓力)來調節汽輪機的進汽量。這種調節方式的主要特點是調節級後的溫度變化極小,因而避免瞭在汽缸內產生較大熱應力的危險。另有采用滑壓與噴嘴混合調節的方式,即在滿負荷到半負荷之間采用噴嘴調節,而在半負荷以下依靠鍋爐滑壓來調節。