原子在受激輻射放大過程中發出的光。能發出鐳射的器件稱為雷射器。鐳射舊譯為“萊塞”(laser是英文light amplification by stimulated emission of radiation的縮寫)。受激輻射是:原子中的電子吸收外來能量後,從低能級E1躍遷到較高能級E2,此時,如以頻率滿足<hv=E2-E1(式中h為普朗克常數,v為光的頻率)的光子照射之,在此光子的激勵下,又會從較高能級E2躍遷回到低能級E1,同時,輻射出能量hv=E2-E1的光子,其頻率、相位、偏振和傳播方向與激勵光子是相同的。實現受激輻射的先決條件是選擇能形成粒子數反轉分佈狀態的工作物質。粒子數反轉分佈是指工作物質中處於高能級的原子數大於處於低能級的原子數。

發展概況 1958年,美國的C.H.湯斯、A.L.肖洛和稍後的蘇聯的Н.Γ.巴索夫、Α.Μ.普羅赫洛夫等都提出形成激光的基本原理性方案。1960年,美國的T.H.梅曼首先研制成功以紅寶石為工作物質的紅寶石固體激光器。此後各國又相繼制成氣體、液體、半導體和化學激光器。

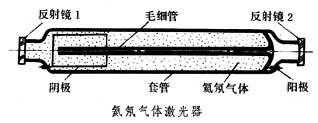

在精密測長中,常用的是氦氖氣體激光器(見圖),因為它的單色性好,且結構簡單,使用方便,外來能量以高壓電形式加入充有氦氖氣體的激光器中,產生氣體放電現象。此時,由於電子碰撞產生自發輻射並放出能量等於

E

2-

E

1的光子,此光子又激勵氦氖原子產生受激輻射,在一個光子激勵下得到另一個相同的光子。這兩個光子再引起其他原子產生受激輻射,如此鏈鎖繼續進行而產生光放大。在反射鏡1和2的表面上鍍有對波長為0.6328微米的光波反射率很高的多層介質膜。兩反射鏡間的距離設計為等於0.6328微米的整倍數,因此波長為0.6328微米的光波能在由反射鏡1、2和毛細管組成的諧振腔中來回振蕩放大。由於一端的反射鏡具有小部分透射性能,當諧振腔中的光子達到一定數量後,便透過反射鏡射出,即為激光。

在精密測長中,常用的是氦氖氣體激光器(見圖),因為它的單色性好,且結構簡單,使用方便,外來能量以高壓電形式加入充有氦氖氣體的激光器中,產生氣體放電現象。此時,由於電子碰撞產生自發輻射並放出能量等於

E

2-

E

1的光子,此光子又激勵氦氖原子產生受激輻射,在一個光子激勵下得到另一個相同的光子。這兩個光子再引起其他原子產生受激輻射,如此鏈鎖繼續進行而產生光放大。在反射鏡1和2的表面上鍍有對波長為0.6328微米的光波反射率很高的多層介質膜。兩反射鏡間的距離設計為等於0.6328微米的整倍數,因此波長為0.6328微米的光波能在由反射鏡1、2和毛細管組成的諧振腔中來回振蕩放大。由於一端的反射鏡具有小部分透射性能,當諧振腔中的光子達到一定數量後,便透過反射鏡射出,即為激光。

特性 激光的特性是亮度高、方向性和單色性好。①亮度高:激光的總能量不大,但能高度集中起來。脈沖激光器產生的激光亮度比太陽表面亮度高1010倍。②方向性好:光源的方向性是指光束發散角的大小。激光的光束基本上是沿著與反射鏡垂直的方向傳播的,它的立體發散角約為10-6球面度。激光的這一特性也決定瞭它具有良好的空間相幹性,相幹面積大。全息照相主要是利用激光空間相幹性好的特性實現的。③單色性好:單色性是指激光譜線寬度的范圍。激光是受激發射的光,加上諧振腔的選頻作用,所以譜線寬度很窄,可小於10-17米(10-7

)。它的幹涉長度可達幾萬米,因此也常說它具有良好的時間相幹性。

)。它的幹涉長度可達幾萬米,因此也常說它具有良好的時間相幹性。

應用 在機械制造中主要是利用激光單色性好和方向性好這兩個特性進行精密測長(見激光測長技術和激光幹涉儀),利用亮度高這個特性進行加工,例如利用激光束焊接、打孔和切割等(見激光加工、激光焊、激光切割)。