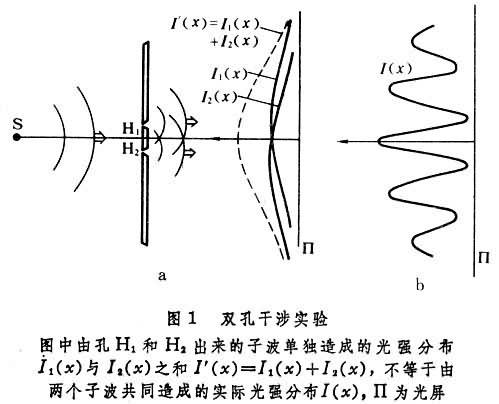

若幹個光波(成員波)相遇時產生的光強分佈不等於由各個成員波單獨造成的光強分佈之和,而出現明暗相間的現象。例如在楊氏雙孔幹涉(見楊氏幹涉實驗)中,由每一小孔H1或H2(圖1)出來的子波就是一個成員波,當孔甚小時,由孔H1出來的的成員波單獨造成的光強分佈 I1(x)在相當大的范圍內大致是均勻的;單由從孔H2出來的成員波造成的光強分佈I2(x)亦如此。二者之和

仍為大致均勻的分佈。而由兩個成員波共同造成的光強分佈

I(

x),則明暗隨位置

x的變化十分顯著,顯然不等於

I′(

x)。

仍為大致均勻的分佈。而由兩個成員波共同造成的光強分佈

I(

x),則明暗隨位置

x的變化十分顯著,顯然不等於

I′(

x)。

每個成員波單獨造成大致均勻的光強分佈,這相當於要求各成員波本身皆沒有明顯的衍射,因為衍射也會造成明暗相間的條紋(見光的衍射)。所以,當若幹成員波在空間某一區域相遇而發生幹涉時,應該是指在該區域中可以不考慮每個成員波的衍射。

應註意,前面所說的光強並不是光場強度(正比於振幅平方)的瞬時值,而是在某一段時間間隔Δt內光場強度的平均值或積分值;Δt的長短視檢測手段或裝置的性能而定。例如,人眼觀察時,Δt就是視覺暫留時間;用膠片拍攝時,Δt則為曝光時間。

幹涉現象通常表現為光強在空間作相當穩定的明暗相間條紋分佈;有時則表現為,當幹涉裝置的某一參量隨時間改變時,在某一固定點處接收到的光強按一定規律作強弱交替的變化。

光的幹涉現象的發現在歷史上對於由光的微粒說到光的波動說的演進起瞭不可磨滅的作用。1801年,T.楊提出瞭幹涉原理並首先做出瞭雙狹縫幹涉實驗,同時還對薄膜形成的彩色作瞭解釋。1811年,D.F.J.阿喇戈首先研究瞭偏振光的幹涉現象。現代,光的幹涉已經廣泛地用於精密計量、天文觀測、光彈性應力分析、光學精密加工中的自動控制等許多領域。

相幹條件 為使合成波場的光強分佈在一段時間間隔Δt內穩定,要求:①各成員波的頻率v(因而波長λ )相同;②任兩成員波的初位相之差在Δt內保持不變。條件②意味著,若幹個通常獨立發光的光源,即使它們發出相同頻率的光,這些光相遇時也不會出現幹涉現象。原因在於:通常光源發出的光是初位相作無規分佈的大量波列,每一波列持續的時間不超過10-9秒的數量級,就是說,每隔10-9秒左右,波的初位相就要作一次隨機的改變。而且,任何兩個獨立光源發出波列的初位相又是統計無關的。由此可以想象,當這些獨立光源發出的波相遇時,隻在極其短暫的時間內產生一幅確定的條紋圖樣,而每過10-9秒左右,就換成另一幅圖樣,迄今尚無任何檢測或記錄裝置能夠跟上如此急劇的變化,因而觀測到的乃是上述大量圖樣的平均效果,即均勻的光強分佈而非明暗相間的條紋。不過,近代特制的激光器已經做到發出的波列長達數十公裡,亦即波列持續時間為10-5秒的數量級。因此,可以說,若采用時間分辨本領Δt比10-5秒更短的檢測器(這樣的裝置是可以做到的),則兩個同頻率的獨立激光器發出的光波的幹涉,也是能夠觀察到的。另外,以雙波幹涉為例還要求:③兩波的振幅不得相差懸殊;④在疊加點兩波的偏振面須大體一致。

當條件③不滿足時,原則上雖然仍能產生幹涉條紋,但條紋之明暗區別甚微,幹涉現象很不明顯。條件④要求之所以必要是因為,當兩個光波的偏振面相互垂直時,無論二者有任何值的固定位相差,合成場的光強都是同一數值,不會表現出明暗交替(欲觀察明暗交替,須借助於偏振元件)。

以上四點即為通常所說的相幹條件。滿足這些條件的兩個或多個光源或光波,稱為相幹光源或相幹光波。

產生相幹光波的方法 由一般光源獲得一組相幹光波的辦法是,借助於一定的光學裝置(幹涉裝置)將一個光源發出的光波(源波)分為若幹個波。由於這些波來自同一源波,所以,當源波的初位相改變時,各成員波的初位相都隨之作相同的改變,從而它們之間的位相差保持不變。同時,各成員波的偏振方向亦與源波一致,因而在考察點它們的偏振方向也大體相同。一般的幹涉裝置又可使各成員波的振幅不太懸殊。於是,當光源發出單一頻率的光時,上述四個條件皆能滿足,從而出現幹涉現象。當光源發出許多頻率成分時,每一單頻成分(對應於一定的顏色)會產生相應的一組條紋,這些條紋交疊起來就呈現彩色條紋。

產生相幹光波的方法可分為兩種:分波面法和分振幅法。

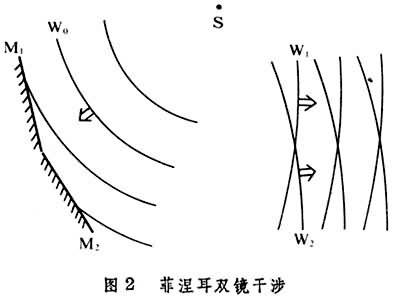

分波面幹涉 從同一源波面上分出若幹個面域,使它們繼續傳播而發生幹涉。楊氏幹涉實驗屬於這一類。在楊氏幹涉實驗中是從源波面上分取出兩個極小或極窄的面域。在大多數分波面幹涉裝置中,是將源波面分為大面積的幾個部分,菲涅耳雙鏡幹涉(圖2)即為一例。此裝置中,M1和M2是兩個平面反射鏡,二者接近於成180°角。由光源S發出的源波Wo,射在M1上的那部分反射成為波W1,射在M2上的那部分反射成分波W2;W1與W2發生幹涉。

分振幅幹涉 采用一塊光學媒質使入射波在其表面上發生反射和折射,然後令反射波和折射波在繼續傳播中相遇而發生幹涉。牛頓環是經典的分振幅幹涉。在牛頓環裝置中,透鏡與平板玻璃之間所夾的空氣層就是上述的媒質,源波(進入透鏡後)在空氣層的上表面發生反射和折射。反射波(經透鏡)傳入上方空氣中為一個成員波;折射波在空氣層下表面反射,然後(經透鏡)傳入上方空氣中為另一成員波,兩波發生幹涉。

幹涉可分為雙光波幹涉和多光波幹涉(又稱雙光束幹涉和分光束幹涉)。下文中的陸末-格爾克片則是一種分振幅的多波幹涉裝置。

雙光波幹涉 即兩個成員波的幹涉。楊氏雙孔和雙縫幹涉、菲涅耳雙鏡幹涉及牛頓環等屬於此類。雙光波幹涉形成的明暗條紋都不是細銳的,而是光強分佈作正弦式的變化,這就是雙光波幹涉的特征。多光波幹涉則可形成細銳的條紋。

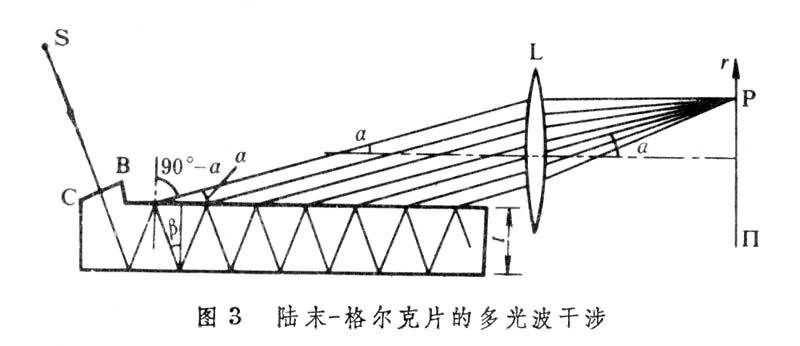

多光波幹涉 即多於兩個成員波的幹涉。陸末-格爾克片幹涉(圖3)屬於此類。圖中A為平行平板玻璃,一端開有傾斜的入射窗BC。從S發出的源波經BC進入玻璃片後在其上、下表面間多次反射。每次在上表面反射時,皆同時有一波折射入空氣中。所有各次折射入空氣中的波就是從同一源波按分振幅方式造成的一組成員波。在透鏡L的焦平面Π上觀測幹涉條紋。相鄰兩波在P點的位相差為

式中λ 為光波在真空中的波長,n為玻璃的折射率,t為玻璃片厚度,β 為玻璃片內的光程輔助線與表面法線的夾角。在接收面光強分佈的條紋十分細銳,這是多光波幹涉的特征。

偏振光的幹涉 在以上所舉的幹涉中,各成員波在考察點處可認為偏振方向大體一致。當參與幹涉的兩個成員波的偏振面夾有一定角(例如 90°)時,如何產生幹涉見偏振光的幹涉。

幹涉條紋 在各種幹涉條紋中,等傾幹涉條紋和等厚幹涉條紋是比較典型的兩種。以上假定光源發出的是單色光(或者用濾光片從光源所發的許多波長的光中取出某一單色光)。當光源發出的許多波長的光皆發生幹涉時,會形成彩色幹涉條紋(見白光條紋)。

應用 根據光的幹涉原理可以進行長度的精密計量。例如用邁克耳孫幹涉儀校準塊規的長度。其方法如下,用單色性很好的激光束(波長為 λ)作為光源,並在邁克耳孫幹涉儀的可動鏡臂上裝有精密的觸頭,先使觸頭接觸塊規的一端,然後撤去塊規,令可動鏡移動。這時,每移動λ/2,兩臂中光路的光程差就增加λ,從而置於幹涉視場中心的檢測器就輸出一次強弱變化,使記數器的數字增加 1。直到觸頭接觸基面(塊規的另一端面原來放在基面上)為止。若記數器總共增加的數為n,則測得塊規的長度為

精密的裝置可以把n精確到±0.1以下,於是測量長度的誤差不超過±λ/20。

利用幹涉現象還可以檢測加工過程中工件表面的幾何形狀與設計要求之間的微小差異。例如要加工一個平面,則可首先用精密工藝制造一個精度很高的平面玻璃板(樣板)。使樣板的平面與待測件的表面接觸,於是此二表面間形成一層空氣薄膜。若待測表面確是很好的平面,則空氣膜到處等厚或者是規則的楔形。當光照射時,薄膜形成的幹涉光強呈一片均勻或是平行、等間隔的直條紋。如果待測表面在某些局域偏離瞭平面,則此處的幹涉光強與別處不同或者幹涉條紋在該處呈現彎曲。從條紋變異的情況可以推知待測表面偏離平面的情況。偏離量為波長的若幹分之一是很容易觀察得到的。

參考書目

M.玻恩、E.沃耳夫著,楊葭蓀等譯校:《光學原理》,上冊;黃樂天等譯校:《光學原理》,下冊,科學出版社,北京,1978,1981。(M.Born and E. Wolf, Principles of Optics,5th ed., Pergamon Press, Oxford, 1975.)

F. A. Jenkins and H. E. White,Fundamentals of Optics,4th ed., McGraw-Hill, Kogakusha, 1976.