研究宇宙空間環境條件下,神經功能及其演化的學科,是空間生命科學的一個分支。

地球生物都生存和活動於地球表面環境,特別是在重力場的作用下,對重力作用產生積極反應是生物體的一個顯著特徵。生物為瞭生存和活動,每時每刻都需要克服地球重力,這就導致生物體能量代謝增強和特殊神經感覺控制功能的不斷發展。在空間失重條件下,與對抗重力有關的機能系統,受到顯著影響,出現失調現象。

重力環境和神經功能變化 空間環境,特別是失重環境,引起神經功能變化,主要表現為如下3方面:

感覺、運動和定向的變化 在失重環境中,生物同對抗地球重力作用有關的前庭感覺、視覺、本體感覺等功能及其相互作用均有顯著改變。在正常情況下,人耳前庭器官中,半規管能正確傳感頭部角加速度,耳石能檢驗出線加速度和頭部的位置。在失重條件下,它們能正確感受角加速度和線加速度,但不能確定頭部的定向。因此,當頭部或身體運動時,不能從耳石或本體感受器接收到相應的位置變化信息,造成與視覺的沖突。“宇宙”782號和“宇宙”936號衛星的試驗表明,在長期失重條件下,前庭感受器基本功能無變化,但姿勢和某些運動反應有本質改變。“天空實驗室”利用轉椅對航天員進行旋轉試驗,也得到相似結果。

人在失重狀態時肌肉運動和協調功能也發生顯著改變。由於地心引力的消失,抗地心引力肌群的活動大為減弱,肌肉間的協調活動發生變化。大量肌肉尤其是無數運動單位的協調工作需要有復合的神經結構來進行協調控制。在地球上,神經肌肉協調系統建立有牢固的控制協調程序,進入失重狀態後,原有的協調控制程序不能正常運轉,引起控制協調的紊亂。“禮炮”4號、5號測量人體重心,發現有大幅度波動,垂直姿勢控制能力下降。當對失重環境適應後,建立起新的控制協調程序,才能恢復肌肉控制系統的正常活動。

感覺異常和運動功能的顯著失調,造成空間定向能力下降。在失重環境中,人產生飄浮、跌落、轉動和無支持狀態等感覺。失重初期,可產生視幻覺、眼動減少、眼震顫不對稱,運動的速度和精度下降,肌肉的精確工作能力下降;體力活動效率,包括身體運動、姿勢協調和手控工作效率都受到影響。最終發展成空間病,出現較嚴重的植物性反應,如頭暈、胃不適、惡心、嘔吐等。尤其在可以自由運動的飛船中,入軌幾分鐘後至幾小時內就會發生空間病癥狀,3~6天內逐漸緩和,但返回地面後又可有腦暈發生。

神經行為變化 在宇宙空間環境條件下,存在廣泛的一般性神經行為變化,在不同程度上影響航天員工作效率。

人的操作記憶能力在宇宙空間環境條件下有所下降。航天員的操作記憶能力,經5天地面訓練後可達到相對穩定水平,飛行開始階段記憶效率顯著下降,以後逐漸回升,但達不到飛行前的水平。

情緒應激是空間飛行條件下的一個重要因素。在飛行關鍵階段,如起飛、返回、出艙活動、交會對接、從一艘飛船過渡到另一艘飛船,尤其出現緊急事故,如自控失靈、通信中斷、系統故障等,都使情緒緊張增加,即使在正常飛行和科學試驗任務中,由於工作繁重,時間緊迫,也都有一定的情緒負荷。

睡眠的周期,在航天條件下也比較特殊。近地軌道(200~800公裡高度)的載人飛船每90~140分鐘繞地球一圈,向著太陽(白晝)和背著太陽(黑夜)的時間比地球上的白晝、黑夜時間大為縮短,加上光環境和重力環境同地面大不相同,有可能影響人的睡眠習慣。從“天空實驗室”返回地面的航天員,有睡眠失調現象。而“阿波羅”15號的睡眠研究,表明有明顯的適應過程存在。

神經化學變化 空間失重條件下,生物體有一系列生化改變。介質水平、離子分佈、內分泌等變化廣泛發生。在中樞神經系統中也有深刻反映。“宇宙”782號生物衛星的測量表明,大白鼠小腦浦肯野氏細胞中的核糖核酸含量下降20%,同時在額葉皮層勻漿中硫氫基含量下降26%,非特異性膽堿脂酶含量下降30%,乙酰膽堿脂酶含量下降33%。在“宇宙”605號試驗中也觀察到小腦普金野氏細胞中核酸濃度下降11%,運動神經元中蛋白質濃度下降13%。同時在下丘腦視上核中核酸濃度下降18%,神經元中蛋白質濃度下降15%。在下丘腦中,還觀察到分泌細胞活動加強,視上核充血,細胞及其核容積增大,細胞漿中分泌顆粒呈彌散性分佈。與此同時,視上核充血,軸突中和腦垂體後葉末梢中神經分泌物的含量減少。在再適應過程中,下丘腦視上核中核糖核酸濃度繼續保持在低於正常水平,但蛋白質含量顯著回升。

從這些資料分析,空間失重條件下神經化學變化主要涉及兩個機能系統:

① 神經和肌肉控制系統 包括脊髓、小腦中的核糖核酸和蛋白質變化,額葉運動控制區等神經結構中的生化改變。它們可能是在失重條件下,抗地心引力肌群功能變化,運動協調功能改組,以適應失重環境的一種反映。

② 下丘腦和腦垂體系統 下丘腦神經分泌細胞活動增強,引起腦垂體活動改變,進而影響其他內分泌腺活動和各內臟器官功能。一般認為,它是失重條件下的一種非特異性應激反應,但也可能是重力場對神經細胞的直接效應。

空間神經適應 失重條件下的神經功能變化,反映瞭在地球重力場中長期演化起來的神經功能對空間新環境的一種重新適應過程。當這種適應過程發生困難時,就出現一系列不適應癥狀。所謂空間適應綜合癥(空間運動病)就是它的突出表現之一。空間適應綜合癥嚴重影響航天員的空間活動效率。以航天飛機為例,總飛行時間為7~8天,卻有1/3以上的航天員出現為期3天以上的空間適應綜合癥。所以,深入研究空間神經適應機制,是有實際意義的。

20多年來,研究者們對空間神經適應這一重大課題認識不足。他們從空間運動病現象出發,把註意力放在前庭器官上,雖然做瞭大量試驗,但解決的希望甚微。實際上,空間適應的機制要遠為復雜和深刻得多。它反映瞭神經適應和演化的一個根本問題:舊的神經系統是如何適應新環境的?舊的神經活動模式如何由新的模式來代替?從地球表面重力環境進入空間失重環境必然引起腦內各個子系統功能的重新組合和質的變化。近年來,一些學者提出“感覺沖突”、“神經失匹配”和“內模型改組”等假說;在空間實驗室也開始進行以調整整體功能為主的試驗,例如用反饋訓練方法(類似中國氣功)克服空間病。這些都標志著空間神經適應機理的研究已進入新的階段。

空間輻射對神經元的損傷 失重和宇宙輻射有復合效應。從“阿波羅”11號開始的歷次載人飛行,包括“天空實驗室”試驗中,航天員都感覺到一種奇特的視覺現象──空間“閃光”。這種“閃光”出現的頻率為每分鐘3次左右。它較易出現在有利於眼睛暗適應的條件下,如閉眼、飛船艙內黑暗等。主觀感受到“閃光”具有不同的軌跡或圖形,有星狀、雲狀、線條狀等。

空間“閃光”現象被發現後,受到生命科學傢的重視。認為“閃光”現象與宇宙輻射有一定關系,它是宇宙線中的重粒子作用於神經元,首先是作用於視網膜神經組織所產生的結果。這種看法已為試驗所證明。例如在“阿波羅-聯盟”號聯合飛行中,航天員經暗適應17分鐘後,即出現每分鐘3次的空間“閃光”,當飛船接近南大西洋異常輻射帶時(質子流增加1000倍),“閃光”增加到每分鐘9次。“天空實驗室”4號試驗也表明,暗適應後10分鐘以上出現空間“閃光”,通過大西洋異常輻射帶時,出現每分鐘5~10次強閃光。

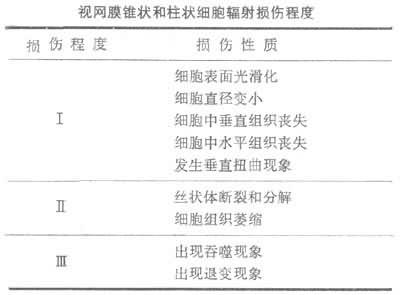

在地面模擬實驗中,對輻射作用後的視網膜和腦組織切片進行瞭觀察,發現在這些組織中有確定的細胞損傷出現。按損傷性質可分為3種損傷程度,如表所示。

視網膜錐狀和柱狀細胞輻射損傷程度

視網膜是大腦神經組織的特殊延伸部分,通常將視網膜功能看作是腦功能的簡單模型。在視網膜上出現的輻射損傷現象,可以提示腦組織在宇宙輻射環境中可能受到的損害。例如,高能氖粒子束1000拉德和100拉德照射後的12小時和24小時,某些神經膠質細胞壞死,照射後幾周內某些神經元壞死,並出現高色素的、漲大的、形態異常的神經膠質細胞。

目前正在估計長期航天中宇宙輻射造成神經元損傷的後果。根據重粒子生物作用的特點,一個重粒子就足以引起神經元損傷,部分神經元損傷尚不足以導致腦功能的嚴重破壞,但是,對一些神經元數目較少的,功能上高度分化的腦內小神經核來說,宇宙線重粒子的損傷作用是不能忽視的。這在長期航天中,應作為一個重要的研究課題。

關於地外文明的研究 空間神經生物學研究的重大理論課題之一。地外文明指地球以外天體上的高級智慧生物的文明。任何天體上如果有高級智慧生物存在,他們都必須具有高度發達的神經功能和大腦。空間神經生物學需要回答的問題是:大腦演化和空間環境有什麼關系?什麼樣的星球環境可以導致出現高度發達的神經功能?是否有比地球人更高級的腦功能出現?

考察地球上大腦演化的規律,可以對地外天體上大腦演化的可能性作出某些理論上的推測。例如:

① 大腦高級功能的演化,必須有一個最佳重力場。過大的重力場超過瞭大腦主動適應能力的限度;過小的重力場不足以推動神經系統的積極發展。

② 隻要存在這樣的最佳重力場,配合其他環境因素,生物體就有可能在主動對抗星球引力的過程中,不斷發展其神經大腦功能,最後導致額葉化和智慧的出現。

③ 大腦演化的速度,受星球條件的制約。地球上大腦演化經歷頭部化、皮層化、側腦化、額葉化等一系列突變。它需要在別的星球上也出現一系列有利於這種突變的環境條件。不同天體上文明演化的速度取決於這些環境條件,而不能機械地用地球上大腦演化的時間來直接推算。

④ 在地外文明中,有可能出現新的腦功能,這將是空間神經生物學研究最為動人的課題。

參考書目

Mei Lei etal,The Gravitational Field and BrainFunction,Advance Space Reviews,Vol.3,No.9,pp.171~177,1983.

梅磊:空間腦科學研究,《空間科學學報》,第4卷,第4期,第314~330頁,1984。