動物界最大的1門。節肢動物體軀有幾丁質的外骨骼,由1列體節構成,每節有1對分節的附肢,以裂體腔法形成體腔,器官系統發達。全世界約有100萬餘種,估計還有約1/4的種類有待發現。身體大小從體長不到0.1毫米的寄生蠕形蟎到兩螯左右展開時寬達4米的巨螯蟹,這種蟹的頭胸甲長可達45釐米。而水生的化石板足鱟類翼肢鱟體長幾乎達3米。

節肢動物棲息在從海洋的最深處(甲殼動物和海蛛)到珠穆朗瑪峰海拔6700米高處(蜘蛛),從北冰洋到南極極洲(彈尾蟲),有些種類還寄生在其他動物的體外或體內。

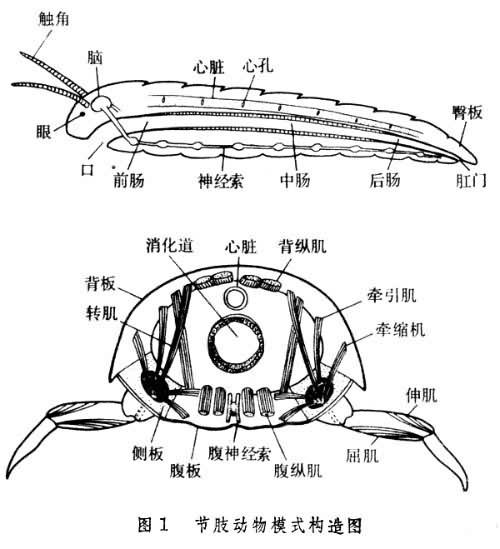

體型和分節 一般均為兩側對稱。身體是異律分節,即身體的若幹體節分別組成不同的部分,如分頭、胸、腹3部,或頭部與胸部愈合為頭胸部,或胸部與腹部愈合為軀幹部,也有頭、胸、腹3部分整個愈合在一起的。體節可能消失。各部機能不同。如頭部司感覺和攝食,胸部司運動,腹部司代謝等。除身體分節外,附肢也分節(圖1)。附肢有雙枝型和單枝型兩類。各部分的附肢在結構和功能上有分化,分別用於攝食、禦敵、行走和遊泳。水棲種類的頭部附肢甚至軀幹部的附肢有能從水中濾取食物的功能。附肢也能起攻擊、防衛或輔助交配的作用,有的可通過附肢表面交換空氣。有的附肢分化為很特異的結構,如蠍的櫛狀板和蜘蛛的紡器。有的附肢已經退化或消失。

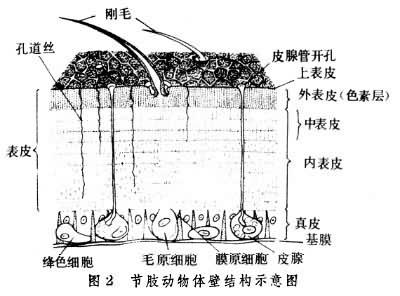

外骨骼和肌肉 節肢動物的重要特征是體外覆蓋著幾丁質的外骨骼,又稱表皮或角質層。外骨骼分成不同的骨片,在相鄰體節之間的關節膜上,角質層非常薄,易於屈折活動。每體節的角質層基本上分成4塊:1塊背板、1 塊腹板和兩塊側板。通常由於次生性的合並或分割而有不同的變化。附肢的管狀外骨骼在各分節之間也有關節膜相連,關節也可活動。多數節肢動物體節間的關節膜折疊在前一個體節外骨骼後緣的下方。某些節肢動物有脊椎動物球窩式的關節。外骨骼有時向體內突出形成內突,作為肌肉的附著點;或內部組織骨化成遊離的骨片,供體內肌肉附著,外骨骼由其下方的一層上皮細胞(稱上皮或下皮)所分泌。外骨骼可分3層,自內向外依次為:內表皮、外表皮和上表皮。內表皮緊接上皮,是外骨骼中最厚的一層,主要成分是蛋白質和幾丁質的復合體,無色而柔軟,具有延伸性和曲折性。外表皮位於內表皮的外側。較薄,在主要成分蛋白質和多糖幾丁質中沉淀有鈣鹽,或富含骨蛋白,是外骨骼中最堅硬的部分,一般在節間膜和其他膜質區,由於此層不發達,因而顯得柔韌。上表皮位於最外層,薄,通常含有蠟質。有的節肢動物外骨骼薄,且無含蠟的上表皮,使水和空氣可以透入。角質層一般有纖細的孔道,使角質層下方的腺體的分泌物可以通出。角質層不完全局限於體的外表面。胚胎時期外胚層內陷部分的上皮亦能分泌角質層,因而象前腸、後腸、氣管、書肺以至生殖器的一部分,內面襯有角質層,蛻皮時也要脫去。上皮層向內分泌形成基膜,基膜是一層無定形的顆粒層。肌肉呈束狀,由肌纖維組成,兩端無肌腱,著生在外骨骼的內壁或內部突起上(圖2)。

生長 無生命的角質層不能象脊椎動物骨骼那樣生長,所以在生長過程中要定期蛻皮。蛻皮前,上皮與外骨骼分離,分泌形成一層新的上表皮。上皮再分泌幾丁質酶和蛋白酶,通過新的上表皮把舊皮中的內表皮腐蝕掉。接著上皮層再分泌新的外表皮和內表皮。此時動物體外包著新舊兩層皮。舊皮沿著預定的某些線裂開,身體蛻出,前後兩次蛻皮之間的階段叫做齡期。甲殼動物一生中連續蛻皮多次,性成熟交配繁殖後還能再次蛻皮。

循環系統 血液循環為開管式,心臟位於背部,驅出血液到主要動脈,然後到浸泡組織和器官的血腔內。血液經圍心腔從成對的心孔流回心臟。血液流入時心孔張開,心臟收縮壓血入動脈時心孔關閉。

消化系統 前腸和後腸較長,均由外胚層發育而來,內部襯有幾丁質。中腸來源於內胚層。前腸主要攝食、研磨和貯藏食物,根據食物和取食方式的不同,前腸各部分有不同的演變。中腸是產生酶以及消化、吸收的場所,有的種類酶進入前腸而在前腸即開始消化食物,有的則到體外,先行體外消化。中腸因常有盲囊突出物或大的消化腺以增大表面面積。後腸吸收水分,形成糞便。

呼吸系統和排泄系統 水生種類的呼吸器官為鰓或書鰓,陸生的為氣管或書肺或兩者兼有。這些呼吸器官都是體壁的衍生物。具氣管的節肢動物,其氣管的分支可終於組織細胞,因而無需血液傳送氣體。節肢動物各綱的氣管結構不同,在向陸地生活適應過程中各有獨立的演化。簡單的節肢動物無氣管,靠體表交換氣體。排泄器官可分為兩種類型:一是與後腎管同源特化而成的腺體結構,收集代謝廢物,經管道開口於附肢基部,如甲殼類的綠腺,鱟的基書器官,分別開口於第2觸角和步足的基部;二是從中腸或後腸演化而成的馬氏管,開口於中、後腸交界處,收集血腔中的廢物,進入後腸。這樣既排出廢物,又回收水分,減少瞭水分的喪失。

神經系統和器官 與環節動物相似,為集中型鏈狀神經系統。頭部、胸部和腹部末端的神經節較發達。腦增大,這與它具有發達的感官和復雜的行為有關聯。腦分前腦、中腦和後腦3部分。前腦發出神經到眼,調節光感受和運動,可能是復雜行為的起點。中腦發出觸角神經(在甲殼動物為第1觸角)。螯肢動物亞門(蠍、蜘蛛、蟎)無觸角,中腦相應地消失。後腦發出神經到下唇、消化道、螯肢(螯肢動物亞門)和第2觸角(甲殼動物亞門)。腦通過食道兩旁的圍食道神經與食道下神經節相連。節肢動物有調節發育和代謝的內分泌系統,如昆蟲的腦和腹神經索的各神經節內有神經分泌細胞,能分泌一種促激素。可激活其他內分泌腺(心側體、咽側體和前胸腺等)分泌激素,以控制蛻皮和變態。

感官的類型和復雜程度超過任何其他無脊椎動物,有觸覺、味覺、嗅覺、聽覺、平衡和視覺等感覺器官。由於有發達的感覺和神經系,所以某些種類有巨大的傳遞信息的能力。眼有單眼和復眼兩種。復眼由個眼組成,能感知外界物體的運動和形狀,能適應光線強弱和辨別顏色。觸覺靠觸角上或體上的剛毛、味覺靠唇上的剛毛和水生種類附肢或體表的剛毛以感受外界的刺激。平衡器能感知重力的變化。跗節器可能有嗅覺,琴形器可能有嗅覺或聽覺的功能。

生殖和發育 除蔓足類和寄生等足類等少數甲殼動物外,多數節肢動物雌雄異體。個別附肢變化為交配器官。陸生種類常行體內受精,而水生種類有很多為體外受精。生殖方式多樣,一般是卵生,也有卵胎生;除兩性生殖外,還有孤雌生殖、幼體生殖和多胚生殖等形式。許多節肢動物生殖量大,卵黃較少,受精卵很快孵化成幼體。有的卵含卵黃多,有很好的卵殼保護或受母體保護、孵出時體型與成體相似。世代間隔在某些昆蟲和小型甲殼動物不到3天,所以一對兩性生殖的雌體或一個孤雌生殖的雌體在幾周內可產數百萬個後代,相反,某些大型冷水蝦蟹類4歲或更多年才成熟,隔一年產卵1次。

分類 現生的節肢動物,除已滅絕的三葉動物亞門外,傳統上根據有無觸角而分成2個亞門。無觸角的叫有螯動物亞門,因第1對口後附肢是取食用的螯肢而得名,包括鱟、蠍、蜘蛛、蜱蟎等;有觸角的叫有顎動物亞門,其第1對口後附肢是大顎,包括昆蟲綱、甲殼動物,蜈蚣和馬陸等。但現在大多數動物學傢認為有顎動物亞門是人為的組合,所包括的類群之間並無親緣關系。因此,節肢動物門應該分成4個亞門:已滅絕的三葉動物亞門、現存的螯肢動物亞門、甲殼動物亞門和單枝動物亞門。三葉動物亞門表現出最原始的特征,均生活在海洋中。除觸角外,其餘各體節均有雙枝型附肢。螯肢動物亞門的肢口綱和蛛形綱頭部的附肢。書鰓和書肺為同源,說明兩綱比較接近。甲殼動物亞門過去作為一個綱即甲殼綱,因有大顎而被認為可能與多足綱、昆蟲綱同源,但甲殼動物具2對觸角且有其他各門所沒有的無節幼體期,應為單獨起源。單枝動物亞門與上述起源於海洋的亞門不同,似乎由陸地上演化而來,有觸角和大顎,附肢基本上為單枝型,因而得名。

節肢動物門的4亞門19綱如下:

三葉動物亞門(Subphylum Trilobitomorpha)

三葉蟲綱(Trilobita)

螯肢動物亞門(Subphylum Chelicerata)

肢口綱(Merostomata)

蛛形綱(Arachnida)

海蛛綱(Pycnogonida)

甲殼動物亞門(Subphylum Crustacea)

頭蝦綱(Cephalocarida)

鰓足綱(Branchiopoda)

槳足綱(Remipedia)

介形綱(Ostracoda)

須蝦綱(Mystacocarida)

微蝦綱(Tantulocarida)

橈足綱(Copepoda)

鰓尾綱(Branchiura)

蔓足綱(Cirripedia)

軟甲綱(Malacostraca)

單枝動物亞門(Subphylum Uniramia)

昆蟲綱(Insecta)

倍足綱(Diplopoda)

唇足綱(Chilopoda)

燭簺綱(Pauropoda)

綜合綱(Symphyla)

參考書目

華中師范學院等:《動物學》(上冊),高等教育出版社,北京,1983。

R.D.Barnes,The Crustaceans,in:Invertebrate Zoo logy,Saunders College,Philadelphia,1980.