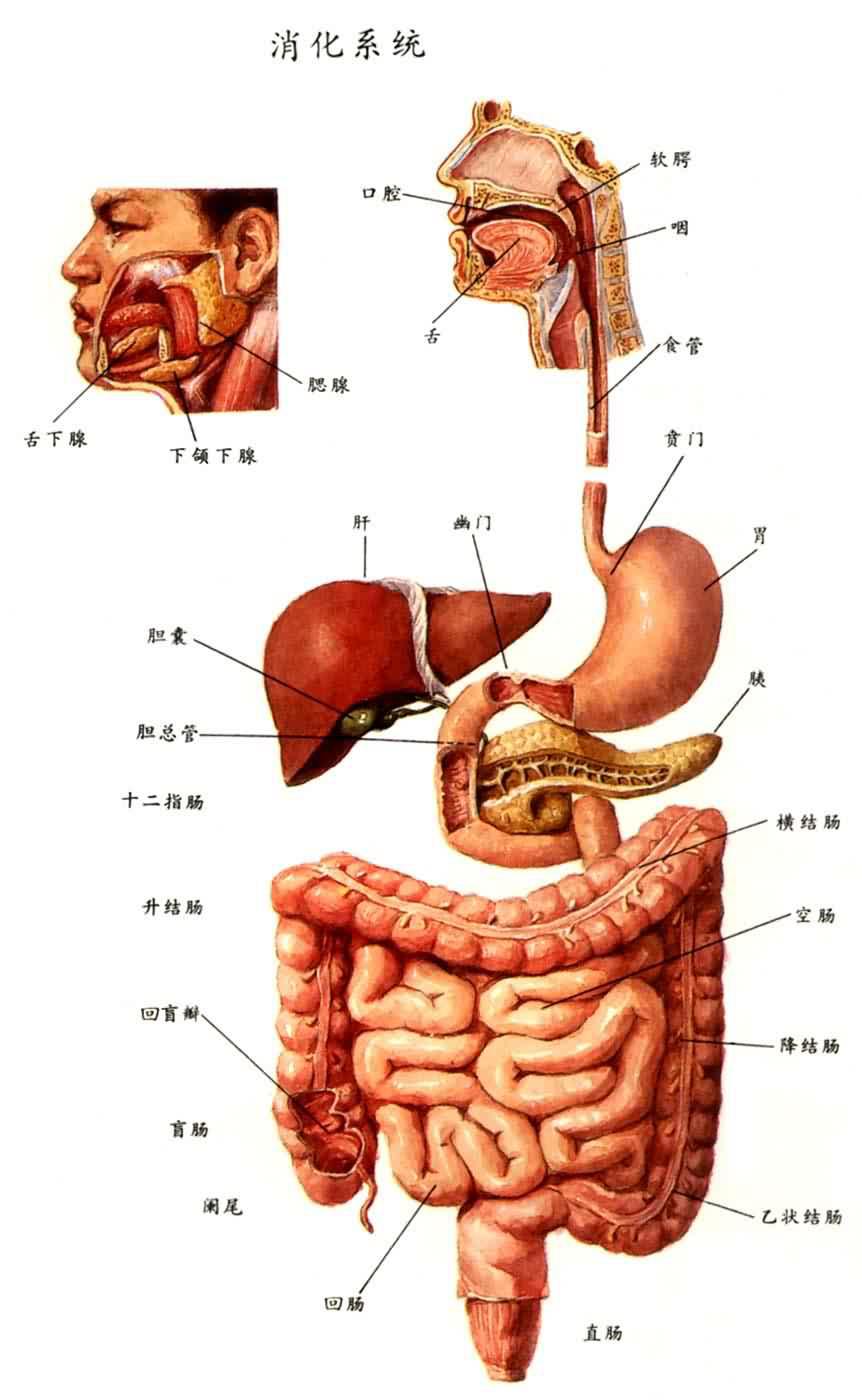

將食物轉變為可供吸收和同化的化學物質的一組器官。有消化管和消化腺兩大部分。消化管包括口、咽、食管、胃、小腸、大腸和肛門,消化腺則包括涎腺、肝、胰和消化管壁內的許多小腺,其主要功能是分泌消化液。

消化系統是營養物質進入人體內的管道。消化過程主要在小腸進行。各種消化產物以及維生素、礦物質和水均通過腸粘膜進入淋巴和血液(吸收),供全身組織利用。未被利用和無營養價值的殘渣則成為糞便被排出體外。因此,消化系統是保證人體新陳代謝正常常進行的一個重要系統。此外,它還有清除體內有毒物質的作用,參與機體的免疫機制,以及分泌多種激素和肽類參與本系統和全身生理功能的調節。

口 消化道的起始部分。食物入口,在唇、舌的協助下經牙咬切、撕扯、碾壓和研磨等機械性加工。口中的唾液腺(包括3對主要的腺體,即腮腺、頜下腺和舌下腺以及無數分佈於唇、頰、腭粘膜下的小腺)可分泌漿液和粘液,一方面潤滑食物利於吞咽,另一方面唾液中含α-淀粉酶,可水解淀粉分子中的1,4α鍵,生成α-極限糊精、麥芽丙糖和麥芽糖(見口腔)。

咽 位於鼻、口和喉的後方。其主要功能是借助吞咽動作將食團自口腔向下運送到食管。

食管 連接咽和胃的肌性管道,全長23~25cm。它有三處狹窄(起始處環狀軟骨部位、主動脈弓處、穿過橫膈處),是外傷、穿孔和食管癌的好發部位。食管的主要功能是將食團輸送到胃進行消化。食管下端在解剖上無明確的括約肌,但有一個范圍狹窄(1~3cm)的高壓帶,通常稱之為下食管括約肌,起著生理性括約肌的作用,防止瞭胃食管反流。

胃 消化管最膨大的部分,正常容積為1~2L。入口處是賁門,出口處是幽門。胃可分為五部分:①賁門部──鄰近賁門口部分;②胃底──位於賁門以上部分;③胃體──角切跡近端部位;④胃竇──-角切跡遠端部分;⑤幽門管──胃竇的遠端部分,終止於幽門口。賁門部粘膜的腺體為賁門腺,胃底和胃體粘膜的腺體為胃底腺,胃竇和幽門管粘膜的腺體是幽門腺。

胃有許多功能。胃的肌肉系統具有顯著的擴張性,能容納較多的食物,因此機體無需過頻進餐。胃竇的強大收縮可以攪拌、混合和粉碎食物。這種對食物的物理性加工與胃液的化學性消化同等重要。胃還以最適於小腸消化和吸收的速度,逐漸小量地把食糜排入小腸。胃也分泌一系列物質進入胃腔,包括許多離子(主要是氫、氯化物、鈉和鉀)、水、內因子、胃蛋白酶原和粘液。

鹽酸是由胃底腺的壁細胞(泌酸細胞)分泌,胃蛋白酶原主要由胃底腺的主細胞分泌,少量由頸細胞,甚至十二指腸的佈倫納氏腺分泌。在酸的存在下,胃蛋白酶原轉變為具有酶活性的胃蛋白酶。胃蛋白酶可將蛋白質水解成多肽。胃蛋白酶原又根據免疫化學性質的不同分成胃蛋白酶原Ⅰ和Ⅱ兩組。鹽酸和胃蛋白酶的分泌雖然和蛋白質的消化有關,然而全胃切除術後並不會導致蛋白質吸收不良,這是因為胰腺還分泌許多強大的蛋白水解酶。酸和胃蛋白酶最重要的消化作用似為將鐵從食物中的有機鐵化合物中分離出來。胃酸除有消化功能外,還在保持小腸(正常時處於無菌狀態)免遭細菌污染上起重要作用。一旦去除這個抗菌屏障,如在胃酸缺乏或胃酸被抗酸藥中和時,常易發生胃腸炎,甚至發生由於慢性小腸細菌感染而導致的吸收不良狀態。

內因子是由壁細胞分泌到胃液的一種蛋白質,可與維生素B12結合。內因子—維生素B12復合物被攜帶至回腸末端並附著於粘膜的特異性受體,而後維生素B12以主動性轉運方式被吸收。在缺乏內因子分泌的情況下,如嚴重萎縮性胃炎或全胃切除術後,維生素B12不能被吸收,當肝內貯存的B12(正常可供數年之用)耗竭以後便產生惡性貧血。

胃粘液系由賁門腺、幽門腺、胃底腺的頸粘液細胞和整個胃粘膜的表面上皮細胞分泌。粘液緊密地附著於粘膜上皮的表面,使粘膜上皮免遭機械損傷,令破壞性化學物質不能通過,並可中和胃酸,使胃蛋白酶滅活,從而起保護胃粘膜的作用。

分泌入胃腔的物質還有免疫球蛋白A(固有層內的漿細胞分泌)和各種血型物質。血型物質是粘蛋白質,約有80%的健康人分泌此物質。不分泌血型物質的人易患十二指腸潰瘍病,而分泌血型物質A的人易患胃癌。胃液內尚有少量血漿蛋白,一些病人(如梅內特裡埃氏病人)的胃腔內可出現大量血漿蛋白。

此外,胃粘膜中因有散在的內分泌細胞而具有內分泌功能,如胃竇粘膜中有分泌胃泌素的G細胞,胃粘膜中尚有分泌生長抑素、P物質、血管活性腸肽、蛙皮素等的內分泌細胞。這些內分泌細胞均起源於胚胎外胚層,具有共同的生物化學特點,即攝取胺前體並將其脫羧,產生肽類和肽類激素,因而稱為胺前體攝取和脫羧(APUD)系統。

小腸 消化管中最長的一段,全長6.5~7.0m,蟠曲於腹腔中、下部。近端與幽門相連,遠端與盲腸相接,分為十二指腸、空腸和回腸三部。整個十二指腸呈“C”形彎曲,環繞胰腺頭部。十二指腸又分為四段:第1段稱為球(或冠)部;第2段為降部,總膽管與胰管匯合或分別開口於其後內側壁;第3段為水平部,由右向左行;第4段為升部,與空腸接連,連接處有特賴茨氏韌帶固定;空腸和回腸的連接處沒有解剖標志。空腸長度約為回腸長度的2/3。十二指腸最短,約20~30cm,空腸居中,約2.5m,回腸最長,約3.5m。

小腸的獨特解剖結構使其具有巨大的吸收能力。這些結構包括:①粘膜和粘膜下層隆起形成一系列環狀皺襞;②環狀皺襞上又擁有大量突起的絨毛,進一步增加營養物質吸收的有效面積;③絨毛上又排列有突起的微絨毛(刷狀緣)。這就使粘膜表面吸收面積較其相應漿膜增大約600倍。有人估計,若將小腸的功能表面鋪平,其總面積約相當於半個籃球場。小腸粘膜的表面上皮細胞和刷狀緣及其粘多糖覆蓋物構成瞭消化—吸收單位。在消化—吸收單位中存在著一些酶,包括堿性磷酸酶、葉酸軛合酶以及若幹肽酶和二糖酶等。這些酶與營養物質的消化和吸收有密切關系。

食物中脂類、糖類和蛋白質的小腸消化開始於十二指腸和近端空腸的腸腔內,完成於空腸吸收細胞的粘多糖覆蓋物—質膜處。正常時,消化的最終產物脂肪酸、β- 單酸甘油酯、單糖和氨基酸、水、礦物質和脂溶性維生素(維生素B12除外)均主要在空腸吸收。回腸也具有吸收這些物質的能力,但在腸內容物到達這段腸管以前吸收多已完成。隻有當空腸有病變或不存在時,回腸才在吸收上占重要位置。

小腸具有一定的免疫功能,當前對這方面的瞭解還很貧乏。小腸的免疫細胞及分泌物中有免疫球蛋白,主要是IgA,還有IgG、IgD和IgE。

小腸和胃一樣,也有APUD系統,從而也具有內分泌功能。已經查明小腸存在如下的胃腸激素和肽類:縮膽囊素、促胰液素、血管活性腸肽、葡萄糖依賴性促胰島素肽、胃泌素、胃動素、腸升血糖素、腦腓肽、P物質、神經降壓素、生長抑素等。

大腸 從盲腸到肛管的一段消化管。平均長度約為1.5m,分為盲腸、升結腸、橫結腸、降結腸、乙狀結腸和直腸六部。

大腸的功能主要是排泄未吸收的食物。從小腸進入的流體內容物中吸收水分,使之變成成形糞便並貯存到排便時。升結腸和橫結腸主要是吸收水、鈉和氯化物,左側結腸主要為貯存和排出糞便。大腸每天約吸收水800~900ml。每天的糞便重量約為100~230g。糞便由水和固體組成,水約占70~85%,其中尚有電解質;固體主要由未吸收的食物殘渣、細菌、脫落上皮細胞和未吸收的礦物質組成。排便時間愈延遲,水吸收愈多,糞便也就愈少愈幹;排便時間愈提前,糞便量愈大,可呈粥狀,甚至水樣。

大腸還有少許消化和合成功能,但很少有臨床意義。一般說來,食入的植物纖維素通過腸道時絕大部分不發生變化,僅有少量經細菌消化而分解。大腸細菌除參與纖維素的消化以外,還能合成一些物質,包括葉酸、核黃素、生物素、維生素 K和煙酸。這些內源性合成的營養素對機體的重要性尚不瞭解。

大腸也具有內分泌功能,一些胃腸激素和肽類,如血管活性腸肽、腸升血糖素和生長抑素也存在於大腸。

肝 見肝。

胰腺 在後腹膜腔,斜行橫跨後腹壁。胰腺頭位於脊柱右側,十二指腸環的凹面,相當於第1和第2腰椎水平。

胰腺是兼有內、外兩種分泌的腺體。外分泌系統每日約分泌2000ml水性液體,富於碳酸氫鹽,並含有多種酶和電解質。胰腺外分泌液經主胰管和副胰管流入十二指腸,是人體最重要的消化液,參與小腸的消化吸收過程。消化作用主要由胰酶完成,碳酸氫鹽、鈣、鎂為酶的活性創造最為適宜的環境。外分泌功能發生障礙時可導致嚴重的脂肪、脂溶性維生素、蛋白質和糖類的吸收不良。

胰腺的內分泌部分主要是胰島。胰島細胞至少產生三種激素:A細胞產生胰升血糖素,B細胞產生胰島素,D細胞產生生長抑素。此外胰腺尚有產生胰多肽的細胞。

消化系統

消化系統