闊節裂頭絛蟲寄生於人體小腸而引起的疾病。多見於亞寒帶及溫帶的湖泊水區,歐洲、北美和亞洲的一些國傢(如日本、朝鮮、菲律賓)均有流行,中國東北也有少數病例報導。

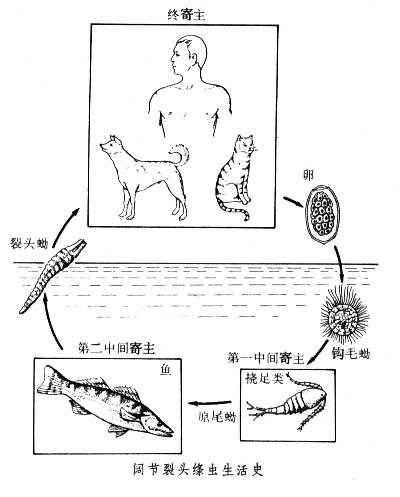

闊節裂頭絛蟲(Diphyllobothrium latum)又稱魚闊節絛蟲,屬假葉目,裂頭科,裂頭屬。蟲體扁平,白色或淡黃色,長3~10m,分頭節、頸及鏈體三部分,共有3000~4000個節片。頭節呈長匙形,長2~3mm,寬00.7~1mm,腹、背面各有一條縱行而深凹的吸槽,用以固著於寄主腸壁及移動。頸較窄,僅一節,長5~10mm。成熟節片的大小為2~4×10~12mm。孕節較寬,不自蟲體脫落。蟲卵每隔3~30天從孕節的子宮孔中周期性地逸出,隨寄主糞便排出體外。蟲卵呈卵圓形,黃棕色,一端有卵蓋,在水中孵出鉤毛蚴。鉤毛蚴被劍水蚤或螵水蚤(第一中間寄主)吞食後,在其血腔內發育為原尾蚴。若此劍水蚤等被淡水魚(第二中間寄主)吞食,原尾蚴進入魚肉內發育為實尾蚴(或稱裂頭蚴)。帶有實尾蚴的未熟的淡水魚被人食入後,實尾蚴吸附於人的小腸壁上,經4~6周發育成熟並產卵。除人以外,貓、狗、豬、狐、熊、豹等也可作為終寄主(見圖)。

闊節裂頭絳蟲在人體內引起的病變輕微,僅成蟲吸附部位可出現腸粘膜卡他性炎癥,故多數患者無明顯癥狀,或僅有輕度上腹不適、惡心、嘔吐、壓食及類似胃炎或腸炎的癥狀。少數病例出現神經系統功能失調和營養不良。此外,尚可有絳蟲性惡性貧血,其發病率為0.02~2%,可能是絳蟲競爭性地吸取寄主食物中大量維生素B12所致,絳蟲寄生於上部空腸時更易發生。診斷主要依據在糞便中找到蟲卵。巴龍黴素、滅絳靈(氯硝柳胺)或硫雙二氯酚治療有效。