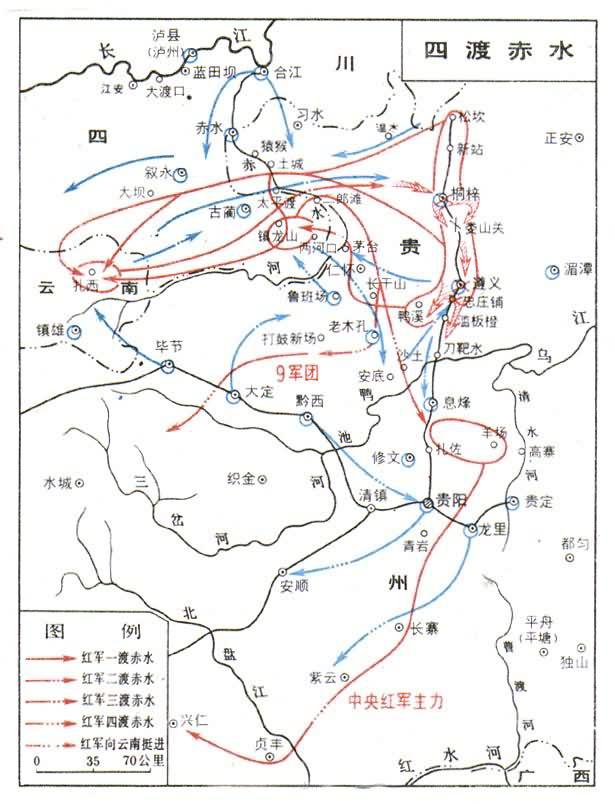

土地革命戰爭時期,中央紅軍在長征中為爭取戰略主動,在貴州、四川、雲南邊境地區進行的高度靈活機動的運動作戰。

1935年1月,中央紅軍長征到達貴州遵義地區。這時,蔣介石調集薛嶽兵團和黔軍全部,滇軍主力和四川、湖南、廣西的軍隊各一部,向遵義地區進逼,企圖阻止中央紅軍北進四川同紅軍第四方面軍會合或東入湖南同紅軍第2、第6軍團會合,圍殲中央紅軍於烏江西北的川黔邊境地區。1月中旬,薛嶽兵團的2個縱隊8個師尾追紅軍進入貴州,集結於貴貴陽、息烽、清鎮等地,先頭已進至烏江南岸;黔軍以2個師擔任黔北各縣城守備,以3個師分向遵義以南的刀靶水、濫板凳、湄潭進攻;川軍14個旅分路向川南集中,其中2個旅已進至松坎以北的川黔邊境;湘軍4個師位於湘川黔邊境的酉陽至銅仁一線構築碉堡,防止紅軍東進;滇軍3個旅正由雲南宣威向貴州畢節開進;桂軍2個師已進至貴州獨山、都勻一線。

中國共產黨中央委員會和中央革命軍事委員會根據上述情況,決定中央紅軍由遵義地區北上,在瀘州上遊的藍田壩、大渡口、江安一線北渡長江,進至四川西北部建立新的蘇區。1月19日,中央紅軍第1、第3、第5、第9 軍團在中革軍委和毛澤東指揮下,分三路從松坎、桐梓、遵義地區出發,向土城方向前進。黔軍隨即占領遵義、湄潭,川軍以一部兵力防守宜賓、瀘州,以8個旅分路向松坎、溫水、赤水、敘永等地推進。24日,紅軍攻占土城。28日,中央紅軍在土城、青崗坡地區對尾追的川軍兩個旅發起猛攻,予以重創。此時,川軍後續部隊4個旅迅速來援。根據這個情況,中革軍委決定,立即撤出戰鬥,西渡赤水河,向古藺南部地區前進。

一渡赤水 29日,紅軍分三路從猿猴場(今元厚)、土城南北地區西渡赤水河,向古藺、敘永地區前進。川軍立即以12個旅分路對紅軍追截,並沿長江兩岸佈防;薛嶽兵團和黔軍也從貴州分路向川南追擊;滇軍3個旅正向畢節、鎮雄急進,企圖截擊紅軍。2月2日,紅軍進攻敘永不克,繼續西進,在毛壩、大壩等地遭川軍截擊。7日,中革軍委鑒於川軍已加強瞭長江沿岸防禦,並以優勢兵力分路向紅軍進逼,決定暫緩執行北渡長江計劃,改取以川滇黔邊境為發展地區,爭取由黔西向東的有利發展。接著,紅軍即向川滇邊的紮西(威信)地區集中。

四渡赤水

四渡赤水

一渡赤水河的土城渡口

一渡赤水河的土城渡口

紅軍進入川黔邊境後,蔣介石重新調整部署,以湘軍改為第1路軍,何鍵為總司令,以其主力在湘西“圍剿”紅2、紅6軍團;薛嶽兵團和滇黔兩省軍隊組成第2路軍,龍雲為總司令,薛嶽為前線總指揮,轄4個縱隊;以吳奇偉4個師為第1縱隊,周渾元4個師為第2縱隊,滇軍孫渡4個旅為第3縱隊,黔軍王傢烈5個師為第4縱隊,在川軍潘文華部及第1路軍一部的協同下,企圖圍殲中央紅軍於長江以南、橫江以東、敘永以西地區。

二渡赤水 2月9日,中央紅軍在紮西地區集結完畢。這時,薛嶽第2路軍各縱隊分向紮西迫近。為瞭迅速脫離川、滇軍之側擊,中革軍委決定東渡赤水河,向國民黨軍兵力薄弱的黔北地區發動進攻。18~21日,中央紅軍分由太平渡、二郎灘渡過赤水河,向桐梓地區急進;同時以一部兵力向溫水方向開進,以吸引追擊之川軍。

二渡赤水河的渡口——太平渡

二渡赤水河的渡口——太平渡

紅軍二渡赤水,回師黔北,完全出乎蔣介石的意料。川軍3個旅慌忙由紮西附近向東追擊,黔軍3個團從遵義向婁山關、桐梓增援,第1縱隊2個師由黔西、貴陽地區向遵義開進,企圖阻止並圍殲紅軍於婁山關或遵義以北地區。2月24日,紅軍進占桐梓。援桐之黔軍退守婁山關。25日,中革軍委決定以第5、第9軍團在桐梓以北地區阻滯川軍,第1、第3軍團進攻婁山關及其以南地區的黔軍,乘勝奪取遵義。當晚,紅軍攻占婁山關,接著擊潰黔軍多次反撲,乘勝向遵義方向追擊,於28日晨再次占領遵義。這時,吳奇偉第1縱隊第59、第93師進至遵義以南忠莊鋪地區。中革軍委決定集中兵力,求殲該縱隊於遵義城以南地區。為此,紅軍一部在遵義城西南老鴉山、紅花崗一線阻擊第59師進攻,主力從左翼向忠莊鋪突擊,直插吳奇偉指揮部。經激戰,迅速將其兩個師大部殲滅於忠莊鋪、遵義西南及烏江北岸地區。紅軍速下桐梓、婁山關、遵義,共擊潰和殲滅國民黨軍兩個師又8個團,生俘約3000人。這是中央紅軍長征以來最大的一次勝利。

三渡赤水 遵義戰役後,蔣介石改以堡壘主義和重點進攻相結合的戰法,實行南北夾擊,企圖圍殲中央紅軍於遵義、鴨溪地區。其部署是:川軍3個旅由桐梓向遵義地區進攻;第9軍兩個師由重慶向松坎、新站地區推進,支援川軍進攻遵義;第2縱隊主力3個師進至仁懷、魯班場地區,向遵義及其西北地區進攻;第3縱隊4個旅進至大定(今大方)、黔西地區防堵;第4縱隊一部集結於金沙、土城等地,阻止紅軍向西發展;第1縱隊4個師位於烏江南岸,策應其他縱隊作戰。此外,第1路軍之第53師由鎮遠向石阡推進,湘軍3個師沿烏江東岸築堡,阻止紅軍東進。

三渡赤水河的茅臺渡口

三渡赤水河的茅臺渡口

3月5日以後,中央紅軍以紅9軍團在桐梓、遵義地區吸引川軍向東,主力由遵義地區西進白臘坎、長幹山尋機作戰未果。15日,紅軍主力向西北進攻魯班場之第2縱隊,因其3個師擠在一起,攻擊未能奏效,而援軍第1縱隊已進至楓香壩地區。紅軍遂轉兵西進,於16~17日在茅臺及其附近西渡赤水河,向古藺、敘永方向前進。19日,紅軍攻占鎮龍山,接著進至大村、鐵廠、兩河口地區。

紅軍再次進入川南,蔣介石判斷中央紅軍又要北渡長江,急令所有部隊向川南進擊,企圖圍殲紅軍於古藺地區。

四渡赤水 在國民黨軍重兵再次向川南集中的情況下,中革軍委當機立斷,以紅軍1個團大張旗鼓地向古藺前進,誘敵向西;主力則由鎮龍山以東地區,突然折向東北,於3月21日晚分別經二郎灘、九溪口、太平渡東渡赤水河,從國民黨軍重兵集團右翼分路向南急進,26日進至遵義、仁懷大道北側幹溪、馬鬃嶺地區。27日,中央紅軍以紅9軍團由馬鬃嶺地區向長幹山方向佯攻,引國民黨軍北向;主力繼續南進,於28日突破鴨溪至白臘壩間國民黨軍封鎖線,進至烏江北岸的沙土、安底等地。31日經江口、大塘、梯子巖等處南渡烏江,接著,紅軍以一部兵力佯攻息烽,主力進至狗場、紮佐地域,前鋒逼近貴陽。4月4日,紅9軍團在打鼓新場以東老木孔地域,擊潰黔軍5個團,殲其2000餘人。這樣,中央紅軍巧妙地跳出瞭國民黨軍的合圍圈,把蔣介石的幾十萬軍隊甩在烏江以北。四渡赤水之後,中央紅軍趁滇軍東調增援貴陽之機,乘虛進軍雲南,於4月27日進到昆明西北地區,接著轉兵向北,5月9日渡過瞭金沙江。在烏江以北地區活動的紅9軍團,也於5月5~6日從東川以西渡過瞭金沙江,接著同中央紅軍主力會合。

四渡赤水河的二郎灘渡口

四渡赤水河的二郎灘渡口

四渡赤水之戰,是中央紅軍在川滇黔地區進行的出色的運動戰。在這次作戰中,毛澤東根據情況的變化,指揮紅軍巧妙地穿插於國民黨軍重兵集團之間,創造戰機,各個殲敵,取得瞭戰略轉移中有決定意義的勝利。這是紅軍戰爭史上以少勝多,變被動為主動的光輝范例。