利用氫的同位素氘、氚等輕原子核的聚變反應暫態釋放出巨大能量的核武器。亦稱聚變彈或熱核彈。氫彈的殺傷破壞因素與原子彈相同,但威力比原子彈大得多。原子彈的威力通常為幾百至幾萬噸梯恩梯當量,氫彈的威力則可大至幾千萬噸。還可通過設計增強或減弱其某些殺傷破壞因素,其戰術技術性能比原子彈更好。

1942年,美國科學傢在研製原子彈的過程中,推斷原子彈爆炸提供的能量有可能點燃輕核,引起聚變反應,並想以此來製造一種威力比原子彈更大的超級彈彈。1952年11月1日,美國進行瞭世界上首次氫彈原理試驗,代號是“邁克”(Mike),試驗裝置以液態氘作熱核裝料,爆炸威力達1000萬噸以上。但該裝置連同液氘冷卻系統重約65噸,不能作為武器使用。直到以氘化鋰6為裝料的熱核裝置試驗成功後,氫彈的實際應用才成為可能。從50年代初至60年代後期,美國、蘇聯、英國、中國和法國都相繼研制成功氫彈,並裝備部隊。

中國於1966年12月28日成功地進行瞭氫彈原理試驗。1967年6月17日由飛機空投的300萬噸級氫彈試驗獲得圓滿成功。從爆炸第一顆原子彈到爆炸第一顆氫彈,中國隻用瞭2年零2個月的時間,其速度是世界上最快的。

原理 聚變反應是帶電原子核發生聚合的反應。參加反應的原子核必須具有足夠的動能,才能克服靜電斥力而彼此靠近,聚變反應也才有可能發生。提高物質的溫度,是使大量原子核增大動能的重要途徑。氫彈就是把熱核裝料加熱至幾千萬攝氏度以上而使之發生聚變反應的。這種把物質加熱至高溫發生的聚變反應稱為熱核反應。

挑選合適的熱核裝料,是人工實現熱核反應的重要環節。氘和氚是氫的同位素,原子核間的靜電斥力最小,較低的溫度(幾百萬攝氏度)即可激發明顯的聚變反應,而且反應釋放的能量較大,因此選用含氘、氚的物質作熱核裝料是較為合適的。

在氘、氚原子核之間發生的聚變反應,主要是氘氘反應和氘氚反應。它們的反應方程式是:

D+D→T+p+4.03兆電子伏

D+D→3He+n+3.27兆電子伏

D+T→4He+n+17.6兆電子伏式中D、T分別表示氘核和氚核,n、p分別表示中子和質子,3He、4He分別表示氦3核和氦4核。當熱核燃燒的溫度為幾百萬至幾億攝氏度時,氘氚反應的速率約比氘氘反應快100倍,因此氘氚混合物比純氘的燃燒性能更好。另一種實用的熱核裝料是固態氘化鋰6,它的密度可達0.8克/厘米3左右。當氘化鋰6燃燒時,主要進行氚-中子循環反應,即:

D+T→4He+n+17.6兆電子伏

D+6Li→4He+T+4.8兆電子伏循環中氘氚反應放出中子,產生的中子很快就造出氚來。兩個反應都是放能的。氚、中子循環一代,燒掉一個氘核和一個鋰6核,放出22.4兆電子伏的能量。在氫彈中,燒掉1千克氘化鋰6,釋放的能量可達4~5萬噸梯恩梯當量。由於氘化鋰6中造氚和燒氚的過程結合得非常好,它比純氘容易燃燒,一般氫彈都用它作熱核裝料。

熱核反應的先決條件是高溫。但要使熱核裝料燃燒充分,還必須使燃燒區的高溫維持足夠長的時間。為此就需創造一種自持燃燒的條件,使燃燒區中能量釋放的速率大於能量損失的速率。這種條件除與熱核裝料的性質、裝量、密度、幾何形狀有關外,還與燃燒溫度和系統的結構密切相關。氫彈中熱核反應所必需的高溫、高壓等條件,隻能由原子彈爆炸來提供,因此氫彈裡都裝有一個專門設計的起爆原子彈,通常稱之為“扳機”。

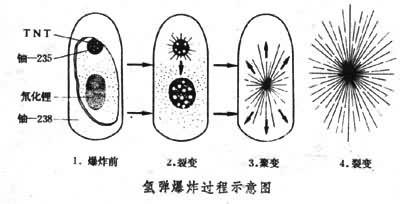

氫彈的具體結構是保密的。但許多書刊曾對它作過種種描述,美國科學傢E.特勒對氫彈爆炸過程曾作過如下圖所示的描述。

氫彈爆炸過程示意圖

氫彈爆炸過程示意圖

三相彈 熱核反應產生的大量高能中子,能引起鈾238核裂變。因此,為瞭提高威力,普通氫彈多以天然鈾作殼體。這種氫彈的放能過程有裂變—聚變—裂變三個階段,故稱三相彈或氫鈾彈。三相彈是目前裝備得最多的一種氫彈,它的特點是威力和比威力都較大。在其三相彈的總威力中,裂變當量所占的份額相當高。一枚威力為幾百萬噸梯恩梯當量的三相彈,裂變份額一般在50%左右,放射性沾染較嚴重,所以有時也稱之為“臟彈”。

研究與發展 氫彈具有巨大殺傷破壞威力,它在戰略上有很重要的作用,美、蘇等國都不惜耗費巨資以提高其性能。對氫彈的研究與改進主要在三個方面:①提高比威力和使之小型化;②提高突防能力、生存能力和安全性能;③研制各種特殊性能的氫彈。

氫彈的運載工具一般是導彈或飛機。為使武器系統具有良好的作戰性能,要求氫彈自身的體積小、重量輕、威力大。因此,比威力的大小是氫彈技術水平高低的重要標志。當基本結構相同時,氫彈的比威力隨其重量的增加而增加。60年代中期,大型氫彈的比威力已達到瞭很高的水平。小型氫彈經過60年代和70年代的發展,比威力也有較大幅度的提高。但一般認為,無論大型氫彈還是小型氫彈,比威力似乎都已接近極限。從美國70年代初裝備的“民兵”Ⅲ導彈的子彈頭,可以看出氫彈在小型化和比威力方面的大致水平。這種子彈頭長1813毫米,底部直徑543毫米,重約180千克,威力近35萬噸梯恩梯當量,其比威力約每千克2000噸梯恩梯當量。目前尺寸最小的氫彈是美國研制的中子彈,它可用203毫米或155毫米的榴彈炮發射。由於熱核裝料沒有臨界質量的限制,氫彈的威力原則上可做得很大。美、蘇為瞭顯示核威懾力量,在50年代至60年代初,曾研制過一些威力高達幾千萬噸的熱核武器。1961年蘇聯試驗瞭一個威力為5300萬噸梯恩梯當量的熱核裝置,這是迄今當量最大的一次核爆炸。要制造威力更大的氫彈,在技術上並不很困難。因此,一般不把威力大小作為衡量氫彈技術水平的標志。

在實戰條件下,氫彈必須在核戰爭環境中具有生存能力和突防能力。因此,對氫彈進行抗核加固是一個重要的研究課題。此外,還必須采取措施,確保氫彈在貯存、運輸和使用過程中的安全(見核武器安全)。

在某些戰爭場合,需要使用具有特殊性能的武器。至80年代初,已研制出一些能增強或減弱某種殺傷破壞因素的特殊氫彈,如中子彈、減少剩餘放射性武器等。中子彈是一種以中子為主要殺傷因素的小型氫彈。減少剩餘放射性武器(Reduced-Residual-Radioactivity weapon)亦稱RRR彈,其特點是放射性沉降少。一枚威力為萬噸級的RRR彈,剩餘放射性沉降可比相同當量的純裂變彈減少一個數量級以上。由於它的殺傷破壞因素主要是沖擊波,因而是一種較好的戰術武器。

從總的趨勢來看,對氫彈的研究,更多的註意力可能會轉向特殊性能武器方面。