中國元至正二十三年(1363),朱元璋率軍在江西鄱陽湖擊敗陳友諒軍的大規模水上作戰。

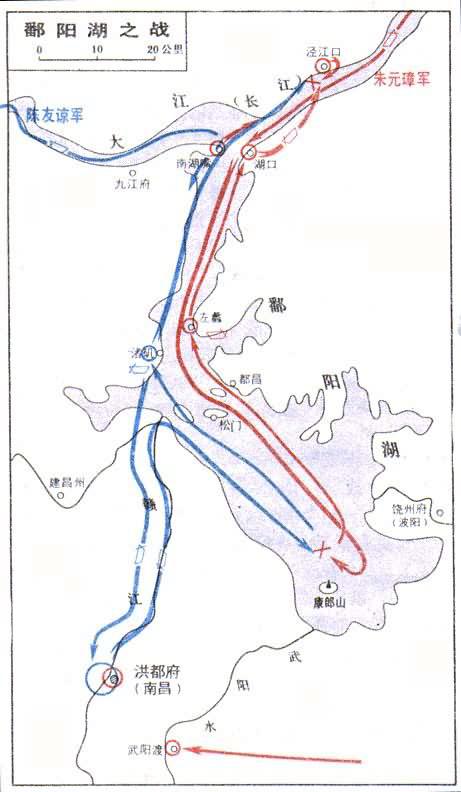

元朝末年,南方各反元武裝在取得初步勝利後,相互間矛盾日趨尖銳。以應天(今南京)為統治中心的吳國公朱元璋,同以武昌為統治中心、自立為漢帝的陳友諒,轄區相鄰,相互兼併,屢動幹戈。至正二十三年四月二十三,陳友諒乘朱元璋率軍北援安豐(今安徽壽縣)紅巾軍、江南兵力薄弱之隙 ,揮師號稱60萬,取道水路,圍攻洪都(今南昌)。守將朱文正奮力固守,並派人人赴應天告急。朱元璋聞訊後,令朱文正繼續堅守,以疲憊消耗陳軍 ;於七月初六親率舟師20萬救援洪都,十六日進至鄱陽湖口。朱元璋為把陳軍困於湖中,先部署一部兵力扼守涇江口和南湖嘴,切斷陳軍歸路 ;又調信州( 今江西上饒)之兵守武陽渡(今南昌東),威脅陳軍側後 ;親率主力進入鄱陽湖,與陳軍決戰。陳友諒圍攻洪都85天不克,驚聞朱元璋來救,遂撤圍移師鄱陽湖迎戰。

七月二十,兩軍在康郎山水域相遇。次日,朱元璋見陳友諒聯巨艦當前,令右丞徐達、參政常遇春等分率舟師迫近陳軍,先發火炮,再射利箭,繼以短兵相搏,毀陳軍巨艦20餘艘,殺傷陳軍數萬人。二十二日,陳友諒率全部巨艦出戰。朱軍因舟小 ,仰攻不利。下午,東北風起,朱元璋采納部將郭興的建議,改用火攻,命敢死士駕駛裝滿火具的小舟,偷襲陳軍。頓時風急火烈,焚陳友諒巨艦數百艘,陳軍大敗,死者過半,陳友諒弟友仁、友貴等重要將領被燒死。陳軍連戰皆敗,不敢再戰。朱元璋為控扼長江水道,乘夜移軍左蠡。陳友諒也移舟泊於渚磯。相持三日,陳軍左、右金吾將軍見大勢已去,相繼投降朱元璋,陳軍士氣更趨低落。朱元璋乘機致書陳友諒勸降。陳為泄憤,盡殺俘虜。朱元璋則放還全部俘虜,並醫傷悼死,以分化瓦解陳軍。為阻止陳軍逃遁,朱元璋下令移軍湖口,命常遇春等率舟師橫截湖面,又令一部在長江兩岸修築寨柵,並置火筏於江中。八月二十六,陳軍因糧食奇缺,將士饑疲,遂冒險向湖口方向突圍,又陷入朱軍的包圍。朱軍乘機四面猛攻,陳軍混亂潰逃,在涇江口復遭朱軍伏兵截擊,陳友諒中箭身死。平章陳榮於次日率殘部5萬餘人投降,太尉張定邊同陳友諒子陳理逃回武昌。次年二月,陳理投降。

鄱陽湖之戰

鄱陽湖之戰

此戰,朱元璋先以洪都守軍拖住和消耗陳軍,爾後率主力在鄱陽湖與之決戰,主要依靠火攻,全殲陳軍,成為中國水戰史上以少勝多的著名戰例,為統一江南、進而建立明王朝奠定瞭基礎。