18世紀末和19世紀初,以新興的資產階級的法國(先是資產階級革命後成立的法蘭西第一共和國,後是以拿破崙一世為皇帝的法蘭西第一帝國)為一方,以英國、奧地利、俄國、普魯士等國組成的7次反法聯盟各國為另一方,所進行的一系列戰爭。戰爭的目的是,法國方面初為抵禦外來侵略,後則兼有擴張領土與爭奪霸權的成分;反法聯盟方面是要使用武力扼殺法國資產階級革命,扶植波旁王朝在法國復辟,並維護歐洲封建勢力的反動統治,後期也有反抗民族壓迫的因素。拿破崙一世作為新興的上升時期的資產階階級代表,為鞏固法國資產階級革命的成果和適應資產階級的需要,率領法軍與反法聯軍進行瞭反復的激烈的武裝鬥爭,並從一連串的勝利走向瞭最後的失敗。

18世紀末和19世紀初是世界近代史上一個充滿戰爭和悲劇的歷史時期,其中主要的戰爭發生在法國廢除國王、建立共和國以後,絕大多數會戰都是在歐洲大陸進行的。1792年8月,普奧聯軍作為外來幹涉者首先侵入法國,法國人民奮起反抗,9月20日發生瓦爾米之戰,法軍取得勝利。22日,法蘭西共和國宣告成立。

第一次反法聯盟 1793年1月,英、普、奧、荷蘭、撒丁、西班牙和那不勒斯等國,結成第一次反法聯盟,企圖以武力鎮壓法國革命,推翻共和國,恢復波旁王朝封建統治。聯軍分多路圍攻法國。同年5~6月,法國建立雅各賓專政,革命政府領導人民抗擊外來侵略。9月,法軍在西線戰勝英荷聯軍,10月,打敗奧軍,12月,在南線把英軍逐出土倫。1794年6月,在比利時的弗勒呂斯,法軍大敗反法聯軍,迫使普、西、荷蘭退出瞭反法聯盟。1796~1797年,拿破侖率軍進攻意大利,在蒙特諾特、洛迪、卡斯特萊奧內、巴薩諾-德爾格拉帕、阿科萊、裡沃利等會戰中,接連獲勝,迫使奧地利於1797年10月簽訂《坎波福米奧和約》,從而促使第一次反法聯盟徹底瓦解。

第二次反法聯盟 1798年5月,拿破侖·波拿巴率法軍遠征埃及。同年12月,英國聯合俄、奧、葡萄牙、那不勒斯和土耳其等國,結成第二次反法聯盟,企圖推翻法國督政府,奪回被法國占去的領地。聯軍在北意大利、荷蘭與多瑙河上遊等地區連續挫敗法軍。1799年10月,拿破侖從埃及回國,於11月9日發動政變,成立以他為第一執政的執政府。1800年5月,拿破侖率軍攻入意大利,6 月14日進行馬倫戈會戰,大敗奧軍。12月,法軍又在霍恩林登擊敗奧軍。1801年1月,法奧簽訂《呂內維爾和約》,第二次反法聯盟隨之解體。

第三次反法聯盟 1805年4~8月,英、俄、奧、瑞典和西西裡王國等結成第三次反法聯盟,預期用50萬聯軍打敗法軍。拿破侖一世率法軍迎擊奧俄聯軍。10月20日,法軍在烏爾姆會戰中取勝,於11月13日進入維也納。12月2日,在奧斯特利茨進行交戰(見奧斯特利茨會戰),法軍大敗俄奧聯軍(見彩圖)。隨後,法奧簽訂《普雷斯堡和約》,俄軍撤離奧地利,第三次反法聯盟失敗。但是,同年10月21日,法國和西班牙聯合艦隊在西班牙沿海特拉法爾加角同英國艦隊進行的海戰中,被英國艦隊徹底摧毀,法國從此喪失瞭海上競爭能力。

拿破侖戰爭。圖為1805年奧斯特利茨會戰(油畫)

拿破侖戰爭。圖為1805年奧斯特利茨會戰(油畫)

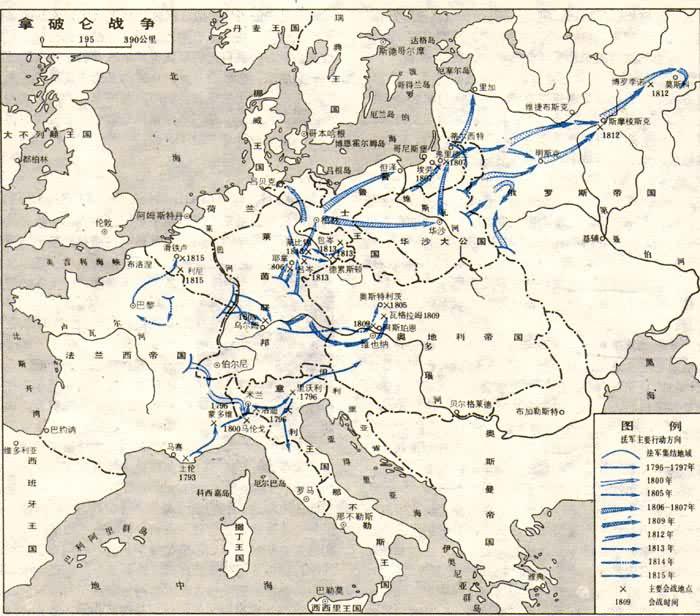

拿破侖戰爭

拿破侖戰爭

第四次反法聯盟 1806年9月,英、俄、普、薩克森和瑞典等國結成第四次反法聯盟,企圖將法軍從其侵占的地區逐出。10月14日,法軍與普薩聯軍同時在耶拿和奧爾施泰特交戰(見耶拿-奧爾施泰特會戰),聯軍慘敗。11月,俄國對法宣戰。1807年2月,法俄兩軍進行埃勞會戰,基本上打成平局。6月14日,進行弗裡德蘭會戰,俄軍失敗。7月7日和9日,法國分別同俄國和普魯士簽訂《蒂爾西特和約》,第四次反法聯盟隨即崩潰。

1807年11月,法軍入侵葡萄牙;翌年3~4月,法軍搶占西班牙的戰略要地,並占領馬德裡。5月2日,馬德裡人民舉行起義,反抗法軍侵略。從此,開始瞭延續6年多的伊比利亞半島戰爭。幾十萬法軍被困在半島人民和英國遠征軍的遊擊戰火之中,直到法蘭西帝國覆滅為止。

第五次反法聯盟 1809年1月,英國和奧地利結成第五次反法聯盟。奧地利企圖趁法軍深陷半島戰爭之機打敗法軍,收復被法國奪去的領土。拿破侖一世開始兩線作戰。4月中、下旬,法軍五戰五勝,擊退進到巴伐利亞境內的奧軍;5月13日再占維也納。在21~22日的阿斯珀恩-埃斯靈會戰中,拿破侖一世遭到自統兵作戰以來的第一次大敗。7月5、6兩日,進行瓦格拉姆會戰,奧軍被法軍擊敗。同年10月14日,法奧簽訂《申佈倫和約》,第五次反法聯盟自行解體。

拿破侖的侵俄戰爭 1812年6月,拿破侖一世率大軍60餘萬人入侵俄國。戰爭初期,俄軍被迫後撤。8月17日斯摩棱斯克會戰後,俄軍繼續後退。9月7日進行博羅季諾會戰,俄軍在遭受重大傷亡後撤離戰場,法軍也付出很大代價,未取得決定性勝利。14日,法軍進入莫斯科。俄軍於10月18日開始反攻;翌日,法軍撤出莫斯科,爾後節節敗退,到12月,幾乎全軍覆滅。拿破侖一世的侵俄戰爭,以喪失50多萬人的慘敗告終。

第六次反法聯盟 1813年2月,俄普結盟。3月,普魯士對法宣戰。隨後,俄、英、普、西、葡和瑞典等國,結成第六次反法聯盟(奧地利於8月加入)。聯盟宣佈,如拿破侖一世不按盟國條件簽訂全面和約,就訴諸戰爭。5月,進行瞭呂岑會戰和包岑會戰,法軍獲勝。6月至8月,雙方被迫休戰。聯軍在停戰期間進行瞭人員和裝備的補充。8月17日,恢復戰鬥,由於奧地利轉向聯盟方面而增強瞭聯軍的力量。10月16~19日進行萊比錫會戰,法軍慘敗,拿破侖一世率殘部逃出戰場。接著,俄、奧、普、英、瑞典等國軍隊乘勝進軍,分路進逼法國邊境。1814年1月,聯國20餘萬人深入法國內地;拿破侖一世倉促趕到前線,率軍約5萬在境內阻擊聯軍。3月,拿破侖一世多處轉戰,接連獲得小勝,但是擋不住聯軍的多路逼進。3月30日,巴黎守軍投降。4月1日,法國成立臨時政府。6日,拿破侖一世被迫退位,並被放逐到厄爾巴島。5月3日,路易十八回到巴黎,波旁王朝在聯軍刺刀的保護下復辟。

第七次反法聯盟 1815年3月1日,拿破侖一世從厄爾巴島秘密逃回法國,於20日進入巴黎,重新掌握政權(史稱“百日”王朝)。出席維也納會議的俄、英、普、奧、瑞典等國代表,當即結成第七次反法聯盟,決定出兵70萬,分5路進入法國。6月,拿破侖一世率法軍主動出擊;16日進行利尼會戰,普軍失利後退;18日進行滑鐵盧會戰,英軍在普軍配合下徹底擊敗法軍。拿破侖一世逃回巴黎,22日再次退位,被放逐到聖赫勒拿島。

戰爭的影響和特點 拿破侖戰爭貫穿著法蘭西第一共和國和法蘭西第一帝國的全部歷史,是維護法國大革命成果和拿破侖一世專制政權的重要手段。這些戰爭對於向歐洲各國擴展革命影響,促進舊的封建制度的解體,產生瞭重大作用,並為歐洲許多國傢建立資本主義關系掃清瞭道路。但是法國後期的一些戰爭,也具有明顯的侵略性質,追求掠奪別的民族和兼並別國領土的反動目的,並給歐洲和法國人民帶來瞭巨大的災難。拿破侖戰爭對於武裝力量的建設和軍事學術的發展有著深遠的影響。隨著戰爭的發展,交戰雙方的參戰人數逐漸增多,動用的財力物力急劇增加;戰爭的規模不斷擴大;軍隊的編制、裝備和戰略、戰術日臻完善。在交戰和會戰中,軍隊人員、馬匹、火炮的大量使用和具有運動性,為軍事學術上創造新的、更有威力的手段奠定瞭基礎。進行資產階級革命的法國人民在革命戰爭中改造瞭以往的戰略體系,建立瞭新的軍隊,創立瞭新的作戰方法。拿破侖一世繼承瞭法國革命所創立的民族軍隊,創造性地發展瞭新的戰略戰術和作戰方法。在拿破侖戰爭中,法軍強調消滅敵軍的有生力量,力圖以一兩次總決戰決定戰爭的結局,作戰中盡量集中使用兵力,采取以縱隊和各兵種密切協同的散開隊形相結合的縱深戰鬥隊形,不斷加強軍隊的突擊力,提高軍隊行動的機動性和靈活性,調動和發揚士兵的戰鬥積極性,以積極進攻作為主要的作戰手段,常采用快速機動和出敵不意的行動,取得以少勝多、以劣勝優的戰績。拿破侖戰爭證明,歐洲封建王朝軍隊自17世紀以來沿用的警戒線戰略和線式戰術,在新的條件下已經過時。在戰爭後期,歐洲列強都被迫調整瞭戰略戰術原則,並使自己的軍隊也都采取拿破侖一世所使用的一套戰法。拿破侖一世的作戰體系集中反映瞭新興資產階級在軍事上的成就。資產階級軍事科學的形成和發展,在很大程度上是同總結拿破侖戰爭的經驗和探討拿破侖一世的統帥藝術分不開的。