第一次世界大戰期間,英法聯軍與德軍於1914年和1918年在馬恩河地區進行的兩次會戰。

馬恩河會戰

馬恩河會戰

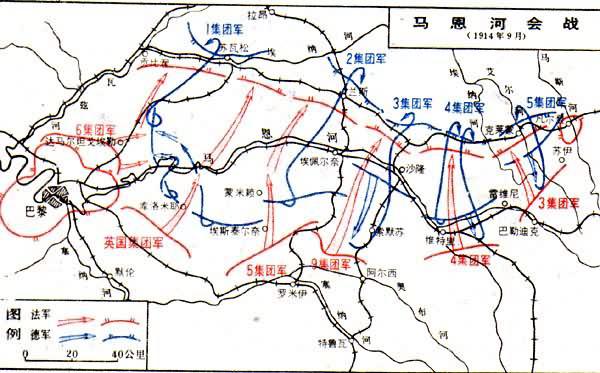

第一次馬恩河會戰 1914年8月英法軍隊隊在邊境之戰失敗後,為瞭擺脫德軍,於9月4日撤過馬恩河,積極加強左翼力量,準備反攻。德軍第1、第2集團軍在追擊過程中,由於對法軍的兵力部署判斷錯誤,偏離瞭原定進攻方向,使右翼受到瞭威脅。此後,德軍為迂回包圍法軍,統帥部決定以其右翼兩個集團軍(第1、第2集團軍)在巴黎正面展開防禦,以3個集團軍(第3、第4、第5集團軍)向南和東南方向繼續進攻,包圍凡爾登以南地區的法軍。9月5~12日,英法聯軍以6個集團軍(法國第3、第4、第5、第6、第9集團軍和英國集團軍)、66個師、約108萬人進行全線反攻。反攻的主要方向是德軍右翼。在主要方向上,英法軍隊的有生力量幾乎超過德軍一倍(英法使用4個集團軍,35.5個步兵師、8.5個騎兵師;德軍隻有2個集團軍,18個步兵師、5個騎兵師)。總攻發起後,法國第6集團軍襲擊瞭德軍第1集團軍的右翼和後方,德軍第1集團軍被迫從正面調兩個軍進行還擊,於是,在第1集團軍和K.W.P.von比洛率領的第2集團軍之間形成瞭一條空隙地帶。因此,英國集團軍和法國第5集團軍乘機進入這一空隙地帶。比洛令其部隊撤退,迫使第1集團軍也隨同後撤。此時,德軍總參謀長 H.J.L.von毛奇對部隊已失去控制,不得不令各集團軍撤至蘇瓦松-凡爾登一線堅守。英法聯軍在寬達200公裡的地帶上,向前推進60公裡,從而使西線轉入持久的陣地戰階段。在這次會戰中,德軍傷亡約21萬人,法軍約14萬人。這是一次高度機動的會戰,是西線1914年戰局中有利於聯軍的轉折點。

第二次馬恩河會戰 德國為爭取同協約國簽署一個體面和約,於1918年7月在馬恩河地區對英法聯軍進行的一次會戰。德軍最高指揮部的企圖是,預定於15日以3個集團軍的兵力(共48個師,6353門火炮,約900架飛機),在馬恩河突出部地區對英法聯軍發動進攻,前出到聯軍的後方,隨後向巴黎方向發展進攻。但這一企圖被法軍獲悉。法軍於7月15日零時30分先於德軍預定進攻時間40分鐘,向德軍各陣地開始炮擊,打亂敵方的指揮。德軍在炮火準備後,發起進攻,強渡馬恩河。法軍以航空兵進行阻擊。7月18日,英法聯軍在總司令F.福煦的指揮下,以優勢兵力向德軍發起反攻,在主要突擊方向(馬恩河突出部)50公裡的地段上,以25個步兵師和3個騎兵師(2103門火炮,約1100架飛機,500輛坦克)同德軍18個師(918門火炮,約800架飛機)展開激戰,將德軍打退到埃納河和韋勒河一線。8月5日會戰結束。德軍損失12萬人,聯軍損失近6萬人。聯軍向前推進42公裡,防線縮短45公裡,消除瞭對巴黎的威脅,主動權轉到協約國一方。