炮兵裝備的火箭彈發射裝置。通常為多發聯裝。主要作用是引燃火箭彈的點火具和賦予火箭彈初始飛行方向。由於火箭彈靠本身發動機的推力飛行,火箭炮不需承受膛壓的笨重炮身和炮閂,沒有反後坐裝置,能多發聯裝和發射彈徑較大的火箭彈。火箭炮發射速度快,火力猛,突襲性好,因射彈散佈大,故多用於對面積目標射擊。它主要配有殺傷爆破火箭彈,用以殲滅、壓制有生力量和技術兵器;也可配用特種火箭彈,用以佈雷,照明和施放煙幕等。火箭炮按運動方式分為自行式和牽引式,以自行式居多。

火箭炮通常由定向器、回轉盤、方向機、高低機、平衡機、瞄準裝置、發火系統和運行體組成。定向器在火箭炮帶彈行進時固定火箭彈。發射時賦予火箭彈初始飛行方向。定向器通常分為筒式、籠式和軌式。有的定向器有螺旋導向裝置,能使尾翼式火箭彈在定向器內低速旋轉。定向器通過耳軸、高低機、平衡機連接在回轉盤上。轉動高低機手輪,賦予火箭炮射角。平衡機使高低機操作輕便、平穩。瞄準裝置和高低機、方向機配合,實施瞄準。發火系統在發射時使各火箭彈的發動機按預定的時間間隔依次點火,其發火電路通常由電源(一般為蓄電池)、發火機、接線盒、火箭彈導電蓋、點火具、彈體、定向器、運動體和相應導線構成,由發火機的鑰匙開關控制。火箭炮除瞭自動發射機構,一般還有手動發射機構或簡易發射機構。

火箭是中國發明的(見中國古代火箭)。明茅元儀輯《武備志》記載,明代火箭及其發射裝置多達幾十種,有一發百矢的“百虎齊奔箭”和可行連續兩次齊射的“群鷹逐兔箭”等。那時使用的推進劑是黑火藥,隻能發射較輕的箭矢或縱火物至幾百步。20世紀初,由於雙基推進劑的應用,火箭炮得以發展。1939年,蘇聯制成БΜ-13式火箭炮,俗稱“喀秋莎”。它裝有軌式定向器,可聯裝16發彈徑為132毫米的尾翼式火箭彈,最大射程約8500米。第二次世界大戰末期,交戰雙方重視瞭火箭炮的發展與應用。中國人民志願軍在抗美援朝作戰中使用過自制的102毫米火箭炮。中國人民解放軍於60年代初裝備瞭107毫米和130毫米火箭炮,80年代初裝備瞭性能更好的火箭炮。

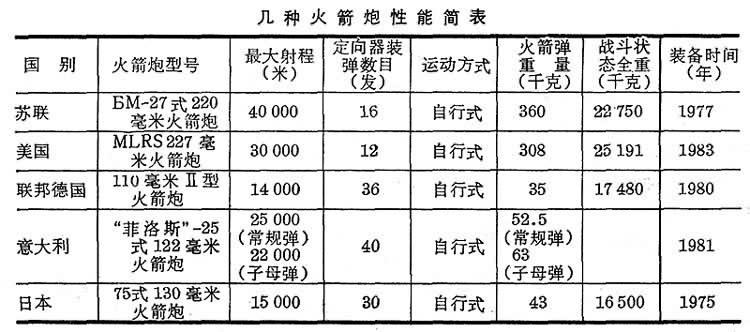

火箭炮現已成為許多國傢軍隊的重要常規武器之一,其性能較之第二次世界大戰時有瞭明顯改進。射程最大達40公裡,定向器裝彈數目一般為12~40發。除配用殺傷爆破火箭彈外,還可配用燃燒彈、煙幕彈、末段制導彈、反坦克子母彈、燃料空氣彈和幹擾彈等。射彈密集度,距離上約為1/200,方向上約為1/100。齊射的準備時間為2分鐘左右。

美國MLRS227毫米火箭炮

美國MLRS227毫米火箭炮

意大利“菲洛斯”-25式122毫米火箭炮

幾種火炮性能簡表

意大利“菲洛斯”-25式122毫米火箭炮

幾種火炮性能簡表

火箭炮將進一步減小射彈散佈,實現自動化裝彈,采用電子計算機控制操作和指揮,並在保證良好機動性的前提下,適當地增加定向器的裝彈數目和增大射程。