1700~1721年,俄國為爭奪波羅的海出海口及沿岸部分地區而與瑞典進行的戰爭。瑞典是長期稱霸波羅的海的強國。到17世紀末,瑞典與丹麥、波蘭、俄國等國的領土爭端激化。1699年,俄國沙皇彼得一世、丹麥國王和薩克森選帝侯兼波蘭國王奧古斯特二世簽訂條約,建立反對瑞典的“北方同盟”。由於同盟各國企圖不同,參戰時間也不一致,瑞典國王查理十二世在英、荷等國支持下得以執行各個擊破的戰略方針。1700年春,丹麥國王以主力進攻瑞典盟國荷爾斯泰因,同時奧古斯特二世進軍立窩尼尼亞,包圍裡加。查理十二世派軍隊在哥本哈根登陸,一舉擊敗丹麥,迫其退出戰爭。8月30日,俄國對瑞典宣戰,以4萬軍隊圍攻瑞典占領的要沖納爾瓦(位於芬蘭灣南側),查理十二世率軍8000馳援納爾瓦瑞軍。11月30日,兩軍交戰,俄軍慘敗,退守諾夫哥羅德。查理十二世認為俄軍已無力再戰,次年率瑞軍主力進入波蘭。在瑞典軍轉戰波蘭之際,彼得一世再次對波羅的海沿岸發動進攻。自1702年起,相繼奪占諾特堡、尼延尚茨、揚堡和科波裡耶等地。在涅瓦河上修建瞭喀瑯施洛特要塞和聖彼得堡。1704年,又攻占多爾帕特、納爾瓦和伊萬哥羅德。翌年,俄軍一部進入波蘭。1706年,瑞典軍占領薩克森,奧古斯特二世戰敗求和,被迫放棄波蘭王位。1707年秋,查理十二世又東征俄國,波蘭境內俄軍迅即撤回本土。1708年初,瑞典軍進至格羅德諾;6月強渡別列津納河;7月在戈洛夫欽附近殲滅俄軍一部。隨後,俄國邊境城市莫吉廖夫守軍投降。彼得一世在查理十二世進軍路上實行堅壁清野,給瑞典軍造成極大困難,使其放棄對斯摩棱斯克的進攻,轉向烏克蘭,等待援軍,並期望反俄哥薩克統領И .C.馬澤帕的配合。10月9日,彼得一世在列斯納亞村殲滅A.勒文豪普特率領的瑞典援軍,爾後又襲擊瞭馬澤帕的基地巴圖林。是年冬,天氣奇寒,瑞軍因凍傷和給養不繼,大量減員,被迫於次年春再向南移。1709年4月底進抵戰略要地波爾塔瓦。查理十二世企圖攻占該地,以打開進軍莫斯科之路,但歷時兩月餘未能攻克。7月6日,彼得一世率軍來此,決定同瑞典軍決戰。當時俄國的軍事改革已基本完成。7月8日凌晨,3.2萬瑞典軍同4.2萬俄軍展開激戰,至11時許瑞典軍傷亡近萬,被俘數千。7月11日,瑞典軍殘部約1.6萬人在佩列沃洛奇納不戰而降,查理十二世帶馬澤帕和少數隨從逃入土耳其。

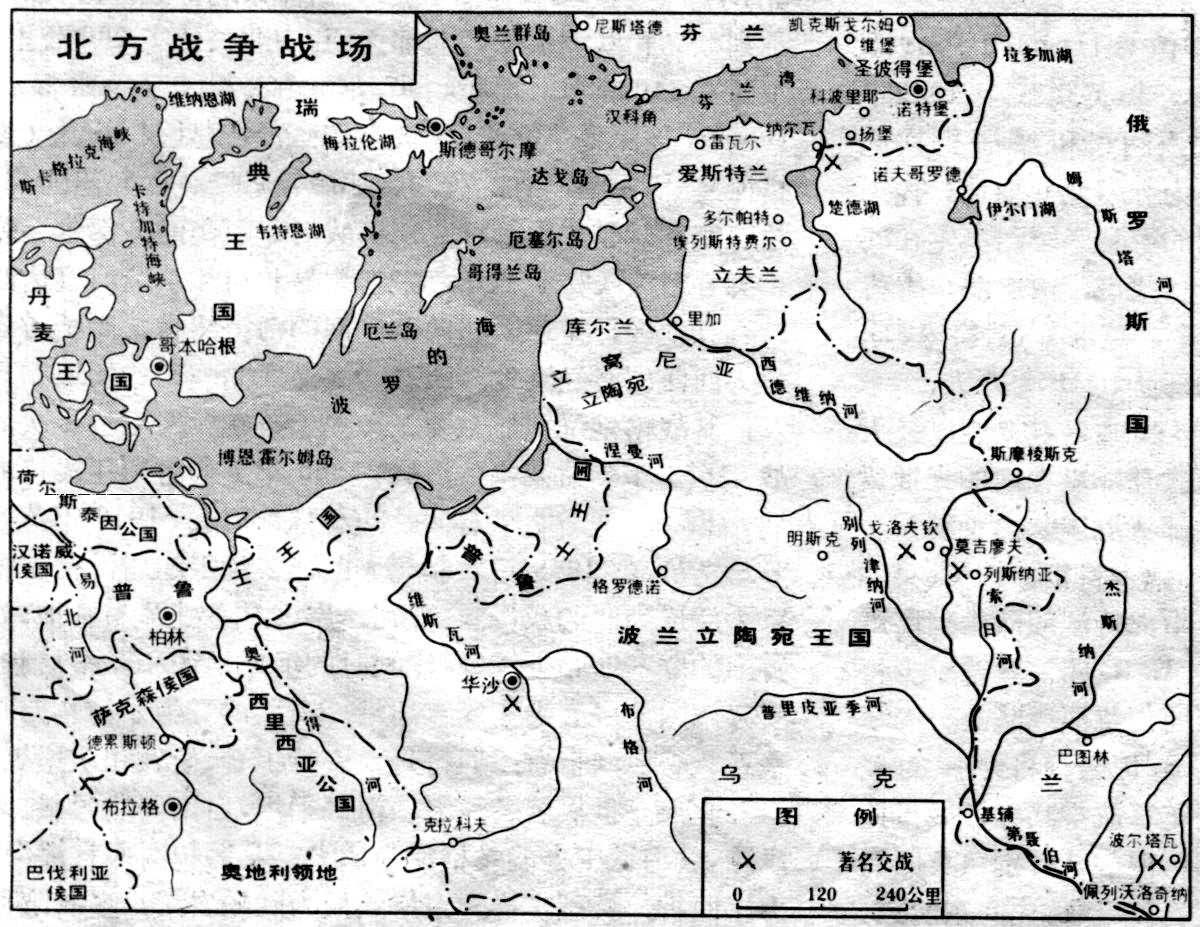

北方戰爭戰場

北方戰爭戰場

波爾塔瓦會戰中的俄軍陣地(油畫)

波爾塔瓦會戰中的俄軍陣地(油畫)

波爾塔瓦會戰是北方戰爭的轉折點。此後丹麥、薩克森恢復同沙俄的結盟,奧古斯特二世重登波蘭王位,普魯士和漢諾威也加入北方同盟。1710年,俄軍乘勝在波羅的海沿岸先後攻占裡加、雷瓦爾、維堡、凱克斯戈爾姆和厄塞爾島等要地。逃亡土耳其的查理十二世又鼓動土耳其政府對俄宣戰。彼得一世揮師南下遠征土耳其。1711年7月,4萬俄軍在普魯特河畔被土軍包圍,彼得一世被迫以歸還亞速為代價與土達成停戰協定。俄軍在對土戰爭結束後,恢復對瑞典的進攻。1713年連克芬蘭許多城市。1714年,新建立的俄國海軍在芬蘭灣口漢科角附近大敗瑞典艦隊。此後,俄國的盟國在英國壓力下,先後同瑞典議和。1718年,瑞、俄也開始議和,但由於查理十二世逝世,談判中斷,戰事又起。1720年,俄海軍在格雷厄姆島附近再敗瑞典艦隊,並多次登陸,進逼瑞典首都斯德哥爾摩。1721年,俄、瑞在芬蘭尼斯塔德簽訂和約,結束戰爭。俄國奪取瞭卡累利阿的一部分和英格曼蘭、愛斯特蘭、立夫蘭等大片土地,從此得以自由進入波羅的海。戰後,俄樞密院奉上彼得一世以“大帝”尊號,俄國正式稱“俄羅斯帝國”,一躍而成為歐洲列強之一。

這次戰爭表明:以建立正規陸海軍為中心的俄國軍事改革發揮瞭作用。彼得一世的戰略指導(除進軍普魯特河以外)基本上是正確的。瑞典軍隊雖長於線式戰術的運用,但戰略上樹敵過多,兵力分散,最終導致失敗。