佛教的創始人。釋迦牟尼意為釋迦族的賢人,又稱為佛或佛陀(即覺者)。其本名為悉達多,姓喬答摩,又譯瞿曇,古代印度迦毗羅衛城(今尼泊爾南境)淨飯王之子。生卒年代說法不一。較為可信的說法是,約生於西元前566~前563年之間,入滅於西元前486~前483年之間。

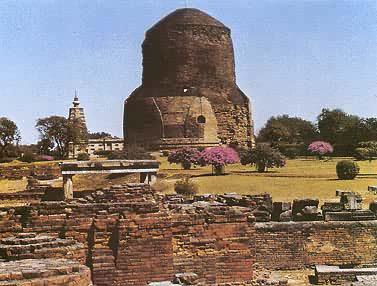

據佛經所記,釋迦牟尼之母摩耶回娘傢時,經藍毗尼園(今尼泊爾南部魯潘德希縣)生釋迦牟尼,7日後即逝世。他的姨母大愛道將其扶養成人。16歲時(一說19歲),娶妻耶輸陀羅,,29歲得子羅怙羅。據說他因看到老、病、死、比丘四種現象,痛感人生之苦,為尋求解脫之路而棄世出傢。他首先向兩位婆羅門學者求教,未獲真諦;又自己苦修6年,形索體羸,亦未得道。最後他放棄苦修,在菩提伽耶(今印度比哈爾邦南部)的一株菩提樹下冥思苦想七七四十九天(一說7天),終於大徹大悟,得道成佛。是年35歲。得道後決心宣法,他首先到波羅奈城鹿野苑(今印度瓦臘納西城西北)第一次講道,度陳如等5比丘為僧人,這就是“初轉法輪”。

其後45年中,釋迦牟尼以摩揭陀的王舍城(今印度比哈爾邦底賴雅附近)、居薩羅的舍衛城(今印度西北拉普地河南岸)、跋祗的吠舍離(今印度比哈爾邦)、迦屍的波羅奈、末羅的拘屍那以及他的傢鄉迦毗羅衛等地為中心傳教。當時的鹿野苑、竹林精舍(在王舍城)和祗樹給孤獨園(在舍衛城)成為釋迦牟尼安居和講道的三大聖地(見彩圖)。釋迦牟尼度化大迦葉、舍利弗、且犍連、阿難陀和優波離等大弟子,形成以一定戒律所維系的僧團。至晚年,通過多年傳教,形成一整套包括四諦、十二因緣在內的早期教義。佛教的影響遍及恒河流域。摩揭陀國的頻婆娑羅王、阿阇世王、拘薩羅國的波斯匿王先後皈依佛教。釋迦牟尼80歲在拘屍那城郊的雙樹涅槃。遺體火化後,舍利(佛骨)由各國均分,建塔供養。他的言行說教經其弟子數次誦記整理,卒成經、律、論“三藏”。他所創立的佛教在流傳過程中,逐漸發展成為世界性宗教。

印度鹿野苑佛塔和寺院遺址

印度鹿野苑佛塔和寺院遺址