1502~1736年統治伊朗的封建王朝。王朝始祖名薩非丁(1252~1334在位),因以為王朝名。薩非丁約在13世紀末創立薩非教團於阿塞拜疆的阿達比爾,後裔世代為教團的謝赫(“長老”),在什葉派群眾中甚有威信。他們倚靠土庫曼半遊牧部落組成基澤勒巴什(kizil-bāsh,意為“紅頭”軍,因頭戴12角深紅色帽,故名)。1502年,伊斯梅爾一世(1502~1524在位)領導基澤勒巴什在沙路爾擊敗白羊王朝軍,攻下大不裏士,自立為王,建薩非王朝。他宣佈伊斯蘭教什葉葉派為國教,以圖維系他屬下來自小亞細亞和敘利亞的各部落,並與東西兩方屬於遜尼派的強敵-中亞的烏茲別克汗國和奧斯曼帝國相對抗。此後10年間,他致力於征服伊朗全境,進而向外擴張。1514年遭到奧斯曼帝國的反擊。同年8月,他被奧斯曼的蘇丹謝利姆一世戰敗於查爾迪蘭,從而喪失瞭在軍隊中的威望。基澤勒巴什的首領們逐漸形成驕橫跋扈的軍事貴族。他們在中央擔任宰相和大將軍等要職,在各省任總督,包括照例可充當年幼王儲保傅的呼羅珊的總督。這為他們提供瞭篡奪中央權力的有利條件。因此,薩非王朝又被稱為“基澤勒巴什國傢”。(見彩圖)

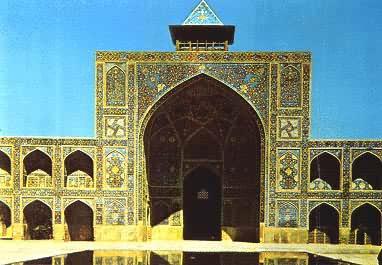

薩非王朝王宮

薩非王朝王宮

伊斯梅爾一世之子塔赫馬斯普一世在位時(1524~1576) ,東西兩強鄰多次入侵,下美索不達米亞領土喪失,大不裡士屢被占領,塔赫馬斯普一世遷都卡茲文。直到阿拔斯一世即位後,國勢漸強,逐漸達於全盛。1597年阿拔斯一世大敗烏茲別克於赫拉特,遂將國都從卡茲文遷至伊斯法罕。伊斯法罕地處伊朗中心地區,基澤勒巴什部落軍事貴族在那裡影響較小,波斯人在國傢機構內的地位顯著提高,有利於實行中央集權。阿拔斯一世采取瞭一系列集權措施:創設強大的常備軍直屬國王;中央設立咨詢性機構最高會議,由國王召集,代表由國王在部落軍事貴族、官僚和高級神職人員中指定;在行政方面,首相總理政務;地方設省,由各當地基澤勒巴什大貴族或王子任總督;屬於王室領地的州則由國王另派高級官吏治理,其收入交國庫,用以支付常備軍的薪餉。這些措施使國王在內部得以維護王權不被篡奪,對外則能抗擊強敵。1603年起,阿拔斯一世對奧斯曼帝國發動攻勢,至1607年,奧斯曼帝國的軍隊全部被逐出薩非國傢。阿拔斯一世還致力於改善國內交通,獎勵對外貿易,發展商業和手工業。陶瓷、絲織、毛毯等制品當時都達到高度發展的水平。伊朗一躍成為西亞的強國,和許多歐洲國傢建立瞭外交關系。

阿拔斯一世死後,在一段時間內薩非國傢外表上還保持著繁榮,阿拔斯二世在位時期(1642~1666)伊朗和歐洲貿易的規模甚至比阿拔斯一世時還大些;而實際上國傢已急劇衰落。此後各王庸懦無能,閹人當政,政府官員貪污腐敗,殘酷壓榨人民,階級矛盾激化。從18世紀初起,各地不斷發生起義。1709年阿富汗的吉爾紮伊部落占領坎大哈;1720年該部落首領馬赫穆德入侵伊朗東境,兩年後圍困首都伊斯法罕,蘇丹侯賽因一世(1694~1722在位)率眾投降,其子塔赫馬斯普二世(1722~1732在位)在伊朗北部自立為王,集結兵力抗敵。1726年,呼羅珊的阿夫沙爾部落首領納迪爾率部支援薩非王室,將阿富汗人逐出伊斯法罕,擁戴塔赫馬斯普二世。1732年,納迪爾廢塔赫馬斯普二世,立其幼子阿拔斯三世,自為攝政;又4年,自立為王,改稱納迪爾沙[ID=na_afuhan],薩非王朝遂亡。