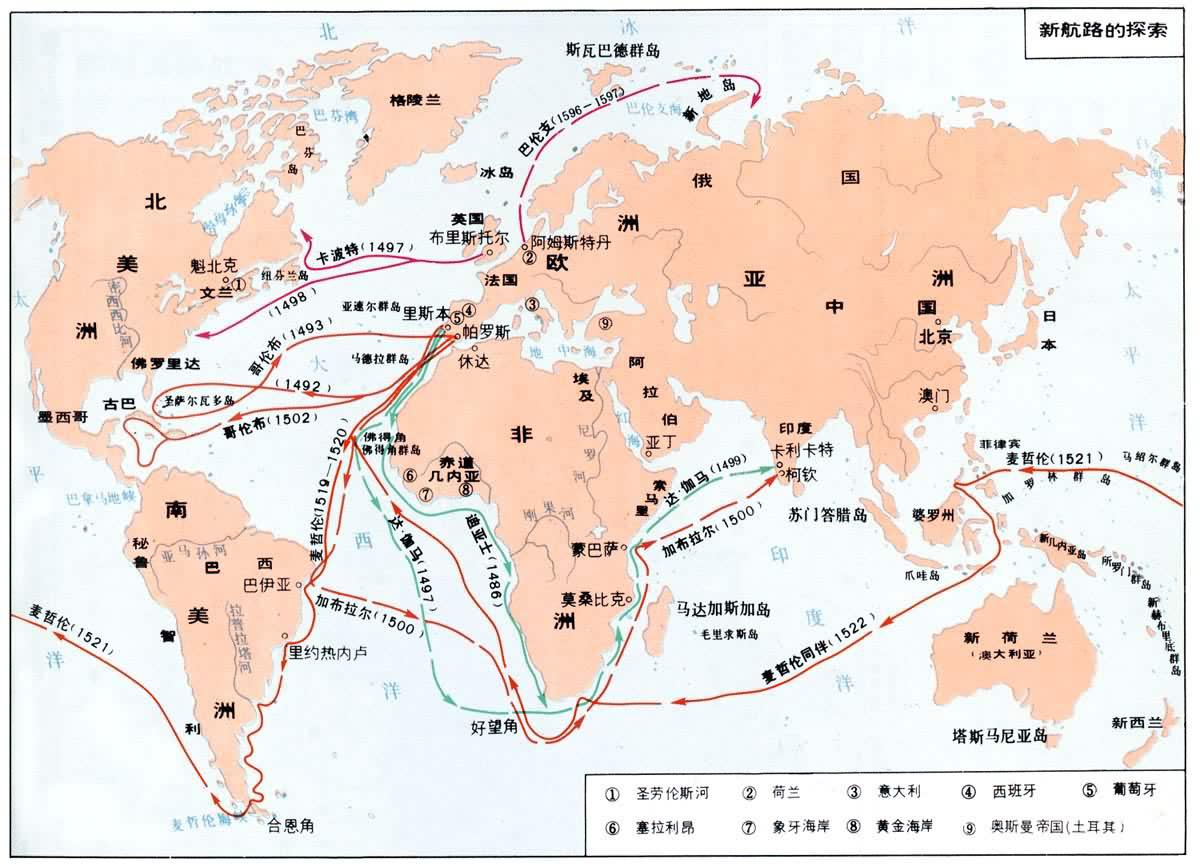

西方史學對15~17世紀歐洲一些國傢的航海傢和探險傢另辟直達東方的新航路,探察當時歐洲人不曾到過的海域和陸地的一系列航海活動的通稱。包括一系列歷史事件,主要有1486年葡萄牙人B.迪亞士發現非洲南端風暴角(即“好望角”);1492年C.哥倫佈航抵美洲;1498年瓦斯科·達·伽馬開闢繞過好望角通往印度的航路;1519~1522年F.de麥哲倫及其船隊完成人類首次環球航行。1642~1643年荷蘭人A.J.塔斯曼航行至澳大利亞、新西蘭和塔斯馬尼亞等地。

14和15世紀,資本主義已經在西歐一些國傢萌芽,社會生產力和商品貨幣經濟都有瞭很大發展,東西方的聯系也大為加強。15世紀末,西歐各國開始瞭資本原始積累的過程,得到城市支持日益強大的葡萄牙、西班牙、法國、英國等國中央王權和大小貴族,迫切要求向海外尋找土地和黃金,即尋求財富。當時在西歐廣為流傳的《馬可·波羅遊記》,以誇張的筆法描述瞭中國及其他東方國傢的富庶。“黃金夢”成為驅使那些商人、航海傢和探險傢遠航東方的根本動力。

當時西歐造船術的進步、地理知識的積累、地圓說的傳佈、以及由中國傳入的羅盤的運用,都為歐洲人從事遠航提供瞭條件。自古以來東西方的商業聯系都是比較密切的。“絲綢之路”把東方的商品如絲綢、瓷器、香料、棉、麻、藍靛、寶石、金、銀以及一些稀有藥材等輸往歐洲,同時也把歐洲的呢絨等商品輸往東方。11~13世紀十字軍東侵以後,東西方的交往和經濟交流有瞭進一步的發展。15世紀中葉以後,地中海東部的商路,以及經埃及出紅海通往印度洋的航路,分別被土耳其人和阿拉伯人所控制,地中海區域的中介貿易受到阻滯。於是西歐各國的商人、航海傢和探險傢都急於探尋一條不經地中海東部地區而直達東方的航線。

繞過非洲通往印度的航路 在西歐,最早致力於開辟新航路的是葡萄牙人。1415年葡萄牙人占領非洲西北角的休達城,開始在非洲取得前進的據點。隨後,在航海傢亨利(航海傢)親王的倡導和獎勵下,葡萄牙人於1432年占領亞速爾群島,A.卡達·莫斯托於1456年占領佛得角群島。1462年亨利親王死後,葡萄牙探險隊沿非洲西海岸南下,到達塞拉利昂及赤道附近幾內亞一帶。1482年D.卡昂通過剛果河口。1486年迪亞士終於航抵非洲最南端的風暴角(因繞過此處獲取印度財富在望,葡王將其改名“好望角”),完成瞭探航史上的重要歷程。1497~1499年,達·伽馬沿著迪亞士航行的路線到達好望角,繞過海角,進入東非南部海域,進而向北航行,到馬林迪後,由一位阿拉伯海員領航,循中國海員早已熟悉的東非至印度的航線,迅速抵達印度。1502~1503年、1524年,達·伽馬又第2次和第3次到達印度。繼達·伽馬第一次遠航印度之後,1500年葡萄牙航海傢P.Á.卡佈拉爾被風暴吹送至南美巴西,後東航到達印度。

橫渡大西洋通往美洲的航路 西班牙統治集團在15世紀末期全國統一後,積極支持海外探航,在這方面的最重大收獲就是哥倫佈橫渡大西洋,到達美洲。1492年,哥倫佈得到西班牙國王的批準和資助,率領3艘船隻和87名船員,經過30多天艱苦的航行,到達美洲一個海島。據後人考證,他第一次在美洲登陸的聖薩爾瓦多(意為“救世主”)島就是今巴哈馬群島中的華特林島。歷史上關於發現美洲“新大陸”的傳說很多,其中較為可靠的是早在公元1000年左右,北歐諾曼人就曾遠達冰島、格陵蘭和當時稱為“文蘭”(意為“葡萄地”)的北美洲東岸。不過,在那個北歐海盜向外劫掠的時代,諾曼人的發現並沒有多大的社會意義和歷史意義。哥倫佈是在尋找通往東方的航路中意外地發現美洲的。盡管他在1493、1498、1502年又3次率領艦隊到達美洲,探察過加勒比海的一些島嶼,並且踏上中美洲大陸(洪都拉斯、尼加拉瓜、哥斯達黎加和巴拿馬等地),到達特裡尼達島又望見南美大陸,發現奧裡諾科河河口,但他至死都認為他所發現的地區是亞洲的邊緣。哥倫佈航行的成果轟動整個歐洲。直到1499~1504年間,意大利航海傢A.韋斯普奇經過3次或4次去南美實地考察,才證實哥倫佈的發現不是亞洲,而是“新大陸”。後來便以他的名字亞美利哥命名這塊大陸為亞美利加洲。

C.哥倫佈(左4)返抵巴羅斯港(1493.3)

C.哥倫佈(左4)返抵巴羅斯港(1493.3)

1497和1498年,意大利熱那亞航海傢G.卡波特受英王雇用,先後兩次航抵紐芬蘭島和北美東北海岸地區。1553年在北大西洋探險的英國艦隊,企圖尋找從北方進入中國的航路,船長R.錢塞勒的船隻曾繞過斯堪的納維亞的北角到達北德維納河口阿爾漢格爾斯克。

1513年西班牙探險傢V.N.de巴爾沃亞越過巴拿馬地峽看到西方他所稱為“大南海”的大洋(太平洋)。1515年末至1516年,西班牙航海傢J.迪亞斯·德·索利斯曾進入拉普拉塔河口,並考察瞭河口北岸。這一切都為後來麥哲倫海峽的發現創造瞭條件。

首次環球航行 1519年,葡萄牙航海傢麥哲倫得到西班牙國王的支持,率領5艘船和265名船員組成的船隊,從西班牙塞維利亞港啟航,橫渡大西洋,沿巴西和阿根廷海岸南下,通過大陸與火地島之間的海峽(後稱麥哲倫海峽),進入太平洋。1521年麥哲倫被菲律賓土人殺害,隻剩下1隻船和18名船員,由J.S.de埃爾卡諾率領,經過好望角,於1522年返回西班牙,在人類歷史上第一次實現瞭環球航行。麥哲倫及其船隊完成環球航行以後,直到17世紀中葉,西、葡、英、法、荷及後來的沙俄等國,在太平洋、大西洋、印度洋和北冰洋各區域都繼續有所探航。如:1534~1535年法國人J.卡蒂埃探察瞭北美聖勞倫斯河,後來在此建立瞭魁北克城。1596~1597年荷蘭人W.巴倫支航抵北冰洋巴倫支海,考察瞭熊島和斯匹茨卑根,並於新地島過冬。1610年英國人H.哈得孫航抵北美哈得孫灣並進行探測。1616年英國人W.巴芬和R.拜洛特發現北美洲的巴芬灣。同年J.勒梅爾和W.C.斯考滕發現南美洲的合恩角。1642~1643年荷蘭人A.J.塔斯曼發現大洋洲的塔斯馬尼亞及新西蘭等島嶼。1728年7~8月,受命於俄皇彼得一世的丹麥航海傢V.J.白令穿越亞洲和美洲大陸之間的海峽(後命名為白令海峽)。(見彩圖)

新航路的探索

新航路的探索

F.de麥哲倫來到諸聖人海峽(後稱麥哲倫海峽,1520.10)

F.de麥哲倫來到諸聖人海峽(後稱麥哲倫海峽,1520.10)

影響和意義 地理大發現發生於資本的原始積累時期。它改變瞭世界各大陸和各大洋的分割孤立狀態,加強瞭世界范圍的聯系,為世界市場的開始形成準備瞭條件。地理大發現也是充滿血腥事件的近代殖民地掠奪和殖民地瓜分的開始。(見教皇子午線)

“美洲的發現,繞過非洲的航行,給新興的資產階級開辟瞭新的活動場所。東印度和中國的市場、美洲的殖民化、對殖民地的貿易、交換手段和一般商品的增加,使商業、航海業和工業空前高漲,因而使正在崩潰的封建社會內部的革命因素迅速發展。”(《馬克思恩格斯選集》第1卷,第252頁)隨著新大陸和新航路的發現,歐洲的商業重心開始從地中海區域轉移到大西洋沿岸。近代資本主義社會中的一些經濟機構,如證券交易所、航運保險公司等也開始在西歐一些主要城市發展起來。

地理大發現在歐洲造成的最直接的經濟後果是“價格革命”。當時西歐各國的殖民者和商人,從亞洲、非洲、“新大陸”源源不斷運回大宗的金銀財寶。由於貨幣流通量的急劇增加,刺激瞭物價的上漲。“價格革命”改變瞭西歐社會各階層之間經濟力量的對比。資產階級利用“價格革命”,加快瞭資本的原始積累,大大地提高瞭自己的經濟地位。而靠固定(工資)收入生活的工人因物價上漲處境惡化瞭。西歐資產階級不僅通過地理大發現對海外進行貪婪的殖民掠奪,而且由於加速資本的原始積累,也使本國勞動人民生活窮困化。

地理大發現使世界各地的聯系日益密切起來,使科學和技術取得瞭長足的進步。隨著西歐工商業的空前發展,又促進瞭日益腐朽的封建社會內部革命因素的增長。因此地理大發現敲響瞭歐洲封建制度的喪鐘。

參考書目

S. Eliot Morison , The Great Explorers; the European Discovery of America, Oxford UniversityPress,New York,1978.

Louis De Vorsy,ed.,In the Wake of Columbus: Is lands and Controversy, Wayne State UniversityPress, Detroit,1985.

W. Irving , Voyages and Discoveries of the Companions of Columbus, Wayne Publisher, Boston,1986.