中國共產黨締造和領導的全心全意為人民服務的人民軍隊,是中華人民共和國的武裝力量。

中國人民解放軍誕生於1927年8月1日。土地革命戰爭時期稱中國工農紅軍,抗日戰爭時期稱八路軍和新四軍,從解放戰爭時期起改稱中國人民解放軍。它在中國共產黨的領導下,以馬克思列寧主義、毛澤東思想為指導,緊密依靠人民群眾,進行瞭土地革命戰爭、抗日戰爭和解放戰爭,歷經艱難曲折,由小到大,由弱到強,戰勝瞭國內外的強強大敵人,為中國人民的解放事業立下不朽功勛,贏得全國各族人民的愛戴與擁護。中華人民共和國成立後,人民解放軍抵禦外來侵略,參加抗美援朝戰爭,維護國傢獨立與安全,參加和支援社會主義建設,同時,在加強自身革命化、現代化和正規化建設方面取得瞭巨大成就,成為鞏固國防,保衛社會主義革命和社會主義建設的堅強柱石。

土地革命戰爭時期 1927年,國民黨內的蔣介石集團、汪精衛集團先後背叛革命,殘酷屠殺共產黨人和革命人民,使國共合作的反帝反封建大革命遭到失敗。中國共產黨從失敗中認識到武裝鬥爭和組織軍隊的極端重要性。1927年7月下旬,中共中央決定集合共產黨所掌握和影響的國民革命軍,在江西南昌舉行武裝起義。8月1 日,以周恩來為書記的中國共產黨前敵委員會和賀龍、葉挺、朱德、劉伯承等領導國民革命軍等11軍第24師、第10師一部,第4軍第25師(葉挺獨立團擴編),第20軍,第3軍軍官教育團等部,共2萬餘人舉行南昌起義,打響瞭武裝反抗國民黨反動派的第一槍,標志著中國共產黨獨立領導武裝鬥爭的開始。8月7日,中共中央在漢口召開緊急會議(“八七”會議),總結大革命失敗的經驗教訓,確定瞭實行土地革命和武裝起義的方針。根據“八七”會議精神,中國共產黨在革命群眾運動基礎較好的地區發動和領導瞭武裝起義。9月11日,毛澤東等領導的由農民、工人和革命官兵組成的工農革命軍第1軍第1師,在湖南、江西邊界地區舉行秋收起義。12月11日,張太雷、葉挺、惲代英、葉劍英、楊殷、周文雍、聶榮臻等領導工人赤衛隊和革命官兵舉行廣州起義。至1928年6月,中國共產黨還領導瞭海陸豐、洪湖、黃麻、弋橫、湘南、桑植、渭華等地區的近百次起義。以後,又領導瞭平江起義、左右江起義和其他起義(見彩圖)。在這些起義中創建瞭許多支工農武裝。

1927年8月1日南昌起義,周恩來向起義部隊講話(油畫)

莫樸作

1927年8月1日南昌起義,周恩來向起義部隊講話(油畫)

莫樸作

1927年9月湘贛邊秋收起義,毛澤東率起義的工農革命軍向井岡山進軍(油畫)

何孔德 陳玉先 高虹 高泉作

1927年9月湘贛邊秋收起義,毛澤東率起義的工農革命軍向井岡山進軍(油畫)

何孔德 陳玉先 高虹 高泉作

1927年11月,湖北黃(安)麻(城)兩縣農民舉行武裝起義,14日攻入黃安縣城(油畫)

嚴敦勛 翁之章作

1927年11月,湖北黃(安)麻(城)兩縣農民舉行武裝起義,14日攻入黃安縣城(油畫)

嚴敦勛 翁之章作

1927年12月11日廣州起義,當日廣州市蘇維埃政府宣告成立(油畫)

何孔德 鄭洪流作

1927年12月11日廣州起義,當日廣州市蘇維埃政府宣告成立(油畫)

何孔德 鄭洪流作

1927年9月和1928年2月,洪湖、桑植地區分別舉行起義。1928年1月賀龍到達洪湖地區。圖為賀龍與洪湖軍民在一起(油畫)

惲圻昌作

1927年9月和1928年2月,洪湖、桑植地區分別舉行起義。1928年1月賀龍到達洪湖地區。圖為賀龍與洪湖軍民在一起(油畫)

惲圻昌作

湘贛邊秋收起義受挫後,毛澤東率領起義部隊向井岡山進軍。在永新縣三灣村進行改編,將一個師縮編為一個團。在部隊中建立瞭共產黨的各級組織,把黨的支部建在連上;實行民主制度,制定瞭革命紀律。三灣改編提出和實行的原則和制度,為建設新型人民軍隊奠定瞭初步基礎。

1927年10月,毛澤東領導工農革命軍到達井岡山,開展遊擊戰爭,廢除封建土地制度,實行工農武裝割據。到1928年2月,在井岡山創立瞭第一個農村革命根據地。在井岡山鬥爭中,工農革命軍繼續加強黨的建設和政治思想工作。毛澤東為工農革命軍規定瞭打仗、籌款和做群眾工作三大任務,制訂瞭“三大紀律六項註意”(後來發展成三大紀律八項註意),以及優待俘虜的政策。同年4月,朱德、陳毅率領由南昌起義軍餘部和湘南農軍編成的工農革命軍到達寧岡縣礱市同毛澤東率領的部隊會師(見彩圖)。兩支部隊合編為工農革命軍第4軍,朱德任軍長,毛澤東任黨代表。轄3個師,共1萬餘人。1928年5月以後,各地起義建立起來的武裝,陸續稱為紅軍,1930年後,又改稱中國工農紅軍。

井岡山地區的紅四軍,在毛澤東、朱德指揮下,采取“分兵以發動群眾,集中以應付敵人”和“敵進我退,敵駐我擾,敵疲我打,敵退我追”的遊擊戰術,粉碎瞭江西、湖南兩省國民黨軍的多次“進剿”和“會剿”。1928年12月,彭德懷、滕代遠等率領由平江起義部隊組成的紅軍第5軍主力轉移到井岡山,同紅四軍會合。

1928年4月,朱德、陳毅率領南昌起義軍餘部和湘南農軍,同毛澤東領導的工農革命軍會師於井岡山(油畫)

何孔德作

1928年4月,朱德、陳毅率領南昌起義軍餘部和湘南農軍,同毛澤東領導的工農革命軍會師於井岡山(油畫)

何孔德作

1929年1月,毛澤東、朱德、陳毅率領紅四軍主力向江西南部和福建西部挺進,開展遊擊戰爭,6月至翌年3 月,先後粉碎瞭江西、福建、廣東三省國民黨軍兩次“會剿”,創建瞭後來成為中央蘇區的贛南、閩西根據地。1929年12月,中共紅軍第四軍前委根據中共中央九月來信,在福建省上杭縣古田,由毛澤東主持召開瞭中共紅四軍第九次代表大會,會議全面總結瞭紅四軍誕生以來的建軍經驗,通過瞭以《關於糾正黨內的錯誤思想》為中心內容的決議案。決議規定瞭紅軍的無產階級性質和基本任務,明確瞭共產黨對紅軍的絕對領導和政治工作的地位,解決瞭如何把以農民為主要成分的軍隊建成無產階級新型人民軍隊這個至關重要的問題。它在中國共產黨所領導的人民武裝力量發展史上起瞭長時期的指導作用。

中國共產黨領導的其他地區紅軍,先後創建瞭湘鄂西、鄂豫皖、湘鄂贛等革命根據地,並在鬥爭中逐步發展壯大。1930年6月以後,各革命根據地的紅軍根據中共中央指示和全國紅軍代表會議決定,分別進行瞭整編。贛西南革命根據地和閩西革命根據地紅軍編為第1軍團,朱德任總指揮,毛澤東任政治委員,轄第3、第4、第12軍。隨後,由贛西南地方武裝組成的第20、第22軍也劃歸第1軍團建制。閩西革命根據地紅軍編為第21軍。湘鄂西革命根據地紅軍編為第2軍團,賀龍任總指揮,周逸群任政治委員,轄第2、第6軍。湘鄂贛革命根據地紅軍編為第3軍團,彭德懷任總指揮,滕代遠任政治委員,轄第5、第8、第16軍。鄂豫皖革命根據地紅軍第11軍改編為第1軍。贛東北革命根據地紅軍編為第10軍。廣西省右江革命根據地紅軍仍為第7軍。廣東省東江地區紅軍編為第11軍。江蘇省南通、海門、如皋、泰興地區紅軍編為第14軍。浙江省南部地區紅軍編為第13軍。全國紅軍總數達7萬餘人。

紅軍第1、第3軍團編成後,分別轉戰湘贛、湘鄂贛地區,於8月23日在湖南省瀏陽縣永和市會合,組成中國工農紅軍第一方面軍和中共紅軍第一方面軍總前敵委員會,朱德任方面軍總司令,毛澤東任總政治委員和總前委書記。

1930年11月~1931年9月,紅軍第一方面軍在毛澤東、朱德指揮下,采取“誘敵深入”的作戰方針,連續打破國民黨軍3次大規模“圍剿”。在此期間,由贛南地方武裝編成的紅35軍和由右江地區轉移到中央蘇區的紅7軍先後劃歸紅軍第一方面軍建制。1931年11月,中華蘇維埃共和國中央革命軍事委員會成立,朱德任主席,王稼祥、彭德懷任副主席,下設總參謀部、總政治部、總經理部。中革軍委成立後,撤銷瞭紅一方面軍總部,其所屬部隊歸中革軍委指揮,並稱中央紅軍。12月,寧都起義部隊改編為中國工農紅軍第5軍團,季振同任總指揮,蕭勁光任政治委員,歸中革軍委直接指揮。不久,中央紅軍組建瞭第1軍團總指揮部,林彪任總指揮,聶榮臻任政治委員。1930年11月~1932年3月,湘鄂西革命根據地紅軍相繼挫敗國民黨軍3次“圍剿”,並取得襄北作戰的勝利。在此期間,紅2軍團改編為紅軍第3軍。鄂豫皖革命根據地紅軍於1931年1月和5月,先後打破國民黨軍第1、第2次“圍剿”,11月組成中國工農紅軍第四方面軍、徐向前任總指揮,陳昌浩任政治委員,下轄第4、第25軍。爾後紅四方面軍主動發起攻勢作戰,至1932年6月,連續取得黃安、商潢、蘇傢埠和潢光4次戰役的勝利,使國民黨軍對鄂豫皖革命根據地的第3次“圍剿”計劃遭到破產。湘贛、湘鄂贛、贛東北等革命根據地紅軍在反“圍剿”作戰中也取得瞭勝利。

各地紅軍經過3次反“圍剿”作戰,共殲滅國民黨正規軍20餘萬人;主力紅軍發展到15萬人,各革命根據地得到鞏固和擴大。

1932年7月,蔣介石調集約50萬人的兵力,對湘鄂西和鄂豫皖革命根據地,發動第4次“圍剿”。由於王明“左”傾冒險主義的錯誤領導,兩地區的紅軍未能打破敵人的“圍剿”,被迫於10月分別退出革命根據地。鄂豫皖地區的紅四方面軍主力於12月轉移到四川北部地區,接著創建瞭川陜革命根據地。此後,打破瞭國民黨四川軍閥部隊的“三路圍攻”和取得3次進攻戰役的勝利,部隊發展到5個軍約8萬人。1933年11月至1934年9月又取得反“六路圍攻”的勝利。留在鄂豫皖地區的部分紅軍於1932年11月重建第25軍,繼續堅持鬥爭。湘鄂西地區的紅3軍經過艱苦轉戰,於1934年6月到達貴州省沿河地區,此後創建瞭黔東革命根據地。

1933年2月,蔣介石以30多個師的兵力,對中央革命根據地發動第4次“圍剿”。紅一方面軍在周恩來、朱德的指揮下,打破瞭國民黨軍的“圍剿”。5月,中國工農紅軍總司令部成立,朱德任總司令兼紅軍第一方面軍司令員,周恩來任總政治委員兼紅一方面軍政治委員。

1933年9月,蔣介石調集100餘萬人的兵力,對紅軍進行第5次“圍剿”,其中直接用於中央革命根據地的兵力約50萬人。由於以王明為代表的“左”傾冒險主義錯誤的戰略指導,紅軍未能打破國民黨軍的“圍剿”。中共中央和中革軍委率中央紅軍主力於1934年10月被迫撤出中央革命根據地,進行長征(見彩圖)。湘贛、湘鄂贛、閩浙贛等革命根據地紅軍的反“圍剿”作戰,也都遭到失敗。在此之前,中共中央和中革軍委於1934年7月,以第7軍團(1933年10月正式組成,軍團長尋淮洲,政治委員蕭勁光,11月後為樂少華)組成北上抗日先遣隊,向閩浙皖贛邊挺進。8月,以湘贛革命根據地紅6軍團(任弼時任軍政委員會主席,蕭克為軍團長,王震為政治委員)西征,10月到達黔東,與紅3軍(後恢復第2軍團番號)會合,接著向湘西發動攻勢作戰,至1935年1月,創建瞭湘鄂川黔革命根據地。

1934年10月,中國工農紅軍主力開始長征。圖為中央蘇區首府、中央紅軍出發地——江西瑞金

1934年10月,中國工農紅軍主力開始長征。圖為中央蘇區首府、中央紅軍出發地——江西瑞金

中央紅軍主力長征初期,由於“左”傾冒險主義領導者實行退卻中的逃跑主義,使紅軍在突破國民黨軍4道封鎖線後由8.6萬人減少到3萬餘人。1934年12月18日,中共中央在貴州黎平召開政治局會議。會議采納瞭毛澤東的建議,改變瞭原定去湘西會合紅2、紅6軍團的計劃,轉向國民黨軍兵力薄弱的貴州北部前進。1935年1月7日,紅軍占領遵義城。15~17日,中共中央政治局在遵義召開擴大會議(見彩圖),糾正瞭王明“左”傾冒險主義在軍事上的錯誤,確立瞭以毛澤東為代表的中共中央的正確領導。遵義會議成為中國革命歷史的一個重要轉折點。3月,成立瞭毛澤東、周恩來、王稼祥三人軍事指揮小組。中央紅軍四渡赤水河,於5月渡過金沙江。這時,紅四方面軍長征占領瞭以茂縣(今茂汶)、理番(今理縣)為中心的廣大地區,一部前出到懋功、達維一線。中央紅軍繼續北進,強渡大渡河,翻越夾金山,於6月中旬到達四川省西部懋功地區,同紅四方面軍會師。會師後中共中央提出北上創建川陜甘革命根據地的戰略方針,張國燾則主張向青海、新疆或西康(今四川西部、西藏東部)地區轉移。為統一戰略思想,中共中央政治局於6月26日在懋功以北的兩河口舉行會議,決定北上創建川陜甘革命根據地。7月,中共中央和中革軍委任命張國燾為紅軍總政治委員,並將紅軍第1、第3、第5、第9軍團依次改為紅軍第1、第3、第5、第32軍。8月,兩個方面軍混編為左右兩路軍,過草地北上。當左路軍先頭部隊到達阿壩、右路軍到達班佑、巴西地區時,率左路軍行動的張國燾拒絕繼續執行中共中央北上方針,提出要紅軍南下川康邊,背著中央電令陳昌浩率右路軍南下。又提出“徹底開展黨內鬥爭”,企圖危害黨中央。中共中央遂率右路軍中的第1、第3軍(後組成陜甘支隊)繼續北上,於1935年10月19日到達陜甘革命根據地的吳起鎮,結束瞭長征。

1935年1月,中共中央政治局在遵義召開擴大會議。圖為會議舊址

1935年1月,中共中央政治局在遵義召開擴大會議。圖為會議舊址

在此之前,陜甘邊根據地和陜北根據地紅軍在艱苦困難條件下,積極開展遊擊戰爭,粉碎瞭國民黨軍多次“圍剿”,創建瞭紅軍第26、第27軍和陜甘革命根據地。謝子長、劉志丹等創建的陜甘根據地,成為中共中央和三大主力紅軍以及紅25軍長征的落腳點。

堅持鄂豫皖地區鬥爭的紅25軍,於1934年11月開始長征。12月到達陜西省雒南(今洛南)庾傢河地區,至1935年5月,打破國民黨軍的第一次“圍剿”,創建瞭鄂豫陜革命根據地。7月,紅25軍打破國民黨軍第二次“圍剿”。接著西征北上,於9月到達陜甘革命根據地,與該地區的紅軍第26、第27軍合編為紅軍第15軍團,徐海東任軍團長,程子華任政治委員,劉志丹任副軍團長。11月初,陜甘支隊同紅15軍團會師後,恢復紅一方面軍番號,彭德懷任司令員,毛澤東任政治委員,葉劍英任參謀長,王稼祥任政治部主任,下轄第1、第15軍團,共1.4萬餘人。11月下旬,紅一方面軍取得直羅鎮戰役的勝利,為中共中央把革命大本營放在西北奠定瞭基礎。

張國燾率領紅四方面軍以及隨同行動的紅一方面軍第5、第32軍南下後,10月5日在綏靖之卓木碉宣佈另立“中央”,公然分裂黨、分裂紅軍。隨後部隊在天全、蘆山、名山地區與國民黨軍作戰,開始曾取得較大勝利,但由於戰略方向的錯誤,在敵人進攻下,受到重大損失,1936年4月被迫撤至西康甘孜地區。這時,部隊由南下時的8萬餘人減為4萬餘人。張國燾的南下方針即告破產。在中共中央正確方針的影響和中央領導人的督導下,經過朱德等和紅四方面軍廣大指戰員的鬥爭,張國燾被迫於6月6日取消另立的中央,準備再次率部北上。

紅軍第2、第6軍團於1935年2~8月,粉碎瞭國民黨軍的“圍剿”。11月撤離湘鄂川黔革命根據地開始長征,轉戰於湖南、貴州、雲南等省,於1936年4月北渡金沙江,接著越雪山北進,於6月底7月初到達甘孜地區,與紅四方面軍會師,7月5日,紅2、紅6軍團和紅32軍組成中國工農紅軍第二方面軍,賀龍任總指揮,任弼時任政治委員,蕭克任副總指揮,關向應任副政治委員。7月上旬,紅四、紅二方面軍從甘孜地區開始北上,8月上旬和9月初分別進入甘南地區。

1935年12月下旬,中共中央政治局在陜北的瓦窯堡召開會議,分析瞭國內階級關系變化的新形勢,制定瞭建立抗日民族統一戰線的總政策。1936年2~7月,紅一方面軍取得瞭東征、西征戰役的勝利,擴大瞭紅軍,鞏固和發展瞭陜甘革命根據地,推動瞭抗日民族統一戰線的發展,並為三大主力紅軍會師創造瞭有利條件。8月,中共中央制定瞭紅軍三個方面軍協力奪取寧夏的戰略計劃。9月中旬,張國燾電令紅四方面軍準備西進青海和甘肅西北部。16~18日,中共西北局在岷州召開會議,否定瞭張國燾的西進主張,重新肯定瞭北上方針。9月23日,漳縣會議又采納瞭從永清、循化渡河的意見。會後張國燾電令紅四方面軍迅速從蘭州以西渡過黃河,向涼州、永登地區前進。後西進部隊因氣候、地形條件受阻,中共中央和軍委又連電指示停止西進,立即北上。在此情況下,張國燾遂率領紅四方面軍北上。10月,紅軍第四、第二方面軍分別在甘肅省會寧和靜寧將臺堡地區同第一方面軍會師(見彩圖)。

1936年10月,紅軍第一、第二、第四方面軍在甘肅會寧地區會師,至此長征勝利結束。圖為會師樓

1936年10月,紅軍第一、第二、第四方面軍在甘肅會寧地區會師,至此長征勝利結束。圖為會師樓

10月20日,國民黨軍開始大舉進攻。25日,按照中共中央和軍委的部署,紅四方面軍第30軍渡過黃河。隨後,第9軍和紅四方面軍總部及第5軍亦渡過黃河,準備執行寧夏戰役計劃。11月5日,紅軍總部電令紅四方面軍河西部隊:目前主要任務是消滅馬步芳部,獨立開展一個新局面,首先占領大靖、古浪、永登地區,必要時應迅速占領涼州地區。11日,中共中央決定:河西部隊稱西路軍,成立以陳昌浩為主席、徐向前為副主席的西路軍軍政委員會,統一指揮該部的行動。此後,西路軍在甘肅西北部同軍閥馬步芳等部的優勢兵力進行瞭4個多月的浴血奮戰,共殲敵約2萬人。但西路軍也遭到嚴重損失,到1937年3月中旬終於失敗。李先念等率餘部翻越祁連山,穿過戈壁灘,進入新疆。

1936年11月,紅軍取得山城堡戰役的勝利,迫使國民黨軍停止對陜甘革命根據地的進攻。12月12日,西安事變發生。中國共產黨以停止內戰、一致抗日的大局為重,努力促成事變的和平解決,為後來的國共合作、共同抗日鋪平瞭道路。

1936年12月,中華蘇維埃中央政府決定:組成23人的中央革命軍事委員會,毛澤東任主席,周恩來、張國燾任副主席;朱德任中國工農紅軍總司令,張國燾任總政治委員,劉伯承任總參謀長,葉劍英任副總參謀長,王稼祥任總政治部主任,楊尚昆任總政治部副主任。至全國抗日戰爭爆發前夕,在陜甘地區的中國工農紅軍主力和地方部隊發展到7.4萬餘人。

紅軍主力長征後,項英、陳毅等領導留在南方的紅軍和遊擊隊,在和中共中央失去聯系的情況下,緊緊依靠人民群眾,以無比英勇的氣概,靈活的鬥爭策略,在8省14個地區獨立地堅持艱苦卓絕的三年遊擊戰爭,牽制和消耗瞭國民黨軍大量兵力,從戰略上配合瞭主力紅軍的行動,並保存瞭1萬餘人的武裝,成為爾後華中、華南地區人民進行抗日戰爭的骨幹力量。

在土地革命戰爭深入發展的時候,日本帝國主義於1931年制造“九一八”事變,侵占中國東北三省。當地軍民在中國共產黨領導和推動下,組成抗日義勇軍、遊擊隊,英勇抗擊侵略者。中國共產黨組織領導的東北抗日武裝,於1934年11月開始改編為東北人民革命軍,1936年初改稱 東北抗日聯軍。1936年至1937年7月,東北抗日聯軍廣泛開展遊擊戰爭,殲滅瞭大量日本侵略軍,發展到10個軍,1個獨立師,共2萬餘人。東北抗日遊擊戰爭,打擊瞭日本帝國主義在東北的殖民統治,推動瞭全國抗日運動的發展。

抗日戰爭時期 1937年7月7日,盧溝橋事變後,中國開始瞭全國性的抗日戰爭。中國共產黨中央委員會於7月8日發出通電,呼籲全國人民、國民黨政府和軍隊團結起來,共同抗戰。8月國民黨當局接受瞭中國共產黨提出的合作抗日主張,以國共合作為基礎的全國抗日民族統一戰線得以實現。8月下旬,中共中央在陜西省洛川召開政治局擴大會議,通過《關於目前形勢與黨的任務的決定》和《抗日救國十大綱領》,提出全面的全民族的抗戰路線,確定共產黨領導的軍隊執行獨立自主的山地遊擊戰的戰略方針,擔負開辟敵後戰場、配合正面戰場、建立抗日根據地的基本任務。會議決定組成以毛澤東為主席,朱德、周恩來為副主席的中共中央革命軍事委員會(簡稱中共中央軍委)。根據國共兩黨達成的協議,中國工農紅軍主力於8月25日改編為國民革命軍第八路軍(簡稱八路軍),朱德任總指揮,彭德懷任副總指揮(9月11日按全國統一的戰鬥序列,八路軍改稱第18集團軍,朱、彭改稱正、副總司令),葉劍英任參謀長,左權任副參謀長,任弼時任政治部主任,鄧小平任政治部副主任。轄3個師:第115師,林彪任師長,聶榮臻任副師長;第120師,賀龍任師長,蕭克任副師長;第129師,劉伯承任師長,徐向前任副師長,全軍共4.6萬餘人。8月初,薄一波等利用同山西閻錫山建立的特殊形式的統一戰線,組建成實際由共產黨領導的山西新軍的第一支部隊山西青年抗敵決死隊。自8月22日起,八路軍3個師先後開赴山西抗日前線。主力開赴前線後,在延安成立瞭以蕭勁光為主任的八路軍後方總留守處,統一指揮留守陜甘寧邊區的部隊(以後,後方總留守處改稱八路軍留守兵團司令部,蕭勁光為司令員)。為保證共產黨對八路軍的絕對領導,中共中央軍委於8月29日決定成立前方分會(後稱華北軍分會),朱德為書記,彭德懷為副書記。同時,各師成立軍政委員會。9月25日,第115師在平型關殲滅日軍1000餘人,首戰告捷。此後,八路軍以一部兵力分散發動群眾,創建抗日民主根據地,主力則活躍於日軍側翼,不斷打擊敵人,配合國民黨軍保衛忻口、太原的作戰。10月,中共中央軍委決定恢復受國民黨幹涉一度取消的政治委員制度,任命聶榮臻、關向應、張浩分任第115、第120、第129師政治委員,同時恢復師、旅政治部和團政治處,加強部隊政治工作。11月8日,日軍占領山西省會太原,國民黨軍大部退向黃河以西以南。從此,在華北以國民黨軍為主體的正規戰爭即告結束,以八路軍為主體的遊擊戰爭進入主要地位。

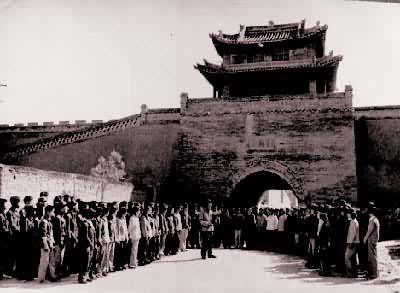

中國工農紅軍改編為八路軍後,整裝待發,準備開赴抗日前線

中國工農紅軍改編為八路軍後,整裝待發,準備開赴抗日前線

10月12日,國民黨政府宣佈:南方8省的紅軍和遊擊隊改編為國民革命軍陸軍新編第四軍(簡稱新四軍),葉挺任軍長,項英任副軍長,張雲逸任參謀長,周子昆任副參謀長,袁國平任政治部主任,袁國平任政治部副主任。轄4個支隊:第1支隊,陳毅任司令員,傅秋濤任副司令員:第2支隊,張鼎丞任司令員,粟裕任副司令員;第3支隊,張雲逸兼司令員,譚震林任副司令員;第4支隊,高敬亭任司令員。全軍共1萬餘人。新四軍組成後,第1、第2支隊挺進蘇南;第3支隊展開於皖南;第4支隊展開於皖中,開展遊擊戰爭。

至1938年4月,八路軍完成瞭在山西的戰略展開,創建瞭晉察冀、晉西南、晉西北、晉冀豫抗日民主根據地,先後成立瞭晉察冀、晉冀豫和冀南軍區。在此期間,中共山東省委領導的抗日武裝起義遍及全省,建立瞭許多支抗日武裝,為山東各抗日民主根據地的建立創造瞭條件。從1938年4月下旬起,八路軍依托山區向平原發展。第129師主力和第115師一部進入冀南、魯豫邊,加強當地抗日武裝;第120師、晉察冀軍區各一部合編為第4縱隊,挺進冀東,協同當地中共組織和抗日團體,發動人民舉行暴動,創建冀東根據地;以冀中人民自衛軍與河北遊擊軍合編為八路軍第3縱隊,同時成立冀中軍區,創建冀中根據地;第115師、第129師各一部進軍冀魯邊,第120師一部挺進綏遠(今屬內蒙古自治區),協同當地人民武裝創建根據地。至1938年10月武漢失守,八路軍進一步完成在華北的戰略展開,開辟瞭廣闊的敵後戰場,部隊發展到15.6萬人。新四軍在長江南北先後創建瞭蘇南、皖江和豫東等抗日民主根據地,部隊發展到2.5萬人。八路軍和新四軍抗擊日軍40萬人,偽軍7.8萬人,有力地阻滯瞭日軍的進攻。與此同時,東北抗日聯軍在十分困難的條件下,積極展開對日軍作戰,建立和堅持瞭人民抗戰的陣地。在此期間,毛澤東先後發表《抗日遊擊戰爭的戰略問題》和《論持久戰》等重要論著,對八路軍、新四軍和各抗日根據地軍民堅持抗戰起瞭重要的指導作用。

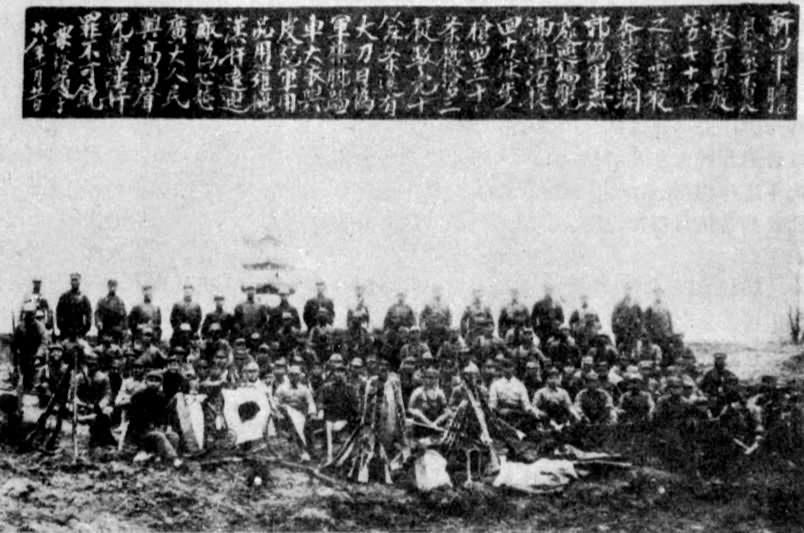

新四軍一部奔襲蕪湖機場外圍據點後合影

新四軍一部奔襲蕪湖機場外圍據點後合影

日軍侵占廣州、武漢後,停止瞭戰略進攻,抗日戰爭進入相持階段。日本對國民黨采取以政治誘降為主、軍事打擊為輔的政策,逐漸向敵後戰場增兵,加緊對共產黨領導的軍隊和人民武裝作戰。國民黨當局則從戰爭初期較為積極抗戰轉為消極抗戰。1938年9~11月間,中共中央在延安召開擴大的六屆六中全會,總結抗戰以來的經驗,提出把黨的主要工作方面放在戰區和敵後,重申獨立自主地放手組織人民抗日武裝鬥爭的方針,會議確定瞭鞏固華北,發展華中、華南的戰略任務。六屆六中全會以後,敵後抗日根據地和人民抗日武裝得到大的發展,成為堅持中國抗戰的主要力量,敵後戰場成為抗戰的主要戰場。在華北,八路軍3個師的主力向冀中、冀南、山東挺進,與當地抗日武裝相結合,積極對日偽軍作戰。至1940年,八路軍又新編25個旅和第1、第2、第5縱隊。1940年8~12月,八路軍以105個團約20萬人的兵力,對華北日偽軍展開大規模的破襲戰(史稱百團大戰),沉重地打擊瞭日偽軍。在華中,新四軍確定瞭向南鞏固、向東作戰、向北發展的方針,各支隊廣泛開展遊擊戰爭,創建瞭皖東、豫皖蘇、鄂豫邊等抗日民主根據地。1940年夏,八路軍一部南下,協同新四軍開展對敵鬥爭。7月,新四軍江南部隊一部渡長江北上,此後開辟瞭蘇北抗日民主根據地。11月中旬,華中新四軍八路軍總指揮部在蘇北鹽城成立,葉挺,陳毅任正副總指揮,劉少奇任政治委員。在兩年中,八路軍、新四軍、華南抗日遊擊隊不斷對日偽軍進行襲擊、伏擊,並粉碎瞭日偽軍的“掃蕩”100餘次,抗擊侵華日軍的58%和全部偽軍 ,共斃傷俘日偽軍約40萬人。敵後抗日軍民還打退瞭國民黨頑固派發動的第一次反共高潮。從1940年3月起,山西新軍陸續加入八路軍的戰鬥序列。新四軍新建瞭第5、第6支隊及豫鄂挺進縱隊。八路軍、新四軍和華南抗日遊擊隊發展到50餘萬人,在華北、華中、華南建立瞭擁有近1億人口的十幾塊抗日根據地。東北抗日聯軍在極端困難的條件下,縮編部隊,分散堅持抗日遊擊戰。成立於1937年1月的抗日軍事政治大學以及後來陸續成立的十幾所分校,在整個抗日戰爭期間共培養各級幹部達10萬餘人,為軍隊建設作出瞭貢獻。1939年2月,八路軍總部發出整軍訓令,華北各部隊連續進行三期整軍。同年6月,中共中央軍委指示新四軍采取八路軍的經驗,加強教育工作和黨的工作。1940年2月,中共中央軍委發出開展大生產運動的指示,要求各部隊一面戰鬥,一面生產,一面學習,全軍普遍開展大生產運動。同年4月,中共中央發出瓦解敵軍工作的指示,要求健全旅以上的敵軍工作部門。在延安和各抗日根據地建立瞭日人反戰同盟支部和日本工農學校。

1940年9月日本同德、意結成軍事同盟後,加緊準備南進,發動太平洋戰爭。為變中國為其進行太平洋戰爭的基地,日本繼續對國民黨政府進行誘降,對敵後抗日根據地加緊“掃蕩”、“清鄉”,實行“三光”(燒光、殺光、搶光)政策,進行軍事、政治、經濟、文化相結合的“總力戰”。國民黨則繼續堅持消極抗戰、積極反共的方針。1941~1942年,八路軍、新四軍和華南抗日遊擊隊處於極端困難時期,八路軍、新四軍的總兵力由50萬人下降到40萬人,根據地縮小瞭1/6,根據地人口由1億減至5000萬以下。為瞭克服困難,中國共產黨采取瞭一系列措施。1941年11月,中共中央軍委發出《關於抗日根據地軍事建設的指示》。遵照軍委的指示,各部隊普遍實行精兵簡政,主力部隊抽調大批幹部充實地方武裝,一部分正規軍轉為地方部隊,從而使主力部隊更加精幹,地方武裝和民兵成倍發展,適應瞭當時的形勢和開展人民戰爭的要求。1942年6月,中共中央軍委和總政治部發出《關於軍隊中整風學習與檢查工作的指示》。全軍經過整風運動,提高瞭馬列主義、毛澤東思想的水平,改進瞭政治思想工作,為爭取抗戰勝利打下瞭思想基礎。全軍普遍開展瞭“擁政愛民”、“擁軍優抗”、“尊幹愛兵”運動,更加密切瞭軍政、軍民、官兵關系。同年9月,中共中央政治局通過《關於統一抗日根據地黨的領導及調整各組織間關系的決定》,確定在各抗日根據地實行黨的領導的統一和一元化。在中國共產黨的領導下,敵後廣大軍民對日偽軍加強政治攻勢,廣泛開展圍困戰、麻雀戰、地雷戰、地道戰等群眾性的遊擊戰爭;根據中共中央制定的“敵進我進”的方針,組織精幹的武裝工作隊,深入日軍占領區開展鬥爭,粉碎日軍“掃蕩”、“清鄉”,挫敗瞭日軍的“總力戰”。有些部隊還越過長城到熱東、遼西發展遊擊戰爭。在這個階段的初期,1941年1月,國民黨頑固派制造瞭皖南事變,包圍襲擊奉命由皖南向長江以北轉移的新四軍軍部及皖南部隊,軍長葉挺被扣,副軍長項英遇害。“皖南事變”後,中共中央軍委決定重建新四軍軍部,任命陳毅為代理軍長,劉少奇為政治委員,張雲逸為副軍長,賴傳珠為參謀長,鄧子恢為政治部主任;將所屬部隊擴編為7個師、1個獨立旅,全軍共9萬餘人,繼續堅持華中抗戰,粉碎瞭國民黨頑固派的第二次反共高潮。到1942年底,敵後各抗日根據地軍民克服種種困難,頑強戰鬥,堅持抗日陣地,渡過瞭敵後抗戰的最艱苦階段。

從1943年起,敵後抗日武裝力量開始恢復和發展,八路軍、新四軍和華南人民抗日遊擊隊積極作戰,多次粉碎日偽軍1~4萬人的大“掃蕩”,並積極展開拔除日偽軍據點、破壞日偽軍交通線的鬥爭,恢復瞭一些地區;迫使日偽軍收縮兵力,轉為守勢;1943年夏,制止瞭國民黨頑固派發動的企圖以重兵進犯陜甘寧邊區為主的第三次反共高潮。1944年4月,毛澤東主持起草八路軍留守兵團政治部《關於軍隊政治工作問題》的報告。這是繼古田會議決議之後,又一歷史性文獻,對軍隊建設起瞭指導作用。6月以後,各部隊根據中央《關於整訓部隊的指示》,普遍開展練兵運動,提高瞭戰鬥力。4~12月,日軍在太平洋戰爭失利的情況下,為保持本土與東南亞的聯系,摧毀美軍在中國西南地區的空軍基地,發起打通大陸交通線作戰,國民黨軍在華中、華南地區全線潰敗;八路軍、新四軍則向日偽軍占領的城鎮和交通線連續發動攻勢作戰。1944年10月,第120師一部組成八路軍獨立第1遊擊支隊(通稱南下支隊)挺進湘粵邊。12月,新四軍主力一部渡長江南下,鞏固與擴大瞭蘇浙皖邊抗日根據地。1945年春、夏季,八路軍、新四軍繼續開展攻勢作戰。兩年中,共收復縣城70餘座,殲日偽軍40餘萬人,把日偽軍壓縮到大中城市和主要交通線沿線地區。到1945年上半年,抗日民主根據地在西北、華北、華中和華南已經發展到19塊,根據地人口達9550餘萬人,中國共產黨領導的抗日武裝發展到91萬餘人。

1945年4~6月召開的中共第七次全國代表大會,制定瞭“放手發動群眾,壯大人民力量,在我黨的領導下,打敗日本侵略者,解放全國人民,建立一個新民主主義的中國”的政治路線,提出瞭實行從抗日遊擊戰爭向正規戰爭的戰略轉變和迎接全國反攻的總任務。7月26日,中、美、英三國發表《波茨坦公告》,敦促日本投降。8月6日和9日,美國向日本廣島和長崎投瞭原子彈。8日,蘇聯對日宣戰,隨即出兵中國東北。9日,毛澤東發表《對日寇的最後一戰》聲明,號召舉行全國大反攻。10日和11日,朱德總司令連續發佈大反攻命令。各抗日根據地軍民立即向拒絕投降的日偽軍展開猛烈的進攻,收復瞭華北、中原、華東、華南等地的大片國土。東北抗日聯軍積極配合蘇聯紅軍在東北諸省的作戰。8月15日,日本正式宣佈無條件投降。9月2日,日本政府在投降書上簽字(見彩圖)。至此,中國人民偉大的抗日民族解放戰爭勝利結束。

1945年9月2日,日本國代表在東京灣美艦“密蘇裡”號上簽字投降。第二次世界大戰結束

1945年9月2日,日本國代表在東京灣美艦“密蘇裡”號上簽字投降。第二次世界大戰結束

在八年抗戰中,中國共產黨領導的抗日武裝在人民群眾的支援下,同日偽軍作戰12.5萬餘次,斃傷俘日偽軍171.4萬餘人,在19個省區形成擁有100多萬平方公裡土地和1.2億人口的解放區,部隊發展到130餘萬人,為打敗日本帝國主義,為世界反法西斯戰爭的勝利作出瞭巨大貢獻。

解放戰爭時期 抗日戰爭勝利後,以蔣介石為首的國民黨反動派在美帝國主義的支持下,為獨占勝利果實,消滅中國共產黨及其領導的武裝力量,蓄謀發動內戰。在其準備尚未就緒的情況下,采取假和平、真內戰兩手策略,一面邀請中共代表赴重慶談判;一面加緊部署全面內戰,向解放區周圍調集兵力,進行挑釁和進攻。中國共產黨同蔣介石集團進行瞭針鋒相對的鬥爭。在同國民黨政府進行和平談判,爭取和平民主的同時,對其發動內戰的陰謀保持高度的警惕,領導解放區軍民從各方面加強應戰準備。

毛澤東在陜北運籌帷幄,粉碎國民黨軍的重點進攻

毛澤東在陜北運籌帷幄,粉碎國民黨軍的重點進攻

為適應國民黨將要發動內戰的形勢,中共中央制定瞭“向北發展,向南防禦”的戰略方針,調整瞭戰略部署。先後將在廣東、浙江、蘇南、皖南、皖中、湖南、湖北、豫北等地的部隊,分別轉移到蘇皖邊、山東和中原解放區;從關內各解放區抽調部隊11萬餘人和黨政幹部約2萬人進入東北,會同東北人民自衛軍開辟東北解放區。各大戰略區的部隊進行整編,編組野戰兵團。至1946年6月,全軍共編成27個野戰縱隊(師)及6個野戰旅、14個炮兵團。各個戰略區和野戰軍的指揮員:東北人民自治軍(1946年1月改稱東北民主聯軍),林彪任總司令,彭真、羅榮桓分別任第一、第二政治委員。陜甘寧晉綏聯防軍,王世泰任代司令員,習仲勛任政治委員。晉綏軍區,賀龍任司令員,李井泉任政治委員;晉綏野戰軍,賀龍兼任司令員。晉察冀軍區,聶榮臻任司令員兼政治委員;晉察冀野戰軍,蕭克任司令員,羅瑞卿任政治委員。晉冀魯豫軍區和晉冀魯豫野戰軍,劉伯承任司令員,鄧小平任政治委員。中原軍區,李先念任司令員,鄭位三任政治委員。新四軍軍部兼山東軍區機關,陳毅任軍長兼軍區司令員,饒漱石任政治委員;山東野戰軍,陳毅任司令員,黎玉任政治委員。蘇皖邊部隊組成屬於新四軍建制的華中軍區和華中野戰軍,張鼎丞任軍區司令員,鄧子恢任政治委員;粟裕任野戰軍司令員,譚震林任政治委員。全部野戰軍約60萬人,另地方軍60餘萬人,民兵220餘萬人。在此期間,各解放區軍民對國民黨軍的挑釁和進攻進行瞭堅決自衛還擊。先後進行瞭上黨戰役、邯鄲戰役、平綏路戰役、津浦路阻擊戰及四平保衛戰等,殲滅瞭國民黨軍的有生力量,遲滯其進攻,有力地配合瞭和平談判。與此同時,各野戰軍、地方軍和民兵開展瞭軍政大練兵,協助地方黨組織和政府開展減租減息、土地改革和大生產運動等。

1946年6月,蔣介石公開撕毀國共雙方簽訂的停戰協定,以約30萬人的兵力進攻中原解放區,接著,將戰火擴展到其他解放區。中原軍區部隊英勇奮戰,分路勝利突出重圍(見中原突圍),各解放區軍民奮起自衛,人民解放戰爭全面展開。此後各解放區部隊陸續改稱人民解放軍。戰爭初期,蔣介石憑借其430萬人的兵力和武器裝備的優勢,采取全面進攻、速戰速決的戰略方針,企圖在3~6個月內首先消滅關內的人民解放軍,爾後殲滅東北地區的人民解放軍。人民解放軍在兵員數量和武器裝備均居劣勢的情況下,堅持人民戰爭思想,采取以殲滅國民黨軍有生力量為主,而不以保守地方為主的戰略方針,在內線作戰。從1946年7月至1947年2月,共殲滅國民黨軍71萬餘人,迫使其停止瞭全面進攻,改為向陜北和山東實施重點進攻。人民解放軍在陜北和山東戰場繼續進行防禦作戰,打擊並鉗制國民黨軍的主要集團,在東北、熱河、冀東、豫北、晉南等戰場舉行戰略性反攻。至1947年6月,人民解放軍在1年作戰中,共殲滅國民黨軍112萬人,斃俘其旅(將)級以上軍官202名。人民解放軍的總兵力增加到195萬人。在此前後,人民解放軍各部隊遵照中共中央、中央軍委指示,普遍恢復和建立瞭黨委會。與此同時,加強瞭瓦解敵軍和改造新解放戰士的工作,收到瞭極大效果。

戰爭進入第2年,針對國民黨軍戰線延長,守備兵力增多,機動兵力減少,戰略後方空虛等情況,中共中央、中央軍委決定人民解放軍以主力打到外線去,將戰爭引向國民黨統治區,在外線大量殲敵;同時,以主力一部和廣大地方部隊繼續在內線殲敵,收復失地。1947年7~9月,人民解放軍在總兵力尚處劣勢和未完全粉碎敵人重點進攻的情況下,轉入全國規模的反攻和進攻,並把進攻重點首先指向中原地區。6月30日晚,劉伯承、鄧小平率晉冀魯豫野戰軍主力4個縱隊,突破國民黨軍的黃河防線,發起魯西南戰役,經1個月作戰,殲滅國民黨軍9個半旅共6萬餘人,為進軍大別山打開瞭道路。8月上旬,晉冀魯豫野戰軍主力越過隴海路南下,向大別山挺進;8月下旬,陳賡、謝富治率晉冀魯豫野戰軍2個縱隊和1個軍南渡黃河,進軍豫西。9月下旬,陳毅、粟裕率華東野戰軍(1947年1月,山東、華中兩野戰軍合並改稱)主力進軍豫皖蘇邊區。三路大軍艱苦奮戰,開辟並鞏固瞭以大別山為中心的解放區。1948年5月,重建中原軍區;轉入外線的晉冀魯豫野戰軍主力改稱中原野戰軍。晉察冀軍區與晉冀魯豫軍區合並為華北軍區。人民解放軍在內線的各部隊,先後展開攻勢作戰,殲滅瞭大量國民黨軍,收復並新解放瞭大片土地。人民解放軍在內線的攻勢作戰與外線的大舉出擊相結合,構成瞭向國民黨軍舉行全國規模進攻的總形勢,使戰爭達到一個歷史轉折點。

1947年10月10日,人民解放軍總部發佈《中國人民解放軍宣言》,發出:“打倒蔣介石,解放全中國”的號召。同日,重新頒佈“三大紀律,八項註意”。12月,毛澤東在關於《目前形勢和我們的任務》的報告中,提出瞭著名的十大軍事原則,對於指導解放戰爭的勝利起瞭重要作用。1947年冬至1948年夏,各部隊利用作戰間隙先後開展瞭以“訴苦”(訴舊社會給予勞動人民之苦)、“三查”(查階級、查工作、查鬥志)為主要內容的新式整軍運動,純潔瞭內部,增強瞭團結,提高瞭全體指戰員的政治覺悟。部隊政治、經濟、軍事三大民主得到進一步發揚。在此基礎上,進一步廣泛開展立功運動,激發瞭革命英雄主義精神。隨後,全軍各部隊遵照中共中央1948年1月發出的“關於建立報告制度”的指示,進行瞭紀律整頓,加強瞭組織紀律性。

戰爭進入第3年時,國民黨軍的總兵力下降到365萬人。人民解放軍總兵力上升到280萬人。經過兩年作戰,人民解放軍的軍政素質已有很大提高,建立瞭較強大的炮兵和其他一些特種兵,進一步掌握瞭攻堅戰術,初步具備瞭攻取大中城市的能力。而國民黨軍則連戰連敗,戰鬥力日益下降。1948年9月,中共中央政治局會議重申建設500萬人民解放軍,在大約5年左右的時間內(從1946年7月算起)從根本上打倒國民黨反動統治的總任務,並決定打前所未有的大殲滅戰,即通過戰略決戰殲滅更多的國民黨軍。

1948年9月12日至11月2日,東北野戰軍在遼寧省西部和沈陽地區舉行遼沈戰役,共殲滅國民黨軍47.2萬餘人,解放瞭東北全境。遼沈戰役的勝利,以及豫東、濟南等戰役的勝利,使全國的軍事形勢進入瞭一個新的轉折點,人民解放軍不但在質量上早已占有優勢,而且在數量上也已占有瞭優勢。11月6日至1949年1月10日,華東野戰軍、中原野戰軍和華東、中原、華北軍區地方武裝各一部共60餘萬人,在以徐州為中心的廣大地區舉行淮海戰役,殲滅國民黨軍55萬餘人,解放瞭長江下遊以北廣大地區。11月29日至1949年1月31日,東北野戰軍和華北軍區第2、第3兵團以及地方部隊等共100餘萬人,在北平、天津、張傢口地區舉行平津戰役,共殲滅和改編國民黨軍52萬餘人,華北地區基本解放(見彩圖)

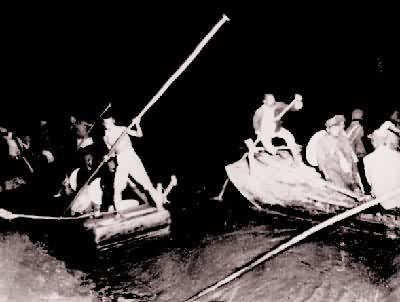

1947年7月至9月,人民解放軍開始戰略反攻。圖為6月30日晚,劉鄧大軍南渡黃河,轉入外線作戰

1947年7月至9月,人民解放軍開始戰略反攻。圖為6月30日晚,劉鄧大軍南渡黃河,轉入外線作戰

人民解放軍在轉入外線作戰的同時,內線各部隊也相繼轉入反攻。圖為1947年11月人民解放軍攻克華北重鎮石傢莊

人民解放軍在轉入外線作戰的同時,內線各部隊也相繼轉入反攻。圖為1947年11月人民解放軍攻克華北重鎮石傢莊

1948年3月,人民解放軍攻克遼北(今吉林)四平街

1948年3月,人民解放軍攻克遼北(今吉林)四平街

1948年3月,人民解放軍攻克陜西宜川

1948年3月,人民解放軍攻克陜西宜川

1948年9月,人民解放軍攻克山東省會濟南

1948年9月,人民解放軍攻克山東省會濟南

1948年9月12日至11月2日,人民解放軍進行遼沈戰役。圖為人民解放軍向錦州國民黨軍發起總攻

1948年9月12日至11月2日,人民解放軍進行遼沈戰役。圖為人民解放軍向錦州國民黨軍發起總攻

1948年10月,國民黨第60軍軍長曾澤生在長春率部起義。圖為起義將領抵達哈爾濱車站時受到人民群眾的歡迎

1948年10月,國民黨第60軍軍長曾澤生在長春率部起義。圖為起義將領抵達哈爾濱車站時受到人民群眾的歡迎

人民解放軍戰車部隊乘勝向沈陽挺進

人民解放軍戰車部隊乘勝向沈陽挺進

人民解放軍在遼西地區圍殲國民黨軍廖耀湘兵團

人民解放軍在遼西地區圍殲國民黨軍廖耀湘兵團

1948年11月6日至1949年1月10日,人民解放軍進行淮海戰役。圖為人民解放軍某部向國民黨軍黃百韜兵團駐地碾莊圩突擊

1948年11月6日至1949年1月10日,人民解放軍進行淮海戰役。圖為人民解放軍某部向國民黨軍黃百韜兵團駐地碾莊圩突擊

1948年11月30日,國民黨軍放棄徐州向永城方向撤逃。圖為人民解放軍通過徐州市區追殲逃敵

1948年11月30日,國民黨軍放棄徐州向永城方向撤逃。圖為人民解放軍通過徐州市區追殲逃敵

1948年12月,人民解放軍在雙堆集全殲國民黨軍黃維兵團

1948年12月,人民解放軍在雙堆集全殲國民黨軍黃維兵團

1949年1月10日,人民解放軍在陳官莊全殲國民黨杜聿明集團。圖為人民解放軍某部將俘虜押下戰場

1949年1月10日,人民解放軍在陳官莊全殲國民黨杜聿明集團。圖為人民解放軍某部將俘虜押下戰場

1948年11月29日至1949年1月31日,人民解放軍進行平津戰役。圖為12月22日人民解放軍攻克新保安

1948年11月29日至1949年1月31日,人民解放軍進行平津戰役。圖為12月22日人民解放軍攻克新保安

1949年1月14日,人民解放軍向天津國民黨軍發起總攻,步兵在坦克掩護下沖入市區

1949年1月14日,人民解放軍向天津國民黨軍發起總攻,步兵在坦克掩護下沖入市區

1949年1月,國民黨軍傅作義部接受改編,北平和平解放。圖為人民解放軍在朝陽門接防

1949年1月,國民黨軍傅作義部接受改編,北平和平解放。圖為人民解放軍在朝陽門接防

1949年1月31日,人民解放軍進駐北平,舉行入城式,炮兵部隊通過前門大街

1949年1月31日,人民解放軍進駐北平,舉行入城式,炮兵部隊通過前門大街

在遼沈、淮海、平津三大戰役前後,華東野戰軍於1948年9月16~24日進行瞭濟南戰役,全殲守敵5萬餘人。西北野戰軍進行瞭澄郃、荔北戰役和冬季攻勢,殲滅國民黨軍近6萬人。華北軍區第1兵團(後改稱第18兵團),於1948年10月5日發起太原戰役,1949年4月24日會同第19、第20兵團攻克太原,殲滅國民黨軍13萬餘人。

三大戰役後,人民解放軍的總兵力增加到400萬人,其中野戰軍218萬人;國民黨軍僅有220萬人,且分佈在新疆至臺灣廣大地區和漫長戰線上。蔣介石為拖延時間,以便重整軍力,一面宣佈“總統引退”,由李宗仁出面要求同共產黨進行和平談判;一面則在幕後指揮加緊擴軍,佈防長江,企圖阻止人民解放軍過江。中國共產黨為求早日結束戰爭,同南京國民黨政府進行談判;同時,要求人民解放軍作好向全國進軍的一切準備。1949年3月,毛澤東提出瞭解決國民黨殘存作戰部隊的“三種方式”(即用武力解決的天津方式,進行和平改編的北平方式,暫時予以保留,爭取其中立,待時機成熟後再行改編的綏遠方式)。為適應戰爭形勢的發展,人民解放軍按照中央軍委關於統一全軍編制及部隊番號的規定,於1948年冬至1949年夏進行整編:西北野戰軍編為第一野戰軍,彭德懷任司令員兼政治委員,轄第1、第2兵團;中原野戰軍編為第二野戰軍,劉伯承任司令員,鄧小平任政治委員,轄第3、第4、第5兵團;華東野戰軍編為第三野戰軍,陳毅任司令員兼政治委員,轄第7、第8、第9、第10兵團;東北野戰軍編為第四野戰軍,林彪任司令員,羅榮桓任政治委員,轄第12、第13、第14、第15兵團。華北軍區第1、第2、第3兵團改稱第18、第19、第20兵團,連同由東北野戰軍鐵道縱隊改編的鐵道兵團,直屬中國人民解放軍總部指揮。原有的5個一級軍區除中原軍區於1949年5月同第四野戰軍合並成華中軍區(林彪任司令員,羅榮桓、鄧子恢分任第一、第二政治委員)外,其餘4個軍區無變動,即:西北軍區(1949年2月組建),賀龍任司令員,習仲勛任政治委員;東北軍區(1948年1月組建),林彪任司令員兼政治委員;華北軍區,聶榮臻任司令員,薄一波任政治委員;華東軍區(1947年1月組建),陳毅任司令員,饒漱石任政治委員。此外,在長江以南各地堅持鬥爭的遊擊隊,分別整編為人民解放軍閩粵贛邊縱隊、粵贛湘邊縱隊、桂滇黔邊縱隊、閩浙贛邊縱隊和瓊崖縱隊。人民解放軍各大軍區及野戰軍為適應形勢發展的需要,以原抗日軍事政治大學及所屬分校為基礎,先後成立瞭東北、華東、華北、西北、中原等軍事政治大學及軍政幹校和各類技術學校,訓練瞭大批幹部,為加強軍隊建設,奪取革命戰爭的勝利,發揮瞭重要作用。

1949年4月20日,南京國民黨政府拒絕在國共雙方代表擬就的國內和平協定最後修正案上簽字,使談判破裂。人民解放軍根據毛澤東、朱德發佈的《向全國進軍的命令》,於20日午夜,以第二、第三野戰軍及第四野戰軍第12兵團發起渡江戰役,23日解放國民黨統治的政治中心南京,5月17日解放武漢三鎮,5月27日解放上海。渡江戰役共殲滅國民黨軍43萬餘人。

渡江戰役結束後,各野戰軍按照中共中央軍委的預定部署,分別向東南、中南、西北、西南地區進軍。第三野戰軍第10兵團,於7月上旬進軍福建,至10月下旬,解放瞭除金門等島嶼以外的福建全省,追殲國民黨軍10萬餘人。6月底,第四野戰軍及第二野戰軍第4兵團進軍中南,8月初,國民黨長沙綏署主任程潛率部起義,至12月中旬,解放瞭除海南島以外的中南全境,殲滅國民黨軍40餘萬人。第一野戰軍於5月20日解放西安後,相繼解放蘭州、西寧、銀川等地,9月下旬國民黨軍新疆省警備司令陶峙嶽及省主席鮑爾漢先後率部起義。第一野戰軍在向西北進軍中,共殲滅國民黨軍30餘萬人,解放瞭西北5省。第二野戰軍在第一、第四野戰軍各一部配合下,於11月開始 進軍西南,至1950年4月中旬,解放瞭除西藏以外的西南4省,殲滅國民黨軍90餘萬人。1949年9月19日,國民黨綏遠省主席董其武率所部6萬餘人起義,至此華北全境解放。1950年5月1日,第四野戰軍第15兵團在瓊崖縱隊的接應下解放海南島。5月19日,第三野戰軍第7兵團解放舟山群島。至此,人民解放軍解放全國的大規模作戰行動即告結束。

人民解放軍在歷時4年的解放戰爭中,共殲滅國民黨軍807萬人,解放瞭除西藏(1951年5月和平解放)和臺灣、金門、馬祖以及南海諸島等島嶼以外的全部國土,為奪取新民主主義革命的勝利做出瞭巨大的貢獻。至1950年5月,中國人民解放軍已發展到530餘萬人。

社會主義時期 中華人民共和國成立後,人民解放軍肩負著完成統一大陸,抵禦外來侵略,捍衛國傢領土主權完整,維護國傢安全,保衛和參加社會主義革命和社會主義建設的任務,同時,不斷加強自身革命化、現代化和正規化建設。

1949年10月,中央人民政府人民革命軍事委員會成立,毛澤東任主席,朱德、劉少奇、周恩來、彭德懷、程潛任副主席。朱德任中國人民解放軍總司令。不久,全國統一劃分為6個戰略區:西北軍區,彭德懷任司令員,習仲勛任政治委員;西南軍區,賀龍任司令員,鄧小平任政治委員;華東軍區,陳毅任司令員,饒漱石任政治委員;中南軍區,林彪任司令員,羅榮桓任政治委員,鄧子恢任第二政治委員;華北軍區,聶榮臻任司令員,薄一波任政治委員;東北軍區,高崗任司令員兼政治委員。根據中共中央決定,1950年4月以後,相繼撤銷各野戰軍番號,其所屬部隊歸所在軍區建制。

建國初期,為瞭鞏固新生的革命政權,人民解放軍在完成肅清國民黨軍殘餘部隊作戰任務的同時,對盤踞各地的土匪、特務等反動武裝進行清剿,至1953年,共殲滅土匪、特務武裝240餘萬人。在此期間,還對襲擾海防、空防和邊防的國民黨海軍、空軍和武裝特務給予瞭沉重打擊。各部隊一面作戰,一面執行工作隊任務,參加新解放區的接收、管理以及土改、建黨、建政等各項工作。

1950年6月,美帝國主義軍隊侵略朝鮮,同時侵占中國領土臺灣。隨著把戰火燒到中朝邊境,嚴重威脅中國安全。10月,中共中央和毛澤東主席根據中國人民的意志和朝鮮民主主義人民共和國的要求,作出“抗美援朝,保傢衛國”的決策。中國人民解放軍部分志願人員組成中國人民志願軍,在司令員兼政治委員彭德懷率領下,於10月19日開赴朝鮮,與朝鮮軍民一起同以美國為首的“聯合國軍”作戰。中國人民志願軍在裝備處於劣勢、沒有制空權和制海權的困難條件下,經兩年零九個月的作戰,至1953年7月27日,共殲敵70萬餘人,迫使美帝國主義在《朝鮮停戰協定》上簽字,有力地支援瞭朝鮮人民的正義鬥爭,保衛瞭中國的安全。同時取得瞭諸軍兵種聯合作戰和在新的歷史條件下以劣勢裝備戰勝優勢裝備之敵的寶貴經驗。

人民解放軍從1949年11月起建軍進入新階段,相繼組建和加強瞭空軍、海軍、公安軍和炮兵、裝甲兵、工程兵等軍種、兵種。全軍開展瞭大規模文化教育運動。與此同時,為培養適應諸軍兵種合成軍隊建設需要的各級幹部,創辦瞭各級各類院校,至1953年共建立107所。為適應國傢經濟的恢復、鞏固、發展和軍隊建設的需要,人民解放軍實行瞭較大規模的精簡整編,一批幹部、戰士復員轉業,許多建制部隊轉為經濟建設和屯墾戍邊的隊伍。

1953年12月,中共中央召開全國軍事系統黨的高級幹部會議,確定瞭把人民解放軍建設成一支優良的現代化革命軍隊的總方針和總任務,討論瞭加強黨的領導,軍隊的組織編制、訓練,以及實行義務兵役制、薪金制、軍銜制等軍隊建設的重大問題。從1951年起,中央軍委先後頒發瞭各種條令、條例;人民解放軍先後實行瞭義務兵役制、薪金制和軍銜制;又相繼建立瞭50餘所院校,建立瞭軍事科學院、國防科學技術委員會、國防工業委員會等軍事學術、軍事技術研究和武器裝備研制機構。在此期間,人民解放軍大力加強政治思想工作,開展群眾性的學習共產主義戰士雷鋒及其他英雄模范人物和先進集體的活動,提高瞭全軍指戰員的政治覺悟,繼承和發揚瞭人民軍隊的光榮傳統與優良作風。

1954~1965年,人民解放軍在加速部隊建設的同時,進行瞭保衛國傢邊防、海防和領空的作戰。1962年10~11月,人民解放軍邊防部隊對入侵中國邊境的印度軍隊進行瞭自衛反擊作戰,取得重大勝利。從1965年10月開始,根據越南政府的要求,遵照中共中央的指示,人民解放軍派出防空、工程、鐵道、後勤等部隊,大力支援瞭越南人民的抗美救國鬥爭。

從50年代後期開始,人民解放軍逐漸受到“左”的指導思想的影響,錯誤地開展反“教條主義”鬥爭和批判“資產階級軍事路線”,使軍隊的正規化建設受到嚴重影響。1966年以後的十年中,“文化大革命”的嚴重錯誤和林彪、江青兩個反革命集團的幹擾和破壞,使人民解放軍的建設受到重大損失。人民解放軍執行中共中央和毛澤東賦予的“三支兩軍”(支左、支工、支農、軍管、軍訓)任務,在當時的混亂情況下,對穩定局勢起瞭積極作用,同時也帶來不少消極後果。但由於一些領導者和幹部、戰士對“左”的思想和林彪、江青兩個反革命集團罪惡行徑抵制和鬥爭,軍隊工作仍然取得瞭成績。全軍指戰員忠於職守,保衛瞭國傢安全。1967年4~5月,空軍部隊連續擊落侵入廣西地區上空的美國軍用飛機5架;1969年3月,東北邊防部隊在珍寶島自衛反擊戰中,保衛瞭邊疆的安全。1974年1月,海軍南海艦隊在陸軍配合下,嚴懲瞭入侵西沙群島的南越侵略軍。國防科技戰線也取得瞭新的成績。繼成功地爆炸第一顆原子彈後,又成功地爆炸瞭第一顆氫彈,並成功地首次進行瞭發射導彈核武器的試驗。在此期間,還組建瞭第二炮兵和基本建設工程兵,人民解放軍的現代化建設有瞭新的發展。

1976年10月,中共中央政治局粉碎瞭江青反革命集團,結束瞭“文化大革命”。中國共產黨十一屆三中全會以後,人民解放軍的建設進入一個新階段。1981年6月,鄧小平當選為中央軍委主席。中央軍委制定瞭一系列軍隊建設的方針,把軍隊的教育訓練擺到戰略地位。全軍開展瞭適應現代化戰爭需要的,以幹部訓練為重點的,以合同戰術為中心的軍事訓練;進行瞭堅持四項基本原則(堅持社會主義道路,堅持人民民主專政,堅持共產黨的領導,堅持馬列主義、毛澤東思想)的教育,軍隊建設取得瞭大的進步。在華北地區舉行的諸軍兵種聯合作戰演習,展示瞭人民解放軍革命化、現代化、正規化建設成就。全軍開展瞭培養軍隊和地方兩用人才的活動和軍隊與駐地人民群眾共同建設社會主義精神文明的活動,創造瞭在新的歷史條件下密切軍民、軍政關系的新形式,豐富瞭軍隊政治工作的內容。1980~1982年,向太平洋發射遠程運載火箭 ,用1枚火箭發射3顆衛星和潛艇水下發射運載火箭成功,標志著人民解放軍掌握現代軍事技術的能力又有瞭新的提高。

中國人民解放軍接受檢閱的導彈部隊

中國人民解放軍接受檢閱的導彈部隊

中國人民解放軍諸軍兵種聯合作戰演習

中國人民解放軍諸軍兵種聯合作戰演習

1985年5月,中央軍委擴大會議,提出在國防建設的指導思想上實行戰略性轉變的重大決策,並作出人民解放軍減員100萬的決定,同時進行體制改革和精簡整編。1988年,實行《中國人民解放軍現役軍官服役條例》、《中國人民解放軍軍官軍銜條例》和《中國人民解放軍文職幹部暫行條例》。這一系列改革,標志著人民解放軍的建設進入瞭一個新的發展時期。

1979年2~3月,人民解放軍邊防部隊進行的對越自衛還擊作戰,和以後在廣西、雲南邊境地區對越南軍隊入侵的自衛還擊作戰,不僅沉重地打擊瞭越南的侵略行為,捍衛瞭中國領土主權,而且鍛煉瞭部隊,促進瞭軍隊的建設。

中華人民共和國成立以來,人民解放軍還積極參加社會主義經濟建設。全軍僅1956~1959年就參加修建各種水利工程2.6萬餘項;1978~1984年參加建設大中型重點工程8200餘項;鐵道兵修建鐵路52條,共1.2萬餘公裡。此外,還參加抗震、抗洪、滅火等各種搶險救災活動共37萬餘次,充分表現瞭人民子弟兵的優良品質。

中國人民解放軍從誕生以來,在中國共產黨的領導下,忠實地履行自己的職責,為奪取新民主主義革命的勝利,為鞏固國防,保衛並參加社會主義革命和建設作出瞭巨大貢獻。同時,在加強自身革命化、現代化、正規化建設中取得瞭新的成就。中國人民解放軍已成為保衛國防和維護世界和平的重要力量。