中國黃河下遊地區的新石器時代遺址。位於山東省泰安市大汶口鎮衛傢莊村與甯陽縣堡頭村的大汶河兩岸。面積82萬平方米,文化堆積厚2~3米。1959年發現並由山東省文物管理處和濟南市博物館組織發掘。1974~1978年又由山東省文化局組織發掘。考古學界將該遺址的主要遺存及與其相類同的文化遺存命名為大汶口文化。遺址內涵包括北辛文化、大汶口文化和龍山文化等遺存,其中以大汶口文化分佈最廣,遺存最豐富,基本上反映出大汶口文化的發展過程,確立瞭同一體系內不同文化的年代序列,,對研究中國原始社會史有著十分重要的意義。1982年中華人民共和國國務院公佈為全國重點文物保護單位。

北辛文化房基多數為圓形地面建築,面積約4平方米,斜坡門道,居住面經燒烤,房內有灶,房屋邊沿及門前兩側有柱洞,可復原為尖錐狀房頂。灰坑有橢圓形和圓形兩種,有的底部平整堅硬,坑壁整齊,當為窖穴。墓葬多為豎穴土坑墓,無葬具和隨葬品,仰身直肢葬。出土遺物特征鮮明,有邊沿經交互打制的圓角長方形和桃形扁平石鏟、琢制石磨盤和磨棒及多量的錐、矛、鏃等骨角工具。陶器質地多為褐色的夾砂或羼蚌末粗陶、泥質紅陶。粗陶以鼎類器最多,型式有罐形、釜形、盆形和盂形,器表常留有刮削痕跡並飾錐刺紋、壓劃紋、劃紋、並列泥條及附加堆紋等。紋飾大多組成正倒三角形、斜柵形、立人形和平行線形等,畫面繁復。泥質陶代表性器形有深腹尖圜底和大圜底鼎、鏤孔或飾斜柵形劃紋豬嘴形支座、缽、小口深腹圜底雙耳壺及三足碗。陶缽中有部分口外呈磚紅色,下部呈灰色的“紅頂缽”,亦有少量口部內外繪以褐、黑、紅色的單彩寬帶紋。經碳14測定大汶口遺址北辛文化層的年代為距今6600~6100年。與其他遺址相比,應屬北辛文化中期至晚期遺存。

大汶口文化房屋基址為半地穴式和地面式建築兩種,均作方形,面積約5平方米。F201前面有臺階式門道,居住面平整,有圓形燒土灶面,四壁和門道兩側有柱洞,房頂可能為中部起脊四面坡式。灰坑有橢圓形、圓形兩種,深1米多。H82南有臺階門道,坑口及門道兩側有柱洞,應是一個有頂篷的窖穴。

墓葬多分佈在汶河兩岸,已發掘179座,均為長方形土坑墓,少數有木質葬具痕跡,死者頭向多朝東,以單人仰身直肢葬為主。合葬墓有同性多人合葬,有男女雙人合葬。另外還有二次遷葬。部分人骨上發現枕骨人工變形和上側門齒拔除的現象。墓葬有大、中、小之分。隨葬品多寡相差懸殊,小的墓空無一物,大型墓隨葬品最多可達百餘件,有精美的陶器、玉器和象牙器等貴重物品。多數死者隨葬獐牙和龜甲,有一部分隨葬豬頭,最多的有14個。

出土器物以陶器最多,多為泥質,手制。晚期器口經慢輪修整,有紅陶、彩陶、灰陶、黑陶和白陶。代表性器物為鼎、豆、壺、背壺、罐、杯、鬶、瓶等。色彩有紅、白、黑、赭。紋飾以直線、斜線、弧線、圓點勾畫出幾何形紋、花瓣紋、八角星形等圖案。石器均磨制規整,有穿孔石鏟,段石錛、斧、刀、鑿。還有精致的透雕象牙雕、筒、琮以及鑲嵌綠松石的骨雕筒等。

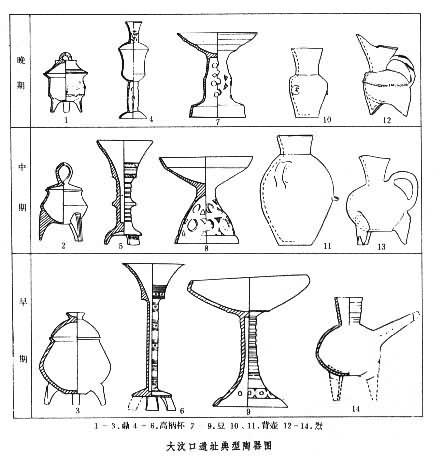

大汶口文化遺存內涵包括早、中、晚3個階段。早期代表器型有泥質紅陶的缽形鼎、圈足豆、單把三足壺(鬶的祖型)、觚形杯、高足杯等。經碳14測定年代為距今6100~5600 年。這一時期的釜形鼎、三足碗及小口雙耳壺等的形態與北辛文化層同類器有著清楚的演化關系。中期為實足鬶、大鏤孔編織圈足豆、圓腹式背壺及側裝鑿形足的各型鼎等。晚期為空足鬶、小鏤孔細柄雙腹盤式豆、背腹平直式背壺、鏟形刻槽足式籃紋鼎及高柄杯、寬肩壺等。

多數研究者認為,大汶口遺址反映的當時社會生產有瞭很大的發展,農業經濟占主導地位,手工制作已專業化,並已達到瞭相當高的水平。私有制已經出現,氏族內部已出現瞭明顯的貧富分化,社會已經進入父系氏族公社時期。從公元前4000年前開始,經歷瞭大約1500年的發展。

龍山文化遺存堆積稀薄,遺跡少,出土器物有黑灰色夾砂鬲、鳥頭形足罐形鼎、罐、甕及敞口卷沿大平底盆等。

大汶口遺址典型陶器圖

大汶口遺址典型陶器圖

參考書目

山東省文物管理處、濟南市博物館:《大汶口──新石器時代墓葬發掘報告》,文物出版社,北京,1974。