漢字一種書體的名稱。指漢末繼有波勢挑法的八分書而出現的新書體。六朝以來,稱之為真書、正書或楷書。這種書體沿用至今。

從西北地方出土的有年號木簡看,東漢建武至永初(西元25~113)等簡都是隸書,而永和二年(137)簡已基本上是真書(真七隸三。見於張鳳著《漢晉西陲木簡彙編》,1931)。這是戍屯軍治所的遺物,反映出當時官府中一般知識份子所用的書體。熹平四年(175)立於太學的《石經》是標準八分書,但是永壽二年(156)的陶陶瓶上的大部分題字已近似真書。可見王次仲作八分楷法的傳說和蔡邕寫《石經》,都是從保持隸書傳統的角度對當時的正體字加以規范,而真書則是日常書寫趨向簡易的潮流造成的新書體。西陲木簡中有魏景元、咸熙,晉泰始、永嘉等簡;石刻中有吳鳳凰元年(272)的《谷朗碑》和不知年號的《衡陽太守葛祚碑額》。其形體和筆畫結構都已經完全是真書。可見真書在三國時期是通行全國的。世傳魏初的鐘繇(?~230)為“真書之祖”,雖無手跡流傳,法帖中有《賀捷》、《季直》等真書的章表。劉宋羊欣說“鐘書有三體:……二曰章程書,傳秘書,教小學者也”。章程書應當是指鐘繇的這些章表。章程與楷法同義,東漢八分書有瞭楷法,六朝人稱之為楷書。真書作為“傳秘書,教小學”的章程書,又稱真書為楷書,稱八分為楷隸。真書成為通行正體字,所以也稱正書。

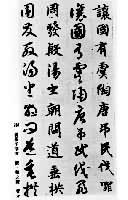

真書在應用中不斷發展。東晉王洽寫給王羲之的信中,回顧他們兄弟在真書、草書書法上的創新時說,“俱變古形,不爾,至今猶法鐘(繇)、張(芝)”。但是六朝、隋、唐都把真書視為隸書的新體,所以把魏晉名傢,包括王羲之、王獻之的真書都稱為隸書。隋唐的真書在書法風格上有瞭新的發展,如智永《真草千字文》(見圖)中的真書和歐陽詢的《醴泉銘》。後人有以歐陽詢為楷書之始的。這都是由於沒有看到反映真書形成過程的資料,又把形體和筆畫結構上的區別與書法風格上的不同混淆在一起而造成的。元代趙孟頫所寫的《六體千字文》,古文、篆、隸、章草、真書、今草六體並列,展現瞭戰國以來2000多年間中國書體演變的概貌。

智永《真草千字文》

智永《真草千字文》