屬印歐語系、日爾曼語族西支。它是現代語言中頗具影響的一種語言。許多國傢和地區都以英語為官方語言,它也是聯合國的工作語言之一。由於在歷史上曾和多種民族語言接觸,它的辭彙從一元變為多元,語法從“多屈折”變為“少屈折”,語音也發生瞭規律性的變化。在16世紀時,英語和義大利語、法語、西班牙語一樣,都是各自國傢的民族語言。但是,英語在當時文化影響上不如義大利語和法語,在使用範圍上不如西班牙語。4個世紀以後的今天,英語在國際交往中使用範圍最廣,英語科技辭彙基本上已成為為國際上通用的術語。

英語史的3個時期 英語從5世紀中葉至今,歷時1500多年,它原有的詞形變化已大為減少。近代英語詞形變化僅限於名詞的數和生格,代詞的性、數、格和動詞的幾個時態;形容詞沒有性數格的變化。近代英語動詞的詞形變化遠比古英語簡單,例如近代英語ride隻有5個不同的形式,古英語rīdan卻有13個不同形式。英國語言學傢H.斯維特把古英語時期稱為“詞形變化完備時期”,把中古英語時期稱為“詞形變化減少時期”,把近代英語時期稱為“詞形變化消失時期”。分述如下:

古英語時期(450~1150) 古英語時期從不列顛島被異族入侵開始。不列顛島原是羅馬帝國管轄的一個邊遠行省。5世紀初,羅馬帝國的駐軍從島上撤離,日耳曼民族的3個部落朱特人、盎格魯人和撒克遜人相繼入侵,占領瞭島上平原地區,把當地的凱爾特人趕到西部和北部山區。朱特人、盎格魯人和撒克遜人說的都是西日耳曼語支的方言,雖然各不相同,但是彼此相通。語言學傢統稱這些方言為古英語。入侵的盎格魯部落人數最多,因此不列顛島逐漸稱為Engla-land(盎格魯人的國土),這個詞在現代英語變為 England(英國);而這一國土的語言則稱為 Englisc(盎格魯人的語言),這個詞在現代英語變為 English(英語)。

從8世紀下半葉到9世紀中葉,斯堪的納維亞人幾次大規模侵入英國。9世紀末,入侵者占領瞭英國東部的大半。1016年,丹麥王克努特稱王全英國。斯堪的納維亞入侵者的語言屬北日耳曼語支,它和早先侵入不列顛的三個民族所說的西日耳曼語差別不大,兩者形成一種共處的局面。接觸的結果是斯堪的納維亞語(以古諾爾斯語為代表)的語詞大量進入英語。例如:古英語lagu‘law’(<古諾爾斯語 log,lag)“法律”,古英語 hūsbonda‘hus-band’(<古諾爾斯語hūsbōndi)“莊稼漢”,古英語ǣg‘egg’(<古諾爾斯語egg)“雞蛋”等。

古英語的詞形變化很多。例如:形容詞有強變化和弱變化之分,並在性數格上和所修飾的名詞一致,名詞、代詞和形容詞都有5個格(主格、生格、與格、賓格和工具格),各個格不一定有不同的形式(與格和工具格往往形式相同)。又例如,古英語動詞分為兩大類:強動詞和弱動詞。強動詞通過詞根元音變化構成過去時形式,弱動詞則用齒音詞尾-d或-t構成過去時。強動詞相當於現代英語的“不規則動詞”;弱動詞大部分相當於現代英語的“規則動詞”。

中古英語時期(1150~1450) 中古英語時期以1066年諾曼人征服英國這一重大歷史事件為起點。從此法語成為英國的官方語言,直到1362年,英國國會第一次正式用英語開會,並且法令規定以後一切法庭訴訟必須用英語進行,英語才恢復瞭它應有的地位。在此以前的300年間,英語僅是在英國使用的3種語言之一。第一是法語(包括諾曼法語和巴黎法語),這是宮廷和政府的語言。其次是拉丁語,這是教會和學術界的通用語言。英國廣大人民說的英語屈居第三位。這300年間,英國的文學創作用3種語言書寫。直到14世紀,中古英語的中東部方言才逐漸取得瞭民族標準語的地位。

中古英語有好幾種方言,但以中東部方言占優勢,因為首都倫敦和具有極大文化影響的牛津和劍橋兩所大學位於這一方言區。中古大詩人G.喬叟(約1343~1400)和同時期的優秀作傢用中東部方言創作。喬叟大約使用8000個詞,其中半數來自法語或羅曼語族的其他語言。喬叟的英語是日耳曼語和羅曼語相結合的產物:語法結構是日耳曼語的,詞匯包含瞭大量羅曼語成分。這也是現代英語的特點之一。

從古英語到中古英語最重要的變化是詞尾變化的減少。古日耳曼語的特點之一是重音一般落在詞根或詞幹上,詞尾總是非重讀部位。由於輕讀,古英語詞尾的元音 a、o、u逐漸弱化為e,讀作[ə],這就削弱瞭詞尾區別語法關系的功能。原先這些詞尾的發音是有區別的,它表示不同的語法功能。例如,古英語nama‘name’的詞尾-a標明這個名詞是弱變格、陽性名詞、單數、主格。但是這個-a詞尾在中古英語弱化成-e(古英語nama>中古英語name),就失去瞭表示語法功能的作用,因為它既能表示單數主格,也能表示單數賓格或與格。在中古英語裡,名詞、動詞和形容詞的形式都簡化瞭,隻有人稱代詞保留瞭一些古英語的多種形式。由於詞尾的語法功能大大減弱,中古英語不能不依靠詞序來表示句子各成分之間的語法關系。古英語一個句子裡的詞序是自由的,有副詞-動詞-主語,賓語-動詞-主語,賓語-主語-動詞,主語-賓語-動詞等種種格式。從現代英語的標準看,這樣的詞序叫做倒裝,其實這些格式在古英語裡極為普通。在中古英語裡,倒裝詞序變得越來越少瞭。據統計,在古英語文獻裡,動詞-主語這個詞序的出現率約為35%,在中古英語散文裡僅為4%。在中古英語時期,主語-動詞-賓語的詞序逐漸確立,終於成為現代英語的標準詞序。另一方面,介詞和助動詞也配合詞序來表示語法關系和功能。例如,介詞of起瞭代替古英語名詞生格的作用,介詞 for和to表示與格的各種語法功能。此外,一系列的助動詞開始擔負起情態動詞的功能,表示“必須”、“能夠”、“願望”等態度和口氣;而形容詞的比較級和最高級,除瞭少數常用的形容詞仍用 -er和-est詞尾外,絕大多數都用前面加副詞more和most的辦法來表示比較級和最高級。中古英語時期是英語從綜合型轉變成為分析型的過渡時期。

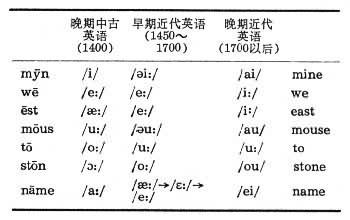

近代英語時期(1450~ ) ①15世紀以後英語的元音大移位。近代英語時期約從15世紀中葉開始,分為早期(約1450~1700)和晚期(約1700~現在)。晚期近代英語也就是現代英語。大約從1400年開始,英語就發生瞭巨大的語音變化──稱作“元音大移位”。這個變化延續瞭幾個世紀,直到大約1750年才穩定下來。受影響最大的是長元音。見表:

②文藝復興時期英語的特點。早期近代英語時期正好是英國文藝復興時期。在這一時期裡,古代希臘和羅馬的語言和文學的尊嚴地位得到瞭恢復。當時英國學者中有很多人精通古典語言,他們從希臘語、拉丁語借來許多詞語。早期近代英語時期的名傢如T.莫爾(1478~1535)、F.培根(1561~1626)以及後來的詩人J.彌爾頓(1608~1674)和科學傢牛頓(1643~1727)等,既用英語寫作,也用拉丁語寫作。希臘、羅馬文學、中世紀文學、文藝復興時期的法國文學,這些都是當時英國作傢吸取文學素材的寶庫,也是吸取語言材料的泉源。據統計,英國文藝復興時期大詩人莎士比亞運用2萬~2.5萬個詞。莎士比亞把外來語和本族語巧妙地結合起來,最著名的例子是《麥克白》中的一小段獨白:

“Will all great Neptune's ocean wash this blood Clean from my hand? No,this my hand will rather The multitudinous seas incarnadine,Making the green one red.”(MacbethⅡ,ii,60~63)

“大洋裡所有的水,能夠洗凈我手上的血跡嗎?不,恐怕我這一手的血,倒要把一碧無垠的海水染成一片殷紅呢。”

這裡形容詞 multitudinous和動詞incarnadine都是外來語,動詞make和形容詞green、red都是本族語詞。外來語和本族語詞相輔相成,造成瞭生動的藝術效果。詩人彌爾頓的詩篇運用瞭大量拉丁語詞,甚至用瞭某些拉丁句法結構,這也豐富瞭英語的表達能力。這兩位大詩人的創作顯示瞭英語特有的靈活性和適應性。

1611年出版欽定本英譯《聖經》(見圖) 長期被認為是近代英語的句子結構和文體的楷模。這個譯本文體質樸、節奏優美。莎士比亞作品的出現和欽定本《聖經》的誕生說明英語越來越成熟瞭。

欽定的《聖經》英譯本封面

欽定的《聖經》英譯本封面

③17世紀以後的英語。英語發展到17世紀,已成為能夠和古代希臘語、拉丁語、近代法語、意大利語相媲美的文學語言。1662年正式成立的皇傢學院提倡用質樸的英語探討哲學和自然科學。從此,英語逐漸代替拉丁語成為科學和哲學著作的語言。哲學傢T.霍佈斯(1588~1679) 和J.洛克(1632~1704)主張文章要寫得準確、清晰、合乎邏輯。文學傢J.德萊頓(1631~1700)的散文為英語句法樹立瞭規范。1755年出版的S.約翰遜編纂的《英語字典》第一次把英語作為全民語言記錄下來,它對英語的規范化起瞭積極的作用。

英語詞匯的擴大 17世紀,英語擴展到北美。18世紀,英語的使用在印度、澳洲、新西蘭各地逐漸擴大。幾個世紀以來世界各民族文化互相接觸,給英語帶來瞭數以千計的新詞。19世紀產業革命以後,科學技術發展,科學傢、哲學傢、文學傢創造瞭不少新詞,而英語本身又具有開放性,這使英語詞匯持續增長。第二次世界大戰後,科技方面的新詞許多來自英語,新的政治、經濟、文學術語也往往在英語裡找到原詞或原義。此外,英語在國際上的使用也從另一方面促使英語詞匯的擴大。據估計,古英語的詞匯約為5萬~6萬個,現代英語大辭典收入的詞條多達65萬~75萬。一方面詞匯在擴大,另一方面詞的用法則力求符合規范,這兩種傾向同時在起作用。

自19世紀起,英語裡大量出現短語動詞,就是用一個淺易的動詞加上副詞或介詞組成短語動詞來代替那個較艱深的同義的(一般從拉丁語借來的)動詞。例如,以bring about 代 cause 或 accomplish,以keep on 代continue,以look into代investigate,以put off 代postpone,以 put up with代tolerate等。但是,這不是簡單的代替,而是同時並存,互相補充。

英語的現狀和未來 英語是當前世界上通行最廣的語言之一。目前世界上把英語作為第一語言(本族語)的人口約有3億,作為第二語言(即不是本族語,但為所在國通用語)使用的人口約有2.5億,共5.5億。此外,把英語作為外國語使用的人約3~5億。英語作為第二語言和作為外國語這兩種不同的使用法,說明英語正在愈來愈被看成一種國際交往的工具,它不再為一國或一個民族所專有,而是一種中性的信息媒介。

由於英語的使用范圍極為廣泛,不可避免地出現瞭各種地區性變體。有的語言學傢已經不再把倫敦或英國上層人士的英語作為唯一的標準英語,而把它作為地區英語之一來看待。除英國英語外,最值得註意的是美國英語。美國在18世紀建國之後,本土語言仍以英國為宗。美國學者最初稱它為“在美國的英語”。到瞭第一次世界大戰之後,美國國力大增,就有學者寫出專著,自稱為“美國語”。現在通稱為“美國英語”。在四五十年前,這個術語通常被理解為美國人特有的語詞和語法,從抱“純潔主義”的英國文人看來,它不是純正的英語。但到瞭第二次世界大戰前後,“美國英語”一詞的概念逐漸變瞭,隻指在美國本土上使用的英語,而不論其與英國英語的異同。現在英國學術界也終於承認美國英語有它的獨立地位,而且,除美國英語外,還有加拿大英語、澳洲、新西蘭英語、南非英語等,它們也各有自己的地區性的語詞和語法。其他像印度英語、東南亞英語、加勒比地區英語和非洲某些新興國傢的英語,也都各自具有語音和詞匯上的特點。

美國英語和英國英語在語音上有著相當明顯的差別,拼寫的差別則不是很大。在詞匯方面,美國英語曾長期以英國英語為規范。第二次世界大戰以後,由於美國的大眾傳播媒介迅速發展,美國英語已反過來對英國英語產生影響,並且正在日益擴大這種影響。在文學作品上,這兩種英語的區別比較明顯,但在學術、科技文章方面,兩國作者使用的是一種中性的共同文體。

參考書目

A.C.Baugh and T.Cable,A History of theEnɡlish Lɑnɡuɑɡe,3rd ed.,Englewood Cliffs,N.J.:Prentice-Hall,1978.

G,L.Brook,A History of the Enɡlish Lɑnɡuɑɡe,London,1958.

O.Jespersen,Growth ɑnd Structure of the Enɡli-shLɑnɡuɑɡe,9th ed.,Clarendon Press,Oxford,1954.

A .H .Marckwardt,Introduction to the Enɡlish Lɑnɡuɑɡe,Oxford University Press,New York,1942.

T .Pyles,The Oriɡins ɑnd Development of theEnɡlish Lɑnɡuɑɡe,Harcourt,Brace and World,NewYork,1964.