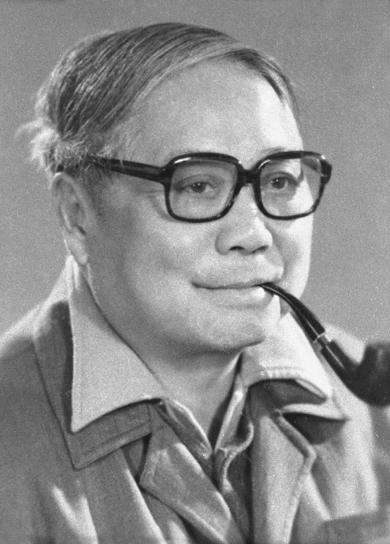

中國音樂教育傢、音樂評論傢和音樂活動傢。曾用名趙天民、吳福田等。原籍河南項城,生於開封,卒於北京。1931年中學畢業後,考入河南建華藝術學校音樂系;因參與保護進步教師的活動,修業未滿被迫離校。此後在河南魯山中學、杞縣中學任音樂教師。1934年起任《河南晚報》副刊特約記者,接觸瞭大量的戲曲藝術,尤其是京劇和豫劇。同時業餘學習音樂。1935年入南京中央電影製片廠演員訓練班學習。1938年,先後任教於上海兩江女女子體育專科學校、重慶精益中學。1939年,聯合一批革命的音樂工作者在重慶組成新音樂社,與李凌一起主編出版《新音樂》月刊。1941年皖南事變後,與張光年、徐邁進等一起轉移到緬甸,開展華僑青年的工作,主持演出冼星海等人的音樂作品。1942年夏回國後,在雲南大學附屬中學任教,並參加民主同盟的工作。1946年去香港,與李凌合作創辦中華音樂院,任副院長。同年,任廣東省立藝術專科學校音樂系教授。1948年創辦新加坡中華藝術專科學校,任教授、校長。1949年夏回到北京,在中華全國音樂工作者協會任秘書長。1952年任音樂出版社董事長兼社長。1957~1983年,先後任中央音樂學院副院長、院長。此後歷任中國音樂傢協會副主席、中央音樂學院名譽院長、國務院學位委員會學科評議委員(藝術學科組長)等職。

趙渢長期致力於音樂教育。在主持中央音樂學院工作期間,他主張:①確認學生在校學習的過程是一個確立正確世界觀、人生觀、音樂觀以及民族音樂觀的過程。②中西結合,要求主修西歐音樂的必須粗通中國音樂,主修中國音樂的必須粗通西歐音樂。③重視音樂基礎理論課程,要求具有紮實基本功。④力求開設多種選修課及第二主修課,以使學生個性和興趣得到發展。⑤技藝並重,強調技術訓練必須與全面的文化、藝術修養相結合,學生應具有廣泛的人文科學知識和文學、戲曲、美術、舞蹈等其他藝術門類的知識。⑥加強學生的藝術實踐和重視社會的音樂工作。⑦重視師資的培養與延聘,以及教材的選用與編寫。趙渢在從事繁忙的行政工作的同時,對音樂理論也有一定的研究,發表瞭各種論述數百篇。如1948年出版的《貝多芬和他的九個交響樂》、《詩經的音樂及其他》,60年代發表的《生活、思想、技巧》、《論巴托克的創作》等。