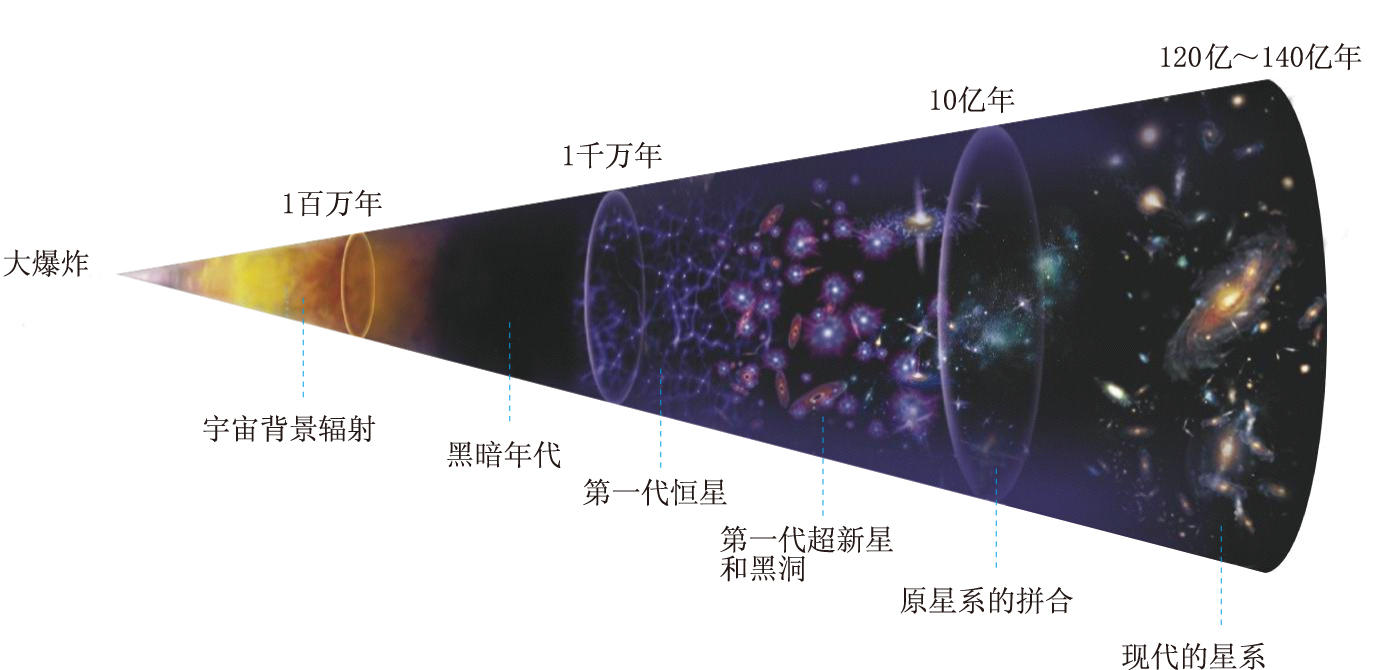

宇宙從大爆炸時極高溫高密的狀態,通過膨脹冷卻到今天所經歷的一系列物理過程。1948年,美籍烏克蘭裔物理學傢G.伽莫夫以弗裏德曼宇宙模型為基礎研究宇宙演化的早期,提出瞭被後人稱作宇宙“大爆炸”的理論。該理論認為,今天宇宙中的星系是由早期均勻氣體中的密度起伏在引力不穩定性作用下凝聚而成。由物理實驗可知,絕熱氣體的密度和溫度會隨因膨脹而降低。早期宇宙中,輻射氣體的溫度T同宇宙標度因數R(t)成反比,密度ρ同宇宙標度因子R的4次方成反比。T2同宇宙時t成反比,即時間每增大兩個量級,溫度就降低一個量級。如t=1秒時T=1兆電子伏,t=10−6秒時T=1吉電子伏。往前追溯,相應的推論是宇宙的密度和溫度越早越高。當追溯到t趨於0時,溫度和密度都趨於無窮,這稱為宇宙學的奇點疑難。有理由相信,到達那一點之前經典理論已經失效,而應代之以量子理論。盡管建立量子引力理論的努力至今仍未獲成功,但從量綱分析可知,量子引力起顯著作用的能量約為1019吉電子伏,稱為普朗克能量。與此相應的溫度為1032K,稱為普朗克溫度。與這能量相應的時間約為10−43秒,稱為普朗克時間。經典宇宙的膨脹就是由此開始的。此後宇宙演化可分為以下階段:

宇宙的演化

宇宙的演化

量子引力時期 10−43秒(1032K),引力從其他相互作用分離出來。

暴脹時期 10−35秒(1028K),大統一對稱性破缺,強核力分離出來;10−34秒(1027K),暴脹開始;10−32秒(1027K),暴脹結束,重新加熱開始。

強子–輕子時期 10−12秒(1016K),電弱時期開始;10−11秒(3×1015K),電弱時期結束,弱核力同電磁力分離;10−5秒(2×1012K),由誇克形成強子;5×10−4秒(4×1011K),重子與反重子出現不對稱;10−1秒(3×1010K),中微子退出熱平衡;1秒(1010K),中子–質子比凍結;10秒(5×109K),電子–正電子對淹沒。

輻射時期 102秒(109K),平均光子能量降到低於氘的束縛能,核合成開始;103秒(4×1010K),粒子能量降到低於庫侖勢壘,核合成結束。宇宙中除氫外有瞭氘、氦和痕量的鋰、鈹、硼等輕元素。

4×1010秒(6×104K),物質密度等於輻射密度。

物質時期 4×1012秒(3 500K),自由電子和原子核復合,宇宙變得透明;6×1012秒(3 000K),光子退耦;20億年(20K),星系形成;140億年(2.7K),今天。

以上是宇宙從古至今演化歷程的概述(見圖)。不過,對能量遠高於103吉電子伏時的物理規律瞭解尚不確切,那段宇宙史像遠古史,還難以說清,有待進一步研究。