中國古代最大的一部類書。明成祖朱棣永樂元年(1403)命解縉等編,次年成書,名《文獻大成》。成祖閱後,以為“所纂尚多未備”,內容過於簡略,又於永樂三年敕姚廣孝、解縉等重修,召集朝臣文士、四方宿學老儒2 169人,分任編輯、校訂、圈點、繪圖等工作。永樂六年完成,改稱今名。全書22 937卷(含目錄、凡例60卷),分裝11 095冊,約3.7億字。《大典》采輯宋元前經史子集及天文、地地志、陰陽、醫卜、釋道、技藝等古籍七八千種,按韻目分列單字,依單字輯入各項文史記載。全書收羅宏富,元以前佚文秘籍多賴以保存,對輯佚或校勘古籍有重要價值。清修《四庫全書》時即從中輯出500多種書。《永樂大典》用端正楷書抄成,繪圖精麗工致。書面硬裱、黃綾面、包背裝,隻抄正本一部,未刻印,抄成後藏於南京文淵閣。嘉靖、隆慶年間又依永樂原本摹寫副本一部。正本約毀於明亡之際,副本在清乾隆、咸豐時也漸散失。1900年八國聯軍入侵北京時,所餘卷帙大部被焚毀,未毀的幾乎全被掠走。現存世的是中華人民共和國建立後,經北京圖書館(今中國國傢圖書館)等單位多方蒐集約800卷,彌足珍貴。1985年由中華書局影印出版。

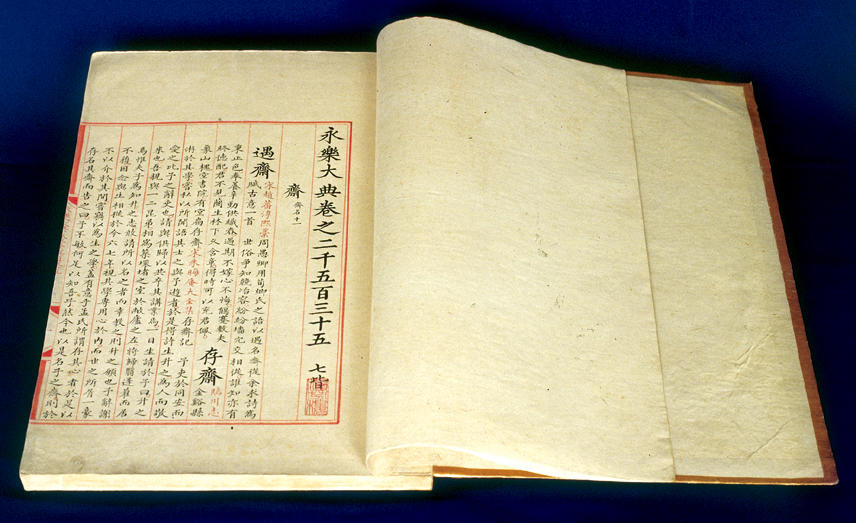

《永樂大典》(明內府抄本)

《永樂大典》(明內府抄本)