印度資產階級政黨。簡稱國大黨。印度獨立前是印度民族運動的領導者,獨立後長期成為印度的執政黨。1885年12月成立於孟買。創始人是英籍印度退休文官A.O.休謨。休謨任國大黨總書記近21年(1885~1906)。

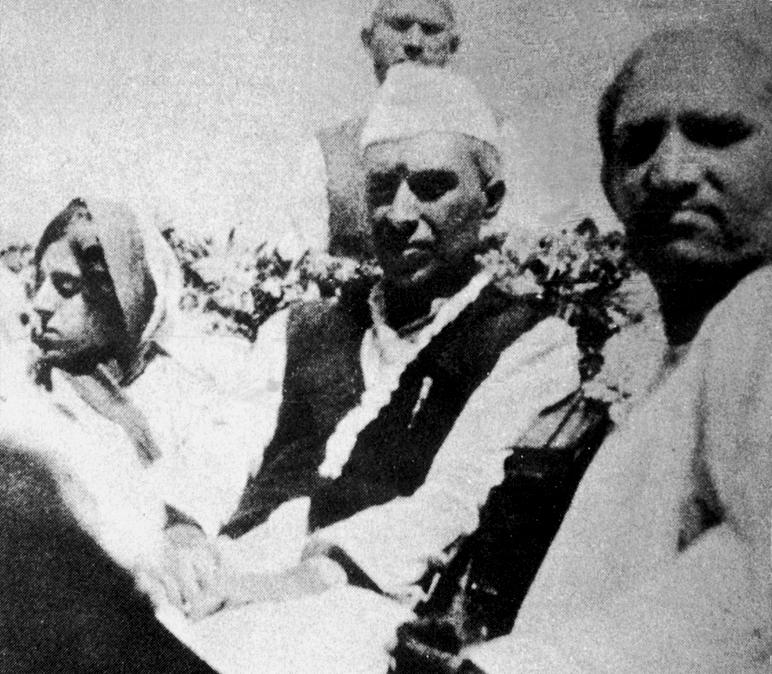

J.尼赫魯(中)在群眾集會會上(1929)

J.尼赫魯(中)在群眾集會會上(1929)

初期 在成立後的20年內,其政治主張僅限於實行代議制;經濟主張也隻要求保護工商業和實行固定田賦,領導權一直掌握在溫和派手中。20世紀初,國大黨內出現以B.G.蒂拉克為代表的主張實行自治的極端派。在他們的影響下,國大黨在1906年年會上通過“斯瓦拉吉”(自治)、“斯瓦德希”(自產)、抵制英貨和實行民族教育為內容的鬥爭綱領。1907年溫和派與極端派分裂,1916年兩派重新聯合(見印度民族獨立運動)。

爭取民族獨立時期 1920年,國大黨確立M.K.甘地在黨內的領導地位。從此甘地的“非暴力”、“不合作”思想,成為國大黨在民族解放鬥爭中的指導思想。國大黨多次發動非暴力不合作運動,給英國殖民者以沉重打擊。1927年,黨內出現以J.尼赫魯和S.C.鮑斯為代表的左派。同年12月,國大黨年會通過尼赫魯提出的要求印度完全獨立的決議,但隻具有宣言的性質。到1929年年會上,在新主席尼赫魯的主持下,國大黨才正式宣稱它的目標是實現印度的完全獨立。1937年,在省議會的選舉中獲勝。國大黨在執政省內,執行扶植民族工商業的經濟方針,成立全國計劃委員會,準備制定經濟計劃。這些措施得到印度大資產階級的擁護。第二次世界大戰中,國大黨發起反對英國的文明不服從運動,以後又通過要求英國“退出印度”的決議。因此國大黨遭到鎮壓(見非暴力不合作運動)。戰後,國大黨開始領導群眾性的非暴力的反英鬥爭。1947年8月印度獨立後成為執政黨,尼赫魯任政府總理。

執政時期 獨立後,國大黨開始瞭發展國民經濟、建立獨立國傢的進程。1951年實行第1個五年計劃。1955年國大黨在阿瓦迪年會上通過建立“社會主義類型社會”的決議,正式以社會主義為黨的目標。按照國大黨的解釋,“社會主義類型社會”意味著三件事情:社會擁有(或控制)主要生產資料;國傢財富、資源及收入平均分配;社會各階層機會均等。它在政治上堅持資產階級議會制,在經濟上奉行公私營並舉發展“混合經濟”的方針,在農村實行廢除柴明達爾地主的土地改革,通過土地最高限額法令,並推廣“綠色革命”。1964年佈巴內斯瓦爾年會進一步明確要在印度建立一個“民主社會主義”社會,宣稱當時的問題是采取何種立法和行政手段來實現社會主義目標。同年,尼赫魯去世,其女I.甘地在國大黨內迅速崛起。1967年5月黨的工作委員會通過有關“民主社會主義政策”的決議。國大黨工作委員會提出並在全國委員會上通過瞭實現“社會主義”的《十點綱領》。1969年,辛迪加派同I.甘地派在銀行國有化問題上矛盾激化而發生分裂。辛迪加派另組國大黨(組織派),領導人是M.德賽。在1977年2月第6屆大選前夕,以J.拉姆為首的一小部分國大黨人聲稱不同意I.甘地某些獨裁做法而脫離該黨,成立民主國大黨;不久又加入由國大黨(組織派)等5個反對黨派組成的印度人民黨。國大黨在1977年大選中提出瞭“結束貧困、消滅不平等和非正義”的競選口號,但遭到慘敗,被迫下野,由人民黨上臺執政。1978年1月在大選失敗、內部矛盾加劇的情況下,國大黨第3次分裂,形成I.甘地派和S.辛格派兩個國大黨。1979年國大黨(I.甘地派)發生分裂,德瓦拉吉·烏爾斯等人因激烈反對I.甘地安排其子桑賈伊出任黨的總書記而退出,另組正統派國大黨,或稱卡納塔克國大黨,後又稱為烏爾斯派國大黨、薩拉德派國大黨。國大黨(I.甘地派)在1980年第7屆大選中東山再起,成為執政黨。1981年10月印度選舉委員會承認國大黨(I.甘地派)為印度國大黨後,國大黨(S.辛格派)改名為國大黨(社會主義派)。1984年I.甘地遇刺身亡,其子R.甘地繼任黨的主席、議會黨團領袖和政府總理。在國大黨執政的45年內,尼赫魯傢族成員先後領導國大黨37年。1998年4月6日,尼赫魯傢族的新一代重要成員S.甘地又當選為國大黨主席,並連任至今。

宗旨和組織機構 宗旨是為印度人民謀求福利,以和平手段建立一個以議會民主制為基礎的“社會主義”國傢;對外奉行“不結盟”政策,謀求世界和平。各派國大黨在綱領和政策上基本一致,在組織機構上也大體相同。黨組織分4級:初級委員會、縣委員會、邦委員會和全國委員會。全國委員會和每兩年召開一次的年會是黨的最高權力機關,由國大黨主席和其餘20名委員組成的工作委員會是黨的最高決策機關和執行機關。設主席1人、總書記1人或數人,主持日常工作。工作委員會向全國委員會負責。工作委員會下設議會局和中央選舉委員會。2004年有3 000萬黨員。黨員分為初級黨員和積極黨員。群眾組織有青年國大黨、全國學聯、全國婦女陣線等。黨旗由橘黃、白與綠三色橫條組成,中央有藍色手搖紡車圖案。