研究各個元素在地球各部分以及宇宙天體中的分佈、分配、遷移形式和賦存狀態,在各種地質及物理、化學條件下的分散、富集和演化迴圈規律的學科。地球化學的一個分支。個別元素的地球化學研究,為進一步有計劃地尋找和勘探各種元素的礦床,闡明它們與人類生活的關係,提供有力的理論依據。

發展簡史 1929年,地球化學的創始人之一,挪威的V.M.戈爾德施密特應用靈敏精確的定量光譜法進行瞭硼、鎵、鍺鍺、磷、鈦等元素的地球化學研究,1932年,發表瞭《硼的地球化學》,1954年在他的名著《地球化學》一書中,幾乎論述瞭所有化學元素的地球化學行為。蘇聯地球化學傢В.И.維爾納茨基在《地球化學概論》(1934)一書中,論述瞭碘和溴的地球化學、遊離氧的歷史、錳的地球化學史、矽和地殼中的矽酸鹽、碳以及放射性元素的地球化學。1950年,芬蘭的K.蘭卡馬和Th.G.薩哈馬編寫的《地球化學》詳盡地論述瞭每一種元素的地球化學行為。1964年蘇聯科學院稀有元素礦物學、地球化學和結晶化學研究所編篡出版瞭《稀有元素的地球化學、礦物學和礦床類型》一書。美國R.W.費爾佈裡奇主編瞭一套名為《地質論文集叢》的叢書,其中有《硼的地球化學》、《鐵的地球化學》和《鍺的地球化學》等專冊。在60年代末至70年代初,美國的K.H.韋德波爾主編的《地球化學手冊》系統整理瞭各個元素的地球化學資料。這些乃是國際上元素地球化學的代表性經典文獻。

中國元素地球化學研究從50年代開始。1963年出版瞭《中國鈮、鉭、稀土礦床、礦物及地球化學》和《中國鋰、鈹礦床、礦物及地球化學》兩本專著,總結瞭中國稀有和稀土元素地球化學的研究成果。此後南京大學地質系和中國科學院地球化學研究所都發表瞭華南花崗巖中微量元素的地球化學研究成果。1984年,劉英俊等編著的《元素地球化學》是本分支學科的一本比較系統的專著。

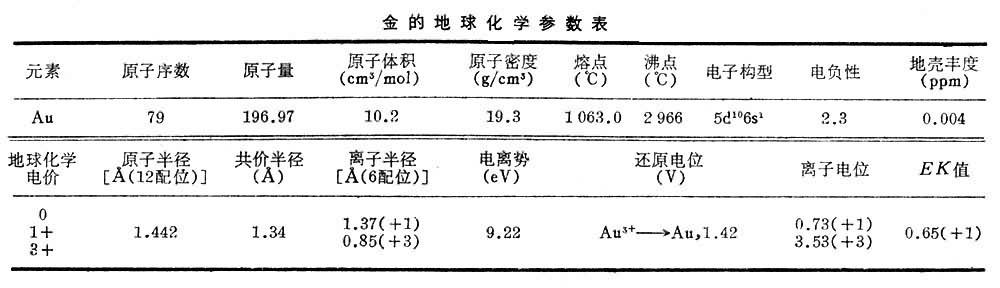

研究內容 元素地球化學一方面根據礦產資源、能源以及改善人類生活環境等方面的需要,著重研究諸如金(見表)、鎢、鐵、鍺、鉬、稀有元素、放射性元素等地球化學;另一方面根據研究地球演化、成巖成礦作用等基礎理論的需要,開展瞭稀土元素地球化學、微量元素地球化學及揮發性元素地球化學等方面的研究。前一方面研究著重探討元素的活動規律,尋找它的富集條件或構成礦床的可能性;後一方面研究則看重於探討元素的量變及組合規律,找出這種變化規律與地質及物理化學條件間的內在聯系。元素地球化學的研究內容相當廣泛,主要包括:

金的地球化學參數表

① 元素的物理、化學和晶體化學性質。包括元素的原子結構、各種物理及化學參數、晶體化學參數,例如金(見上表)。根據元素的這些參數可以從本質上闡明它們在各種地質作用過程中的行為特征。

② 元素在自然界的分佈和分配(見元素的分佈與分配)。研究元素在宇宙、星球、隕石及地球中的豐度和元素在地殼中及不同巖石類型中的平均含量,對比分析在各種地質體中元素分佈的不均勻性及其地球化學意義。

③ 元素的遷移形式及元素的賦存狀態。探討地球化學作用中元素的遷移方式、化學反應過程,以及元素遷移活動的溫度、壓力、酸堿度、氧化還原電位和能量變化等物理化學條件,揭示元素在自然界中各種賦存形式及其所占的比例等。

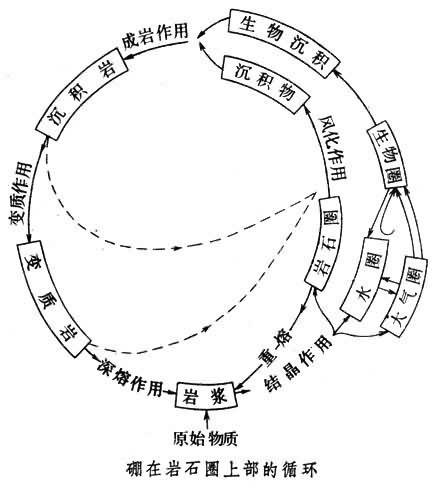

④ 元素的演化、循環歷史。研究元素在不同時代、不同地質作用過程中的地球化學行為。從空間和時間上把它們聯系起來,便構成元素的演化歷史和循環規律。對每一種元素都可作出定性和定量的循環圖解,如硼在巖石圈上部的循環(見圖)。

⑤ 元素的共生組合關系對於地質作用及物理化學條件的反映。元素的共生組合及其含量比例關系的變化,受物質來源以及溫度、壓力等條件的制約,因此可以作為一種地球化學指示劑。這方面的研究包括微量元素地球化學、稀土元素地球化學及揮發性元素地球化學等領域。

⑥ 確定元素的富集途徑及主要礦床類型,進一步指明找礦方向。隨著環境科學的興起,還應闡明元素在生態系統中各個環節的行為及其影響。

研究方法 主要有以下方法:①為瞭確定元素的分佈、分配及存在形式,應用具有高靈敏度、高精度、經濟、迅速等特點的現代物理、化學的測試方法,這是元素地球化學研究的基礎。②各種地球化學模擬實驗,對於瞭解元素在地質作用中的遷移形式、沉淀富集條件、礦物形成條件及穩定范圍,以及元素的地球化學行為等是很重要的手段。③運用物理化學、熱力學的基本理論來分析元素的地球化學規律。相律、自由能、生成熱等熱力學計算方法,可以從理論上分析地球化學作用進行的方向和限度,以及元素在共存相(礦物)之間分配規律。④元素地球化學研究,要處理大量的分析數據,正確地應用數理統計和電子計算機方法,有助於深入地、科學地反映元素的地球化學活動規律。

參考書目

劉英俊等編著:《元素地球化學》,科學出版社,北京,1984。

中國科學院貴陽地球化學研究所著:《華南花巖類的地球化學》,科學出版社,北京,1979。