原名為《自寶船廠開船從龍江關出水直抵外國諸番圖》,載於中國明代茅元儀所輯《武備志》卷二百四十。因為它是明代傑出航海傢鄭和(1371~1435)自永樂三年(1405)起28年間7次遠航“西洋”的產物,所以一般稱它為《鄭和航海圖》。

《鄭和航海圖》實際上是一冊圖集,包括航海圖二十葉(相當現代書籍40頁),過洋牽星圖二葉(4幅)。航海圖記述瞭鄭和在宣德五年(1430)最末一次遠航的主要航線。這條航線以寶船廠(在今江蘇南京)為起起點,沿江向東,出長江口沿海岸向南,經淡馬錫(今新加坡)向西,經錫蘭山(今斯裡蘭卡)等地到溜山國(今馬爾代夫)。從溜山國開始航線分為兩支,一是橫越大洋到非洲的木骨都束(今索馬裡的摩加迪沙),另一是穿過阿拉伯海直達忽魯謨斯(位於今霍爾木茲海峽北)。圖上註出瞭航線的針位(航向、方位)和更數(航程、距離),表示瞭所經海區的主要港口、河口、島嶼、礁石、淺灘,以及沿岸陸地上的山形,可作航海目標的橋梁、寶塔、旗桿等,還詳細地表示瞭500多個地名。過洋牽星圖則是用星辰測向定位的專用圖。

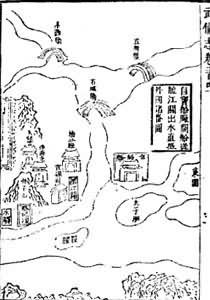

圖1 《鄭和航海圖》第一幅

圖1 《鄭和航海圖》第一幅

《鄭和航海圖》的成圖時間約為15世紀中葉,比荷蘭瓦赫納爾的兩卷航海圖集 (1584、1585)要早100多年,是世界上現存最早的航海圖集。《鄭和航海圖》不僅內容比較豐富、地理名稱很詳細,而且航海圖表示的航線自右至左保持連貫,所註針位和更數也相當準確;山形、地物以寫景法表示,具有中國古地圖的傳統特點。不足之處是圖的繪制沒有嚴密的數學基礎,海陸面積缺乏一定的比例等。

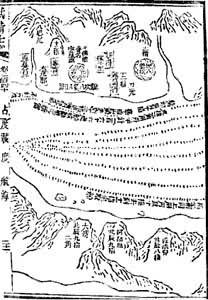

圖2 《鄭和航海圖》第三十八幅——航海圖

圖2 《鄭和航海圖》第三十八幅——航海圖

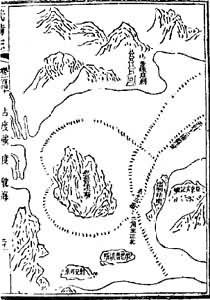

圖3 《鄭和航海圖》第四十幅——航海圖

圖3 《鄭和航海圖》第四十幅——航海圖

圖4 《鄭和航海圖》第四十二幅——過洋牽星圖

圖4 《鄭和航海圖》第四十二幅——過洋牽星圖

《鄭和航海圖》在地圖制圖史上具有重要地位,同時也是研究古代中西方交通的珍貴資料。

參考書目

向達整理:《鄭和航海圖》,中華書局,北京,1961。