中國蒙古族現在通用的一種拼音文字。是在回鶻字母基礎上形成的。據中外史乘記述,1204年成吉思汗征服乃蠻部以後,蒙古族開始採用回鶻字母拼寫自己的語言。這種書寫系統是現行蒙古文的前身,現在稱作回鶻式蒙古文。其字母讀音、拼寫規則、行款都跟回鶻文相似。回鶻式蒙古文字母表至今尚未發現直接的文獻記載。據後人對這種文字材料進行分析,歸納出19個字母。其中,5個表示母音,14個表示輔音。每個字母視其出現在詞裏的位置不同,寫法略有變化,分詞首、詞中、詞末3種變體。拼寫時一般般以詞為單位,上下連書。但是,有時一個詞也可分作兩段書寫。拼寫規則不嚴密,重文別體較常見。字序從上到下,行序從左到右。標點符號有單點(相當於逗號)、雙點(相當於句號)和四點(用於段落末尾)3種。現存用回鶻式蒙古文寫成的文獻中,最早的是《也松格碑》(1225)。元世祖忽必烈1269年頒行“蒙古新字”(不久改稱“蒙古字”,今通稱“八思巴文”)後,回鶻式蒙古文的使用一度受到限制。元代後期,回鶻式蒙古文又逐漸通行。到17世紀時,回鶻式蒙古文發展成為兩支,一支是通行於蒙古族大部分地區的現行蒙古文,一支是隻在衛拉特方言區使用的托忒文。

現行蒙古文與回鶻式蒙古文相比,有如下特點:一些字母的形狀有瞭改進,更便於連寫;一些字母的寫法發生分化,分別表示不同的讀音;補充瞭拼寫借詞時使用的一些字母;拼寫規則趨於嚴密,一個詞不再分寫成兩段。到瞭比較晚近的階段,有些詞和附加成分的規范寫法改成接近現代口語的形式,並增加瞭新式標點符號。現行蒙古文字母表包括29個字母。其中,表示元音的5個,表示輔音的24個。圓唇元音o、u和ö、ü分別共用一個字母。輔音d、t多數情況下在詞首是一種寫法,在詞中音節首是另一種寫法;ɡ、k在陰性詞裡寫法一樣。

蒙古文在蒙古族的文化發展上起過重要作用,通過它保存瞭豐富的文化遺產。用蒙古文寫成的歷史文獻、文學作品、語文工具書以及譯成蒙古文的漢文典籍、佛教經典,據中國有關方面統計(1979),近1500種。中華人民共和國建立以來,用蒙古文出版瞭大量政治、經濟、文化、科學、教育、文學等方面的圖書,其中包括中外名著的譯本,並發行瞭多種報刊。

托忒文是1648年衛拉特僧人咱雅班第達(那木海札木蘇) 在蒙古文基礎上改制的。字母表包括31個字母。其中,7個表示元音,24個表示輔音。4個圓唇元音分別用不同字母表示,o或u,ö與ü的寫法有區別。輔音字母d、t在任何情況下都不混用;陰性詞裡的ɡ、k用不同字母表示。表示z、c、ǰ、č的字母,與蒙古文相比,在字形和讀音安排上有所不同。設置瞭表示長元音的附加符號,並且規定瞭表示長元音的雙寫形式。由於做瞭這些改進,托忒文能夠比較準確地表達衛拉特方言的語音系統。

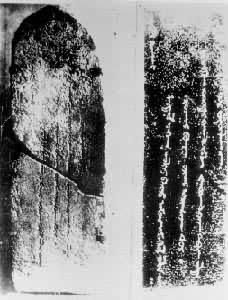

用回鶻式蒙古文書寫的“也松格碑,此碑系1225年成吉思汗西征班師後建立的紀念碑,原在額爾古納河上遊也松格領地黑爾黑爾城遺址附近

用回鶻式蒙古文書寫的“也松格碑,此碑系1225年成吉思汗西征班師後建立的紀念碑,原在額爾古納河上遊也松格領地黑爾黑爾城遺址附近

1945年,蒙古人民共和國的蒙古人轉用以俄文字母為基礎的拼音文字,俗稱“新蒙文”。這種文字的字母表比俄文多θ、Y兩個元音字母。長元音用雙寫字母表示。能夠比較準確地表達喀爾喀方言的語音系統。