中國古代一種借助於弓、弩發射的具有鋒刃的遠射兵器。又名矢。由箭鏃、箭桿、箭羽組成。箭鏃用於射擊目標,箭桿用於撐弦承力,箭羽使箭在飛行中保持穩定。中國現存最早的完整的箭,是在內蒙古居延甲渠侯官遺址出土的,系西漢昭帝始元六年(西元前81)所制。此箭全長67釐米,裝三棱銅鏃,竹桿,有三條尾羽,鏃和羽均纏絲塗漆用以與箭桿相固聯(圖1)。

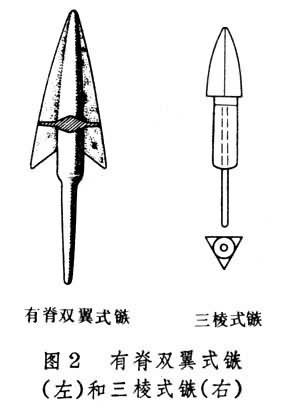

遠在3萬年以前,在中國境內的人類就開始使用弓箭瞭。由於遠古的箭桿難以保存至今,所以出土實物中往往僅留下箭鏃。新石器時代的石、骨、蚌鏃,有棒形、葉形、三角形等多種,有些已有鏃莖和逆刺。河南省偃師縣二裡頭遺址中最先出土瞭商朝早期的青銅鏃。商周時期,青銅鏃的主要式樣是有脊雙翼式。春秋戰國時,三棱式鏃盛行(圖2),戰國時此類鏃多裝鐵鋌,以節省銅材。漢以後銅鏃開始向鐵鏃過渡,這個過程經歷瞭約200年。河北省滿城縣出土的西漢前期的三翼式或四棱式鐵鏃,仍系模鑄成型,鋒利程度不及銅鏃;而四川省新繁縣牧馬山出土的東漢鐵鏃呈扁平的銳角三角形,既適合鍛造,又有較強的殺傷力。這種形制遂為後代長期使用的點鋼鏃所承襲。除以箭鏃直接殺傷的箭外,還有在箭鏃上敷毒藥的毒箭和在箭桿上縛有縱火物(油脂或火藥)的火箭(見中國古代火箭),在戰爭中廣泛應用。

圖2 有脊雙翼式鏃(左)和三棱式鏃(右)

圖2 有脊雙翼式鏃(左)和三棱式鏃(右)

箭桿多用竹制,也有木制的。先秦時期,在南方的雲夢澤和肅慎族聚居的東北地區,均產制矢之楛。直至明、清,華南制箭還用竹桿,華北用萑柳,東北、西北多用樺木桿。

箭的飛行速度和準確性與尾羽的關系密切。箭羽太多,飛行速度慢;太少,穩定性差。為瞭使之有恰當的比例,在《考工記》中載有將箭桿投入水中,根據其浮沉部分的長短,以求出裝尾羽之比例的方法。箭羽以翎為最上,角鷹羽次之,鴟梟羽又次之。裝雁鵝羽的箭遇風易斜竄,質量就更差瞭。在宋朝,當優質羽供應不足時,曾發明風羽箭。據《宋史·兵志》記載,慶歷四年(1044),宋廷“賜鄜延路總管風羽子弩箭三十萬”,可見風羽箭也是一種實戰兵器。這種箭將箭尾安羽處剔空兩邊,利用向內凹進的空槽產生渦流阻力使箭保持飛行穩定,其設計思想是相當科學的。