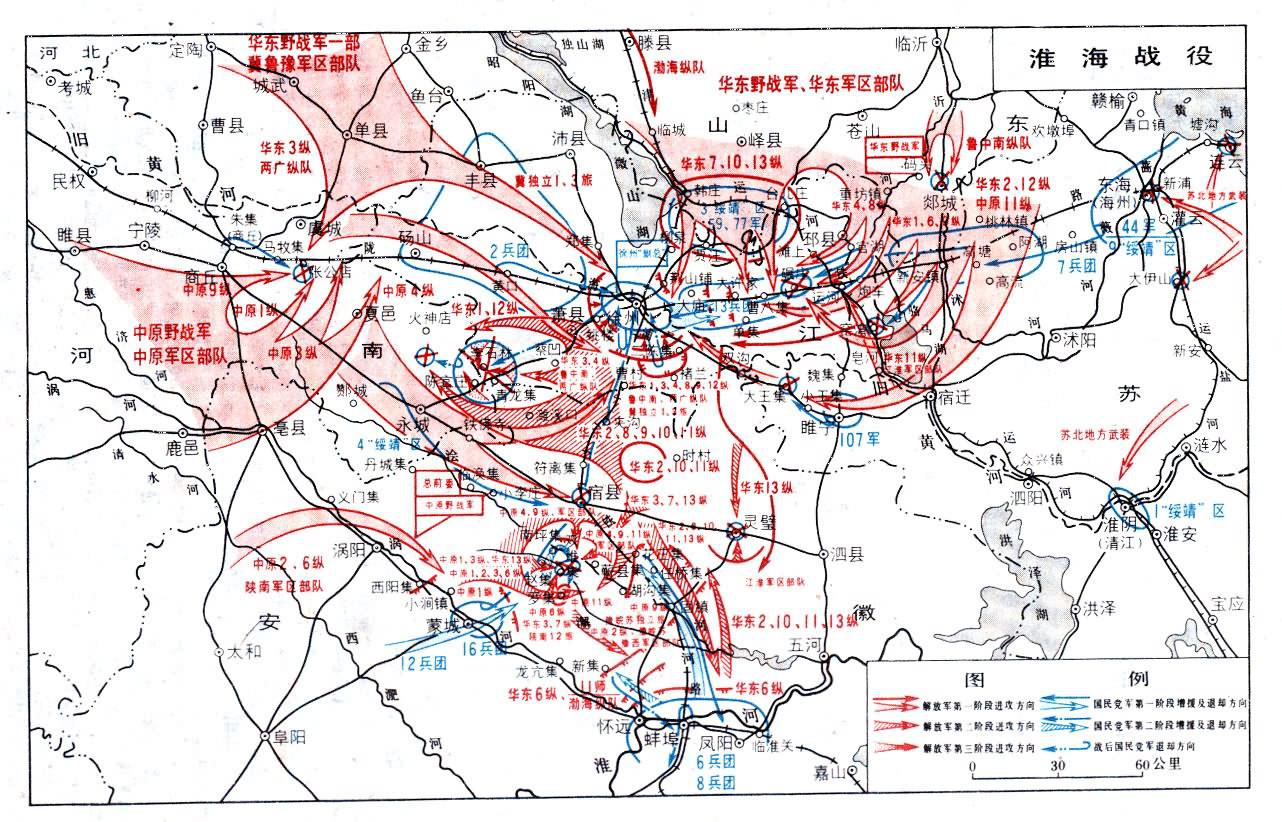

解放戰爭時期,中國人民解放軍華東野戰軍、中原野戰軍和華東、中原軍區及華北軍區所屬冀魯豫軍區地方武裝一部,在以徐州為中心,東起江蘇海州、西至河南商丘,北起山東臨城(今薛城)、南抵淮河的廣大區域內,對國民黨軍進行的一次戰略性決戰。是中國人民解放戰爭中具有決定意主的三大戰役之一。(見彩圖)

19948年11月6日至1949年1月10日,人民解放軍進行淮海戰役。圖為人民解放軍某部向國民黨軍黃百韜兵團駐地碾莊圩突擊

19948年11月6日至1949年1月10日,人民解放軍進行淮海戰役。圖為人民解放軍某部向國民黨軍黃百韜兵團駐地碾莊圩突擊

1948年11月30日,國民黨軍放棄徐州向永城方向撤逃。圖為人民解放軍通過徐州市區追殲逃敵

1948年11月30日,國民黨軍放棄徐州向永城方向撤逃。圖為人民解放軍通過徐州市區追殲逃敵

1948年12月,人民解放軍在雙堆集全殲國民黨軍黃維兵團

1948年12月,人民解放軍在雙堆集全殲國民黨軍黃維兵團

1949年1月10日,人民解放軍在陳官莊全殲國民黨杜聿明集團。圖為人民解放軍某部將俘虜押下戰場

1949年1月10日,人民解放軍在陳官莊全殲國民黨杜聿明集團。圖為人民解放軍某部將俘虜押下戰場

戰役前的軍事形勢 1948年秋,人民解放軍在各個戰場上分別發動瞭大規模進攻,特別是濟南戰役和遼沈戰役的勝利,使全國的軍事形勢出現瞭一個新的轉折點。這時,人民解放軍同國民黨軍比較,不但在質量上早已占有優勢,而且在數量上也已占有瞭優勢。

濟南戰役後,國民黨軍統帥部判斷人民解放軍有在隴海路以南發動攻勢之可能,決定以華中“剿匪總司令部”總司令白崇禧所屬之第3、第12兵團,由確山、遂平向唐河、賒(社)旗行動,抑留中原野戰軍主力於平漢鐵路以西地區;並將駐鄭州之第16兵團東調柳河地區加強徐州西側的防禦。以徐州“剿匪總司令部”總司令劉峙所部及第16兵團組成以徐州為中心的縱深防禦體系,阻止華東野戰軍南下。10月底遼沈戰役臨近結束。國民黨軍統帥部為避免徐州地區之部隊重蹈東北全軍覆沒的命運,確定:以白崇禧部2個兵團及4個“綏靖區”的部隊,共約23萬人,防禦平漢鐵路南段及長江中遊地區,鉗制中原野戰軍主力;以劉峙所屬4個兵團和3個“綏靖區”的部隊,以及白崇禧所屬的第12兵團加入徐州方向作戰,改歸國防部直接指揮,共約70萬人,分別置於津浦鐵路徐州至蚌埠及其兩側地區,采取攻勢防禦,以確保該段交通,拱衛南京、上海,並準備必要時放棄徐州,依托淮河抗擊華東野戰軍的進攻。其徐州地區的兵力部署如下:第16兵團(轄3個軍、1個快速縱隊)由柳河地區移蒙城待機;第2兵團(轄4個軍、1個快速縱隊)由商丘移碭山、永城地區機動;第4“綏靖區”(轄2個軍)由商丘、馬牧集地區移固鎮、蚌埠地區防守;第13兵團(轄2個軍)由碾莊圩、炮車移靈璧、泗縣地區防守;第9“綏靖區”撤銷,其所屬第44軍由海州海運上海(後因運輸船隻不足,改由隴海鐵路西撤);第7兵團(轄4個軍)由新安鎮(今新沂)移運河以西防禦,並控制窯灣及灘上段運河;第3“綏靖區”(轄2個軍)由臨城、棗莊退守韓莊、臺兒莊段運河;第1“緩靖區”(轄3個軍)防守淮陰、揚州段運河各要點;第107軍防守窯灣以南一段運河;第72軍防守徐州;第96、第66軍分別防守蚌埠、五河、盱眙。此外,第12兵團(轄4個軍、1個快速縱隊)正由確山、駐馬店地區向阜陽、太和前進,企圖與人民解放軍在徐蚌地區進行決戰。

這時,中國人民解放軍華東野戰軍所屬16個步兵縱隊(包括中原野戰軍第11縱隊)和1個特種兵縱隊,約38萬人,大部集結在徐州、濟南間休整,一部位於蘇北地區。由於濟南戰役的勝利,全軍可以集中作戰,在戰略上處於主動地位。中原野戰軍所屬6個縱隊約13萬人,除以一部在豫南、鄂北地區鉗制白崇禧部外,大部集結在平漢鐵路以西之禹縣、葉縣、襄城地區休整。此外,華東軍區、中原軍區及華北軍區所屬冀魯豫軍區地方武裝21萬人可就近參加作戰。人民解放軍總兵力60餘萬人,士氣高昂;又兼華東、中原、華北三大解放區已連成一片,支援戰爭的力量大為增強。

綜觀華東、中原戰場,人民解放軍與國民黨軍相比,在數量上雖稍居劣勢,但戰略態勢較為有利。

人民解放軍的戰役決心和兵力部署 中共中央軍委於濟南戰役後,決定以華東野戰軍南下,組織淮海戰役。並擬定第一階段的作戰重心,是集中兵力殲滅以新安鎮為中心的國民黨軍第7兵團,完成中間突破;第二階段攻殲海州、新浦、連雲港、灌雲地區之敵並占領上述各點;第三階段在淮陰、淮安方面作戰。中原野戰軍主力於戰役發起前攻占鄭州;戰役發起後或攻開封,或直出徐州、蚌埠間,以配合華東野戰軍進行淮海戰役。11月初,東北國民黨軍全部就殲,徐州地區的國民黨軍有南撤的征候;中原野戰軍在占領鄭州、開封後,正繼續揮師東進。根據戰爭形勢的這一變化,中共中央軍委主席毛澤東當機立斷,於7日決定擴大原定的戰役規模,以華東、中原兩大野戰軍並肩作戰,求殲劉峙集團主力於淮河以北,或長江以北地區;要求首先殲滅敵第7兵團和第3、第4“綏靖區”等部,爾後求殲第12、第16兵團,孤立徐州。9日又決定力爭在徐州附近殲滅劉峙集團主力,同時責成華東、華北、中原三大區以全力支援淮海前線,保證作戰物資的需要。

淮海戰役

淮海戰役

根據中共中央軍委所賦予的任務,華東、中原野戰軍部署如下:華東野戰軍以4個縱隊及歸蘇北兵團指揮的3個縱隊(含中原野戰軍第11縱隊)共7個縱隊,圍殲新安鎮地區之第7兵團;以3個縱隊及江淮軍區2個旅,殲滅邳縣、官湖、炮車、運河車站之第13兵團一部,割裂第7、第13兵團之聯系,阻擊第13兵團東援;以山東兵團指揮的3個縱隊直出臺兒莊、賈汪,促使第3“綏靖區”部隊起義,爾後直插隴海鐵路,阻擊徐州之敵東援。中原野戰軍以4個縱隊,並指揮華東野戰軍2個縱隊和冀魯豫軍區2個旅,尋殲在商丘、碭山地區的第4“綏靖區”部隊,從西北方向威脅徐州,鉗制第2兵團;爾後以主力直出津浦鐵路,攻占宿縣,切斷徐州與蚌埠的聯系;以2個縱隊及陜南軍區1個旅擔任對第12兵團的阻擊、側擊和尾擊任務。另以冀魯豫、江淮、豫皖蘇等軍區的其餘部隊,積極破擊以徐州為中心的隴海、津浦鐵路,以及平漢鐵路南段,並向當面的國民黨軍展開攻勢,配合野戰軍作戰。

11月16日,中共中央軍委決定由中原野戰軍司令員劉伯承、華東野戰軍司令員兼政治委員陳毅、中原野戰軍政治委員鄧小平、華東野戰軍代司令員兼代政治委員粟裕、華東野戰軍副政治委員譚震林等組成黨的總前委,以鄧小平為書記,統籌淮海前線的一切事宜。

戰役經過

第一階段 人民解放軍殲滅第7兵團,攻占宿縣,孤立徐州。11月6日,國民黨軍開始按預定部署收縮兵力。當夜,華東野戰軍展開強大攻勢,主力以求殲第7兵團為目標,向新安鎮地區急進。7日,第7兵團在完成接應第44軍任務後共同西撤。華東野戰軍主力除以山東兵團迅速搶渡運河南進外,立即對第7兵團展開猛烈追擊。8日,第3“綏靖區”第59、第77軍大部,在副司令官何基灃、張克俠率領下起義。劉峙得知該部起義後,急令正在轉移中的第2、第13、第7兵團加速向徐州收縮,並令第16兵團自渦陽、蒙城地區北返徐州。同日,華東野戰軍山東兵團趁勢由韓莊、臺兒莊一線,直插隴海鐵路兩側地區,10日在曹八集(今八義集)殲滅第7兵團先頭1個師;並於11日與華東野戰軍第11縱隊在徐州以東地區會合,切斷瞭第7兵團的退路,占領瞭有利的阻援陣地。擔任追擊任務的各縱隊,在殲滅第7兵團後尾一部後,於11日將第7兵團主力第44、第100、第25、第64軍等7個師合圍在以碾莊圩為中心的10多個村落內,並在窯灣殲滅瞭擔任翼側掩護任務的第63軍。向徐州東南地區挺進的蘇北兵團,於13日在大王集殲滅瞭由睢寧西逃的第107軍之後,繼續向徐州方向挺進。由徐州以西向東挺進的第3縱隊、兩廣縱隊等部也從西南方向逼近徐州。11月12日,華東野戰軍圍殲第7兵團作戰開始。攻擊兩日,進展不大,乃於15日改取“先打弱敵、後打強敵、攻其首腦、亂其部署”的戰法,集中兵力逐點攻殲,至22日黃昏,全殲第7兵團,擊斃兵團司令官黃百韜。

淮海戰役總前委成員(從左至右)粟裕、鄧小平、劉伯承、陳毅、譚震林

淮海戰役總前委成員(從左至右)粟裕、鄧小平、劉伯承、陳毅、譚震林

中國人民解放軍炮兵部隊向碾莊圩守敵襲擊

中國人民解放軍炮兵部隊向碾莊圩守敵襲擊

第7兵團被圍後,徐州“剿總”副總司令杜聿明率第2、第13兵團各一部共12個師,在飛機、坦克支援下,於13日開始沿隴海鐵路及其兩側全力東援。華東野戰軍第7、第10和第11縱隊,堅守陣地,頑強抗擊,給國民黨援軍以重大殺傷。同時,在蘇北兵團和第3縱隊、兩廣縱隊威逼徐州的情況下,國民黨援軍進展遲緩,至22日第7兵團被殲時,仍被阻於碾莊圩以西25公裡的大許傢、韓莊一線。徐東阻擊戰的勝利,有力地保障瞭圍殲第7兵團的作戰。

中原野戰軍主力為配合華東野戰軍作戰,11月7日,在商丘東南張公店地區殲滅由商丘東撤的第4“綏靖區”第181師;15日攻占戰略要點宿縣城,切斷瞭徐州與蚌埠間的聯系。隨後,以3個縱隊在宿縣西南待機;一部進至固鎮附近,會同豫皖蘇軍區武裝阻擊由蚌埠北援的國民黨軍第6、第8兵團(在戰役中組建,各轄3個軍)。以第1縱隊位於蒙城,沿渦河、淝河佈防,協同第2、第6縱隊和豫皖蘇軍區武裝遲滯國民黨軍第12兵團的東進行動,至22日第12兵團仍被阻於澥河以南的趙集地區。

人民解放軍在第一階段作戰中,共殲滅國民黨軍正規軍14個師又1個旅,另有3個師又1個旅起義,隔斷瞭徐蚌間的聯系,孤立瞭徐州,並使孤軍冒進的第12兵團陷於進退維谷的困境。

第二階段 人民解放軍殲滅第12兵團,合圍杜聿明集團。11月23日,中共中央軍委主席毛澤東,根據戰役進展的情況,致電總前委:目前“對於我們,最有利的是以現態勢各個殲滅當面之敵,我們應力爭這一著。”因此,必須準備以3~5個月時間,以幾個作戰階段去取得全戰役的勝利;必須準備連民工在內的130萬人3~5個月的糧食、草料、彈藥,10萬至20萬傷員的治療;必須爭取各部隊在全戰役所需時間中有二分之一以上時間的休息整補;對於兵員要實行隨戰隨補、隨補隨戰的方針;在戰術方面,必須不是依靠急襲,而是依靠充分的偵察和技術準備(近迫作業、步炮協同等)去取得成功。總前委依據上述指示,周密研究瞭淮海戰場形勢,分析瞭當面3路國民黨軍的情況,認為以首先圍殲孤軍冒進、部隊疲憊的第12兵團為有利。經中共中央軍委批準,決定以中原野戰軍和華東野戰軍第7縱隊、特種兵縱隊,共9個縱隊,加上地方部隊1個旅,圍殲第12兵團於澮河南北地區;以華東野戰軍8個縱隊及地方部隊2個旅,位於徐州以南的夾溝、符離集地區,阻擊可能由徐州南援的國民黨軍,並威脅徐州;另以華東野戰軍5個縱隊南下固鎮地區,求殲可能北援的第6、第8兵團各一部。

這時,蔣介石為挽救危局,決定以第2、第16兵團自徐州向南,進至固鎮地區的第6、第8兵團繼續向北,以進至澥河、澮河間的第12兵團繼續向東北,均以宿縣為目標攻擊前進,企圖南北夾擊,恢復徐蚌間交通。

11月23日,國民黨軍第12兵團,進至澮河南岸南坪集地區。24日上午,其先頭一部渡過澮河向人民解放軍攻擊。下午,發覺處境不利,即向澮河以南收縮。當日黃昏,中原野戰軍主力全線出擊,於25日晨將第12兵團合圍在以雙堆集為中心的地域內。蔣介石命令該兵團迅速向蚌埠方向突圍。27日,兵團司令官黃維以主力4個師為第一梯隊,向雙堆集東南方向輪番攻擊,均未得逞。在突圍中,第110師在師長廖運周率領下起義。蔣介石見突圍未成,又令該部固守待援。29日,第12兵團轉入陣地防禦。中原野戰軍隨即對第12兵團展開逐點攻擊,逐步緊縮包圍,為最後殲滅該部創造瞭有利條件。

國民黨軍第2、第16兵團主力,從11月24日開始由徐州沿津浦鐵路兩側向南進攻,但在華東野戰軍主力節節抗擊下,至28日仍被阻於孤山集、後官橋、褚蘭以北地區。由蚌埠進至固鎮以北任橋、花莊集的第6、第8兵團各一部,發覺華東野戰軍一部南下後,於26日星夜南撤。蔣介石三路會師宿縣的計劃遂告破產,乃於28日下令放棄徐州,由杜聿明率第2、第13和第16兵團經永城南下渦陽、蒙城,救援第12兵團,爾後共同南撤;另以劉峙率徐州“剿總”部分機關人員飛赴蚌埠,繼續指揮第6、第8兵團再次北援。同時,擬從白崇禧部抽調一部兵力,轉用於蚌埠方向。

中共中央軍委在中原野戰軍合圍第12兵團後,即預見到徐州杜聿明集團有撤逃可能,即指示對該部應加強監視。總前委依照軍委指示,以華東野戰軍8個縱隊繼續在徐州以南阻敵南下;增調華東野戰軍第13縱隊參加圍殲第12兵團的作戰;以華東野戰軍第6縱隊東移固鎮地區監視蚌埠國民黨軍;並決定華東野戰軍3個縱隊集結於宿縣地區為總預備隊。

11月29日,杜聿明以第16兵團一部在徐州以南進行佯攻;30日,率3個兵團、黨政軍機關和被裹脅的青年學生共約30萬人,沿徐州至永城公路向西南撤逃。華東野戰軍當即以渤海縱隊於12月1日占領徐州;以11個縱隊采取平行追擊、迂回攔截和尾追的方法,向杜聿明集團展開猛烈追擊。2日切斷瞭敵逃向永城的通路。3日,蔣介石令杜聿明轉向濉溪口方向攻擊,取捷徑救援第12兵團。4日,華東野戰軍將杜聿明集團全部包圍於陳官莊、青龍集、李石林地區,並於6日殲滅瞭單獨突圍的第16兵團。此後,杜聿明集團多次向東南方向突圍,均被華東野戰軍擊退。至10日,杜聿明集團的2個兵團部、8個軍共20餘萬人被壓縮在以陳官莊為中心的狹小地域內。

第12兵團與杜聿明集團被圍後,中原、華東野戰軍在連日圍攻中,雖給被圍的國民黨軍以嚴重殺傷,但一時難以全殲。這時,由蚌埠北援的第6、第8兵團正逐步向雙堆集接近;從武漢方向來援的第28、第20軍已到達浦口。總前委研究並經中共中央軍委批準,決心首先殲滅第12兵團,爾後再集中兵力圍殲杜聿明集團。於是決定華東野戰軍除以9個縱隊繼續圍困杜聿明集團外,再抽調第3縱隊、魯中南縱隊南下,協同中原野戰軍迅速殲滅第12兵團;以華東野戰軍第6縱隊、中原野戰軍第2縱隊及地方武裝一部,繼續阻擊由固鎮北援的第6、第8兵團。至12月13日,在中原野戰軍和華東野戰軍一部猛烈攻擊下,第12兵團已被壓縮於雙堆集、大小馬莊、楊莊等東西不足3華裡的狹長地區內。13日晚,解放軍發起最後攻擊,至15日24時,全殲第12兵團,俘兵團司令官黃維、副司令官吳紹周。16日,由蚌埠北援的第6、第8兵團,在獲悉第12兵團被殲後,星夜撤至淮河以南。

中國人民解放軍向國民黨軍第12兵團發起攻擊

中國人民解放軍向國民黨軍第12兵團發起攻擊

第三階段 全殲杜聿明集團。在華東野戰軍的重重包圍下,杜聿明集團已面臨絕境。此時,平津戰役已勝利展開。為瞭不使平津地區國民黨軍迅速決策南逃,中共中央軍委指示淮海前線人民解放軍對杜聿明集團在兩周內不作最後殲滅的部署。據此,華東野戰軍自12月16日起,以8個縱隊一面圍困杜聿明集團,一面進行休整,以7個縱隊在外圍的夏邑、永城、濉溪口一線待機。中原野戰軍主力作為戰役總預備隊,位於宿縣、蒙城、渦陽地區休整。

在休整期間,擔任圍困的各部隊,普遍進行瞭敵前練兵、近迫作業和其他各項進攻準備,並對國民黨軍展開強大的政治攻勢。在連日大雪、氣溫驟降、空投減少的情況下,被圍困的杜聿明集團大批士兵凍餓而死,廣大官兵戰鬥意志極為低落,向解放軍投誠者達1.4萬餘人。

1949年1月初,華東野戰軍為最後全殲杜聿明集團,在平津國民黨軍退路已被東北野戰軍和華北軍區第2、第3兵團等部截斷以後,調整瞭攻擊部署:以10個縱隊和地方武裝一部,組成3個突擊集團,擔任主攻任務;另以5個縱隊擔任外圍攔截任務。6日16時,華東野戰軍對杜聿明集團發起總攻,殲守軍萬餘人。7日,國民黨軍第13兵團殘部倉皇逃入第2兵團防區。9日,國民黨軍殘部分路突圍,均被擊退,解放軍各突擊集團繼續勇猛攻擊,至10日下午4時,全殲杜聿明集團,俘杜聿明,擊斃第2兵團司令官邱清泉。

淮海戰役期間,華北、華東、中原解放區的廣大人民群眾,給予解放軍以巨大支援,出動民工500餘萬人(包括隨軍、二線及後方民工),人力車41萬輛,畜力車3000餘輛,汽車250餘輛,運送糧食5.7億餘斤,保障瞭人民解放軍作戰的物資需要,對戰役的勝利作出瞭重大貢獻。

淮海戰役歷時66天,人民解放軍以13萬餘人傷亡代價,全殲國民黨軍1個“剿總”司令部、5個兵團部、22個軍、56個師(含起義在內),共55.5萬餘人(內起義2.85萬人)。解放瞭長江中、下遊以北地區。至此,蔣介石在華東、中原戰場的主要力量和精銳師團已喪失殆盡,國民黨政治中心南京、經濟中心上海及武漢重鎮已處於人民解放軍直接威脅之下。