利用敵方雷達的電磁輻射進行導引,摧毀敵方雷達及其載體的導彈。亦稱反輻射導彈。它與機載或艦載探測跟蹤、制導、發射系統等構成反雷達導彈武器系統。通常有空地、艦艦反雷達導彈等類型。

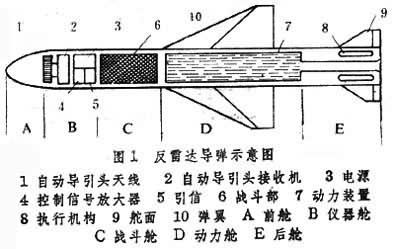

反雷達導彈由彈體與彈翼、戰鬥部、動力裝置、制導裝置等組成(圖1)。戰鬥部用普通裝藥,由觸發或非觸發引信起爆。動力裝置一般用固體火箭發動機。制導方式多採用被動式雷達尋的制導或複合制導。多數反雷達導彈的發射重量為數百千克,射程在100公裡以內。

圖1 反雷達導彈示意圖

圖1 反雷達導彈示意圖

空地反雷達導彈,通常用於攻擊預先選定的目標。發射前,須對目標進行偵察,測定其坐標和輻射參數,並用載機上的偵察和目標指示設備進一步測定目標的準確坐標,當目標處於導彈有效發射區內時即可發射。發射後,彈上自動導引裝置的控制信號,傳給執行機構,使導彈自動導向目標。在攻擊過程中,如被攻擊的雷達關機,導彈的記憶等裝置能繼續控制導彈飛向目標。

最早的反雷達導彈,是美國1964年裝備的“百舌鳥”導彈(圖2右)。隨後,美國於60年代末裝備瞭“標準反輻射導彈”;80年代初又裝備瞭“高速反雷達導彈”(圖2左)。蘇、法、英等國也研制和裝備瞭反雷達導彈。60年代中至80年代初,反雷達導彈曾在越南、中東等局部戰爭中使用,主要用於攻擊敵方地空導彈制導雷達和高射炮炮瞄雷達,取得瞭一定戰果。反雷達導彈正向著增強抗幹擾能力,提高導引頭性能,增大射程和威力,能利用多種電磁輻射源進行導引和攻擊的方向發展。

圖2 掛在“海盜”Ⅱ飛機機翼下的美國“高速反雷達導彈”(左)和“百舌鳥”導彈(右)

圖2 掛在“海盜”Ⅱ飛機機翼下的美國“高速反雷達導彈”(左)和“百舌鳥”導彈(右)