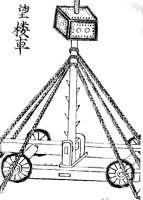

中國古代一種設有望樓,用以登高觀察敵情的車輛。車上高懸望樓“如鳥之巢”,故名。又名樓車。樓車的名稱見於《左傳》。西元前593年,楚軍曾強迫俘獲的晉使解揚登上樓車,向被圍困的宋人勸降。據杜預註,樓車是“車上望櫓”,而巢車則是“車上為櫓”。按《後漢書·南匈奴傳》註,“櫓”就是“樓”。《左傳》記載,西元前575年鄢陵之戰中,楚共王曾登上巢車觀察晉軍的動向。當時還有太宰伯州犁隨侍,可知此望樓的面積當不會很小。唐朝杜佑撰《通典》記載,巢車的形制是:“以八輪車,上樹高高竿,竿上安轆轤,以繩挽板屋止竿首,以窺城中。板屋方四尺(約1.332米),高五尺(約1.665米),有十二孔,四方別佈。車可進退,環城而行。”據《後漢書·南匈奴傳》記載,漢時與匈奴作戰,曾經制造過一種車輛,“可駕數牛,上作樓櫓,置於塞上”,當即此種可以“環城而行”的巢車。到北宋初,巢車和樓車的形制已有明顯不同。宋官方編修的《武經總要·攻城法》中同時收錄瞭巢車與樓車兩種,並稱樓車為“望樓車”。據其文字及附圖所示,巢車的形制同於《通典》(圖1);而樓車的形制則較為復雜完備。其車體為木質,底部有4輪,車上樹望竿,竿上設置望樓,竿下裝有轉軸,並以6條繩索,分3層、從6面將竿固定,繩索下端則以帶環鐵橛揳入地下(圖2)。這種“望樓車”當是宋朝的形制。

圖1 巢車

圖1 巢車

圖2 望樓車

圖2 望樓車