佛教與基督教、伊斯蘭教並稱為世界三大宗教。相傳為西元前6~前5世紀古印度迦毗羅衛國(在今尼泊爾南部提羅拉克特附近)王子喬達摩·悉達多(即釋迦牟尼)創立(見彩圖)。當時婆羅門教在印度占統治地位,婆羅門教法典將種姓劃分為四等:婆羅門、剎帝利、吠舍和首陀羅。主張吠陀天啟、祭祀萬能和婆羅門至上,引起其他種姓不滿。佛教作為反婆羅門教的重要思想派別之一應運而生。基本教義是把現實人生斷定為“無常”、“無我”、“苦”。認為“苦”的根源既不在超現實的“梵天”,也不在社會環境境,而是由於每人自身帶來的“惑”、“業”造成的。“惑”指貪、瞋、癡等煩惱,“業”指人們的身、口、意等活動。“惑”、“業”為因,造成生死不息之果;根據善惡行為,輪回報應。佛教指出擺脫輪回痛苦之路,唯有按佛教經、律、論三藏所規定的訓練方法,修持“戒”、“定”、“慧”三學,徹底轉變自己世俗欲望和認識,超出生死輪回范圍,達到一種最高的精神解脫的目標,叫作“涅槃”或“解脫”。佛教這種說法包括在“五蘊”、“十二因緣”、“四諦”等基本教理之中,成為以後佛教各派教義的基礎。反對“婆羅門第一”,在因果報應和修行解脫方面主張“四姓平等”,隻要相信佛教,不分種姓貴賤,都能得到精神解脫。這種觀點受到婆羅門以外的剎帝利、吠舍種姓的支持而得到傳播。隨著古印度社會的發展,佛教的發展大致分為四個歷史階段:公元前6世紀中葉到前4世紀中葉,釋迦牟尼創教及其弟子傳承其教義,為原始佛教;公元前4世紀中葉起,佛教內部對戒律和某些教義的理解發生瞭分歧,分裂為許多教團,後稱為8部或20部,為部派佛教;公元1世紀左右出現瞭大乘佛教。大乘佛教為瞭抬高自己,把以前的佛教貶稱為小乘佛教。大乘佛教先有“中觀學派”,後有“瑜伽行派”;7世紀以後,大乘一部分派別同婆羅門教混合,形成密教。13世紀初,由於政治原因,佛教在印度本土趨於消失,19世紀以後又稍有復興。即使佛教在印度的極盛時期,它在印度的勢力也比不上婆羅門教,隻占比較次要的地位。佛教經典最初隻有口頭傳習,後來才有寫在貝葉上的經文。從口頭傳習到書寫成文,經歷瞭很長時間,逐漸分成多種宗派。佛教經典繁多,總稱為“經”、”律”、“論”三藏。凡以釋迦牟尼的名義講說的記錄叫作經;對經義的解釋、闡發的,叫作論;規定僧眾的生活、學習的規范儀式、制度叫作律。從公元前3世紀摩揭陀孔雀王朝阿育王開始,中經公元前2世紀貴霜王朝迦膩色伽的提倡,佛教向古印度境外傳播,發展為世界性宗教,在許多國傢和地區形成各具民族特色的教派。從印度向北傳播,到中國大部分地區,後又傳到朝鮮、日本、越南等國,以大乘教為主,習慣地稱為北傳佛教。其經典主要為漢文系統,先有大量的漢文譯文,後又有漢文大量的著述,還有一部分藏文譯註的佛教典籍,流傳地區為中國西藏、青海、內蒙古、今蒙古人民共和國和蘇聯西伯利亞一帶,是為北傳佛教中的藏傳佛教,俗稱喇嘛教。傳入斯裡蘭卡、緬甸、泰國、柬埔寨、老撾以及中國境內傣族地區的小乘為主的佛教,稱為南傳佛教。其經典屬巴利文系統。近代以來,歐美各國也有佛教流傳。

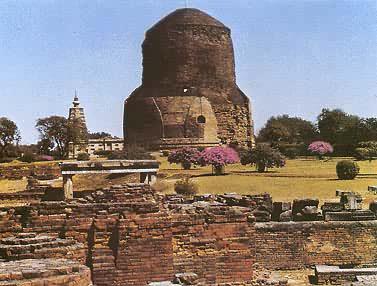

印度鹿野苑佛塔和寺院遺址

印度鹿野苑佛塔和寺院遺址

釋迦牟尼初轉法輪像

釋迦牟尼初轉法輪像

西漢哀帝元壽元年(公元前2)佛教傳入中國內地,當時被看作神仙方術的一種。東漢末到三國時期,佛教經典被大量譯為漢文。佛教教義開始與中國傳統的倫理和宗教觀念相結合,得到傳播。安世高譯的小乘佛經和支婁迦讖譯的大乘佛經在中國均有發展。魏晉將佛教大乘般若學說與中國的魏晉玄學相結合,受到門閥士族的歡迎。到瞭南北朝,佛教傳播到全國各地。南朝以宋文帝、梁武帝為代表的帝王貴族把佛教當作“坐致太平”的思想工具,大力扶持,使它發展。北朝各代帝王貴族資助譯經,修建寺院,開鑿石窟,各方面都有突出的表現,中間經歷瞭兩次毀佛的運動,但為時不久,即得到恢復,又有新的發展。魏晉南北朝時期佛教典籍漢譯本已相當完備,印度佛教的重要流派以及教義在中國都得到比較系統的介紹。鳩摩羅什是譯經的傑出代表。著名僧人道安、慧遠、僧肇、道生發展瞭中國佛教理論,對後世產生瞭深遠的影響。隋唐時期,佛教學派發展成佛教宗派,寺院經濟高度發展,譯經規模和水平也超過前代,重要代表人物有惠能、法藏、玄奘、道宣、義凈等人。中國佛教有天臺宗、禪宗、律宗、凈土宗、法相宗、華嚴宗、密宗以及三階教等宗派,並傳到朝鮮、日本和越南。藏傳佛教也有瞭發展,除瞭傳釋印度學派以外,還接受瞭漢地佛教的影響。佛教思想深入民間,影響到哲學、道德、文學、藝術等各個領域。隋唐最高統治集團采取儒、釋、道三教並用的方針。宋代以後,一些主要佛教宗派的基本觀點為儒教所吸收,其自身日益與儒、道相融合。唐初,西藏地區的松贊幹佈提倡佛教,打下瞭藏傳佛教的基礎。元初,忽必烈封喇嘛八思巴為帝師,逐步確立政教合一的統治體制。近代楊文會創辦金陵刻經處和佛教學校(祇洹精舍)。中國擁有世界上數量最多、內容完備的佛經和佛教文化史料。隋代起,有石刻版本的佛經。從北宋開始,歷代都有官版或私傢印刷的《大藏經》,除漢文版外,尚有藏、蒙、滿文版的《大藏經》傳世。

參考書目

Heinrich F. Hackmann, Buddhism as a Religion; its Historical Development and its Present Conditions,W. C. Probsthain&Co.,1910.

A.K.Narain, ed.,Studies in History of Buddhism,B.R.Publishing Corporation,Delhi,1980.

D.P.Singhal,Buddhism in East Asia,Books&Books,Delhi,1984.

任繼愈:《漢唐佛教思想論集》,人民出版社,北京,1981。

任繼愈:《中國佛教史》(第1、2卷),中國社會科學出版社,北京,1985。