9世紀中葉,查理帝國解體,東法蘭克王國成為德意志民族歷史發展的基地。10世紀初薩克森王朝的建立標誌著德意志國傢的形成。德意志長期處於封建割據、邦國林立的分裂狀態。1867年奧地利與匈牙利組成奧匈帝國。1871年普魯士王國通過王朝戰爭,建立統一的德意志帝國。第二次世界大戰後,德國分裂為德意志聯邦共和國和德意志民主共和國兩個國傢。本條目僅敘述9世紀中葉至1945年的德意志歷史。

>德意志國傢的建立和發展 公元前後,在多瑙河和萊茵河流域,已定居著許多日耳曼部落,這些部落同企圖征服此地的羅馬帝國不斷發生沖突。公元9年,日耳曼各部族在舍羅斯克人阿爾米紐斯領導下聯合抗擊羅馬人,在條頓堡森林之戰中獲勝。在民族大遷徙的洪流中,日耳曼民族中的薩克森人和弗裡森人定居於德意志北部,法蘭克人定居於西部,圖林根人定居於中部,阿雷曼人和巴伐利亞人定居於南部。隨著氏族制度的解體,逐漸形成部落聯盟和部落公國。476年,日耳曼人與羅馬帝國的奴隸、隸農、兵士聯合,推翻瞭羅馬奴隸主國傢。5世紀末,在克洛維領導下建立的法蘭克王國實際是不鞏固的軍事行政的聯合體,843年分裂後,萊茵河右岸操德語的東法蘭克王國成為後來的德意志王國的基地。919年,薩克森公爵亨利一世當選為東法蘭克王國的國王,建薩克森王朝,正式創立德意志國傢,這是嚴格意義上的德意志歷史的開始,其王國由薩克森、圖林根、弗蘭肯、施瓦本、巴伐利亞等部族公國組成,925年又增加瞭洛林公國,地域大致包括今荷蘭、德意志聯邦共和國、瑞士和奧地利。亨利一世建立強大的武裝力量,以鞏固和擴展王室權力。其子奧托一世936年繼位後,竭力加強中央集權,打擊地方封建勢力,955年擊敗匈牙利人的入侵,聲威大振,962年由羅馬教皇加冕為神聖羅馬帝國皇帝。9世紀中葉至11世紀中葉是德意志封建化時期,但封建關系的成長極為遲緩,其原因主要是農村公社-馬爾克中的自由農民能夠長期保全自己的獨立,抵禦封建主的掠奪。然而,封建勢力的不斷增長,世俗和教會的大土地占有制不斷發展,最終導致馬爾克公社的解體,使自由農民變為大土地占有者的附庸。

在德意志封建化進程中,羅馬教皇擁有給德皇加冕的特權,德皇則力圖控制教皇和教會,而地方封建主為擴展權勢,又往往借助教皇和教會的力量來削弱皇權。這種矛盾和鬥爭是德意志長期處於分裂狀態的重要原因。11世紀上半葉,德意志皇權處於極盛時代,神聖羅馬帝國皇帝與羅馬教皇產生激烈沖突。以爭奪主教敘任權為爆發點,教皇格列高利七世與德皇亨利四世出現尖銳鬥爭。1076年亨利四世企圖廢黜教皇未逞,於1077年到意大利北部的卡諾沙向教皇懺悔贖罪,取得赦免後,復於1084年以武力驅逐格列高利七世,另立教皇。此後數十年裡雙方鬥爭不息。亨利五世統治時期雙方和解,於1122年簽訂《沃爾姆斯宗教協定》。皇帝和教皇的紛爭導致皇權的衰落和分離主義勢力的加強。

11~12世紀是德意志城市商品貨幣關系發展的時期。1143年,在波羅的海北岸建立起第一個德意志城市呂貝克,其他城市如特裡爾、科隆、奧格斯堡等則是在古羅馬的要塞或城市的基礎上發展起來的。各新興城市要求建立強大的中央政權,實現國傢的統一。這一願望遭到地方封建勢力的阻撓,各城市為保護自身利益,便組成城市聯盟(見漢薩同盟)。

1254~1273年是德意志皇位空缺時期,各邦君主鬥爭不已。奧地利的哈佈斯堡王朝、巴伐利亞的魏特爾斯巴赫王朝和波希米亞的盧森堡王朝都在覬覦德意志的皇位。1273年哈佈斯堡伯爵被選為德皇後,空位時期結束,但各分立政權的勢力已大大增長。查理四世於1356年頒佈的金璽詔書(1356),確認選侯有選舉皇帝的權力,從而在法律上確立瞭諸侯邦國分立的體制,加劇瞭德意志的分裂。14世紀中葉起,德意志城市手工業和商業有一定的發展,資本主義開始萌芽。

德意志封建制度的衰落與資本主義的興起 1410年佈拉格教區牧師J.胡斯以捷克語佈道,嚴斥教廷銷售贖罪券的作法,1414年11月被捕,翌年7月6日被處以火刑,由此導致1419~1436年的胡斯戰爭。

15世紀末16世紀初,教會貴族和世俗貴族窮奢極欲,騎士階層(見騎士制度)日趨沒落,在嚴酷的封建剝削之下,農民處於農奴境地。由於沒有中央集權的統一國傢和統一市場,嚴重妨礙瞭資本主義生產關系的發展,於是出現瞭要求擺脫教皇控制、改革封建關系的宗教改革運動,繼之又出現瞭大規模的農民戰爭。1517年10月31日,維滕貝格大學神學教授M.路德公佈反對販賣贖罪券的《九十五條論綱》,在人民群眾中引起廣泛響應,成為宗教改革運動的發端。1520年8月路德發表《致德意志民族的基督教貴族書》,提出改革天主教的綱領。路德的改革符合市民和新興資產階級的要求,也得到某些力圖奪取教會財產以自肥的世俗貴族的支持,各階層對宗教改革所抱的希望不同,使宗教改革運動出現瞭分裂。市民階級改革傢路德也逐漸拋棄下層人民,倒向貴族和諸侯一邊。

1524~1525年的德意志農民戰爭是宗教改革運動的頂點。在農民戰爭中出現瞭領袖人物T.閔采爾和革命綱領《十二條款》、《書簡》,要求用暴力推翻現存的封建制度,廢除封建剝削關系。由於起義隊伍分散,缺乏統一指揮;加上市民階級的動搖和背叛,農民戰爭在封建貴族的鎮壓下失敗。

農民戰爭失敗後,各地封建諸侯為瞭爭奪土地,分裂成天主教諸侯和新教諸侯兩大派別。德皇查理五世企圖利用天主教會加強中央集權,因而支持天主教會,羅馬教廷也站在皇帝一邊。新教諸侯於1531年組成施馬爾卡爾登同盟,與皇帝抗衡,雙方於1546~1547年及1552~1555年兩度發生武裝沖突。皇帝先勝後敗,被迫妥協。1555年雙方締結奧格斯堡宗教和約,根據“教隨國定”的原則,各邦諸侯王公享有規定其臣民宗教信仰之權利,諸侯通過和約擴大瞭政治和宗教權力,國傢進一步陷於分裂。擁護新教的尼德蘭和英國與信奉天主教的法蘭西分別支持德意志封建諸侯的分裂活動,從而使德意志諸侯之間以及諸侯與皇帝之間的沖突不斷升級。1608年組成以普法爾茨選帝侯腓特烈五世為首的新教聯盟,次年又結成以巴伐利亞公爵馬克西米利安一世為首的天主教聯盟。最終形成對立的兩大集團。

1618年5月,德皇任命信奉天主教的施提裡亞公爵斐迪南二世為波希米亞國王,引起強烈不滿,佈拉格發生反對哈佈斯堡王朝的起義,由此又導致三十年戰爭的爆發。這場歐洲歷史上第一次大規模的國際戰爭,一方是德意志新教諸侯和丹麥、瑞典、法國;一方是神聖羅馬帝國皇帝、德意志天主教諸侯和西班牙。前者得到荷蘭、英國、俄國的支持;後者有教皇和波蘭支持。德意志成為外國勢力角逐的場所。戰爭以締結《威斯特伐利亞和約》結束。在三十年戰爭中德意志的社會經濟遭受嚴重破壞,人民生命財產蒙受巨大損失。戰後,神聖羅馬帝國分裂為300多個小邦。

德意志各邦諸侯在自己統治范圍內,建立起專制主義政權。最大的兩個權力中心是普魯士和奧地利,其間的鬥爭基本上決定著18世紀德意志的歷史。霍亨索倫傢族統治下的普魯士於1701年1月18日改稱王國,勃蘭登堡選帝侯加冕為普魯士國王,稱腓特烈一世。此後,普魯士的歷代國王通過掠奪、購買和繼承等途徑不斷擴充領土,先後吞並福爾波門、西裡西亞、西普魯士、埃爾姆蘭等地,七年戰爭後,普魯士成為歐洲強國之一。

資本主義的發展和德意志的統一 1789年的法國大革命給德意志帶來巨大的影響。1789~1790年,萊茵地區、薩克森和西裡西亞接連爆發農民起義,1793年3月17日,J.G.A.福爾斯特宣告德意志土地上第一個共和國-美因茨共和國成立,並宣佈新共和國加入法蘭西共和國。被法國大革命所震動的歐洲各國君主,為瞭扼殺法國革命,以普、奧為首,組織聯軍入侵法國。1803年,法軍擊敗俄、奧、普的聯合幹涉,消滅瞭德意志的許多封建邦國。1806年,萊茵地區的16個德意志邦在法國庇護下,組成萊茵聯邦。同年8月6日。德皇弗蘭茨二世(1792~1806在位)被迫退位,德意志民族的神聖羅馬帝國最終結束。1813年10月的萊比錫會戰後,拿破侖一世在德意志的統治崩潰,萊茵聯邦隨之解體。1815年6月8日,德意志境內41個邦和自由市組成德意志聯邦,奧地利帝國宰相K.W.N.L.von梅特涅任聯邦議會主席。

法國大革命和拿破侖戰爭極大地沖擊瞭德意志的封建制度,1807~1820年,在開明貴族 H.F.K.vom施泰因男爵和K.A.von哈登堡宰相領導下,普魯士實行解放農民、城市自治等資產階級性質的改革。改革激發起瞭德意志的民族覺悟,使普魯士開始瞭從封建莊園制向資本主義容克地產制過渡。(見施泰因和哈登堡改革)

1815年起,德意志人民要求反封建和爭取國傢統一的鬥爭不斷高漲。1817年10月18日,12所大學的500名大學生協會會員在瓦特堡集會,紀念宗教改革300周年和萊比錫戰役4周年,這標志著德意志反對派運動的開端。1818年普魯士制定新稅則。1819年在G.F.李斯特領導下,建立起德意志商業和手工業聯合會,促進瞭德國的關稅聯合。1834年建立德意志關稅同盟。

1840年後,反對派運動更趨猛烈,形成要求“統一與自由”的民族運動。無產階級也開始登上歷史舞臺。1844年爆發西裡西亞紡織工人起義。1847年,K.馬克思和F.恩格斯將流亡巴黎的德國工人、手工業者於1836年組織的正義者同盟改組為共產主義者同盟,1848年2月《共產黨宣言》問世。德意志資產階級民主革命的條件日益成熟,並匯成1848~1849年的德國革命。1848年3月,維也納市民、大學生和工人的起義,摧毀瞭梅特涅的統治。3月18日,柏林起義者發起武裝暴動,擊退普魯士軍隊,並於5月18日在美因河畔法蘭克福召開由普選產生的全德國民議會。但是,由於資產階級的軟弱和反動,各地起義被先後鎮壓下去,這次革命未能完成其歷史使命(見歐洲1848年革命)。

1848年革命前後,德意志在工業和農業中經歷瞭巨大的變革,30年代開始的工業革命到50、60年代又獲得長足的發展,使德意志逐漸轉變成為工業國。但德意志在政治上依然處於四分五裂狀態。德意志的統一符合經濟發展的需要。當時存在兩條統一道路,一條是由普魯士或奧地利領導的自上而下的王朝戰爭的道路;另一條是由無產階級領導的自下而上的革命的道路。德意志的資產階級害怕無產階級,與封建勢力妥協,把統一的希望寄托於普魯士王朝或奧地利王朝。

1862年9月出任普魯士宰相的O.von俾斯麥,利用普魯士所轄地區經濟上的優勢,發動王朝戰爭,以求實現德意志統一。1864年對丹麥的戰爭,使石勒蘇益格隸屬普魯士,1866年的普奧戰爭,普將荷爾斯泰因攫為己有,迫使奧地利退出德意志聯邦。1866年8月成立北德意志聯邦。1867年奧地利與匈牙利組成二元制的奧匈帝國。1870年普法戰爭爆發,9月2日,法國在色當戰役中敗北,被迫將阿爾薩斯-洛林割讓給普魯士,並償付50億金法郎賠款。1871年1月18日,普魯士國王威廉一世[ID=wei_pu]在巴黎凡爾賽宮加冕成為德意志帝國皇帝,俾斯麥成為帝國首任宰相。從此結束瞭德意志分裂割據的局面,實現瞭民族國傢的統一。1871年5月4日頒佈憲法,宣告德意志帝國由26個邦組成。

德國帝國主義的形成與第一次世界大戰 德意志帝國建立後,采取一系列有利於資本主義發展的措施,頒佈瞭統一貨幣、關稅、度量衡等法律,又從法國獲得巨額賠款和阿爾薩斯-洛林的鐵、鉀礦,並吸取其他國傢的先進科學技術與生產經驗,經濟得到迅猛發展。除采煤、冶鐵、紡織工業外,新興的電力和化學工業居世界領先地位。90年代完成工業革命,90年代後期進入帝國主義階段。

隨著資本主義的發展,工人運動也蓬勃興起。1863年5月,在萊比錫成立以F.拉薩爾為主席的全德工人聯合會(拉薩爾派)。1869年8月在愛森納赫成立以W.李卜克內西、A.倍倍爾為領導人的德國社會民主工黨(愛森納赫派)。1875年5月,愛森納赫派和拉薩爾派在哥達合並為社會主義工人黨,通過瞭《哥達綱領》。1890年改名為德國社會民主黨。德國社會民主黨的成立對德意志工人運動的發展具有重大意義。

俾斯麥是帝國內外政策的實際制定者。在其執政時期,對內發動文化鬥爭,反對天主教,鎮壓社會民主黨和工人運動;對外為瞭防范法國並阻止俄國向西歐和南歐擴張,1873年恢復瞭德、奧、俄“三皇同盟”,1882年訂立德、奧、意三國同盟(1882)。

德國帝國主義是在世界已被殖民主義列強基本瓜分完畢時走上世界舞臺的,因此它要求重新瓜分世界,富有強烈的侵略性。1888年威廉二世即位後,推行世界政策。1897年開始在遠東實行擴張計劃,占領中國的膠州灣。1898和1899年,議會兩次通過造艦法案。1900年,威廉二世發表鼓吹侵略中國的演說(見匈奴演說),1879~1914年德國軍費開支增加4倍,積極準備重新瓜分世界的戰爭。1914年8月1日德國對俄宣戰,3日對法宣戰,4日英國對德宣戰,第一次世界大戰爆發。由英、法、俄組成的協約國集團和由德國和奧匈帝國組成的同盟國集團的火並期間,1917年爆發俄國十月社會主義革命,同年11月21日,俄國蘇維埃政府向所有交戰國提議停戰,德國為擺脫兩面作戰的困境,接受停戰建議。1918年3月3日,德國與蘇俄簽訂《佈列斯特-立托夫斯克和約》。同年11月德國被迫向協約國投降。1919年1月18日,獲勝的協約國集團召開巴黎和會(1919),6月28日簽訂凡爾賽和約,德國失去67300平方公裡的領土和730萬人口,喪失所有海外殖民地,償付巨額賠款。

德國法西斯的崛起與第二次世界大戰 在俄國十月革命的影響下,1918年11月3日,基爾港的水兵舉行武裝起義,9日,柏林工人在斯巴達克同盟領導下舉行總罷工,工人和士兵占領瞭政府大廈、郵電局、車站等地,推翻瞭霍亨索倫王朝,威廉二世逃往荷蘭。社會民主黨右派領袖乘機接管政府,宣佈德國為“民主共和國”,斯巴達克同盟則宣佈成立“社會主義共和國”,發佈革命綱領,並於同年12月改組為德國共產黨。在政府軍的血腥鎮壓之下,德國十一月革命失敗。革命推翻瞭君主政體,為實行資產階級的議會民主制度開辟瞭道路。1919年2月6日,國民議會在魏瑪召開,社會民主黨人F.艾伯特當選為國傢總統。同年7月31日,通過魏瑪憲法,魏瑪共和國時期從此開始。

魏瑪共和國是德意志歷史上的第一個資產階級議會民主制的共和國。魏瑪憲法宣佈廢除帝制,建立共和,保障私有財產不受侵犯,規定人民享有資產階級的民主自由。但又賦予總統以極大權力。魏瑪共和國實際是資產階級議會制度裝璜起來的壟斷資本傢的專政。共和國初期,人民生活極端困苦。德國共產黨領導下的工人運動持續發展,漢堡起義即為其中的光輝一頁。魏瑪共和國時期出現瞭納粹黨,還發生過卡普暴動、希特勒暴動等反革命暴亂。

1922年4月,德國和蘇俄簽訂互相放棄賠款要求、恢復外交關系的《拉帕洛條約》。1924~1929年美英通過《道威斯計劃》和《楊格計劃》給予共和國巨額貸款,以緩和其賠款危機,使魏瑪共和國經歷瞭一個相對穩定的發展時期。

1929年世界經濟危機爆發後,德國政局又趨惡化,法西斯危險日益加劇。以A.希特勒為頭目的納粹黨,在壟斷資本傢、地主和軍國主義者的扶植下,在1933年1月30日執掌瞭政權。

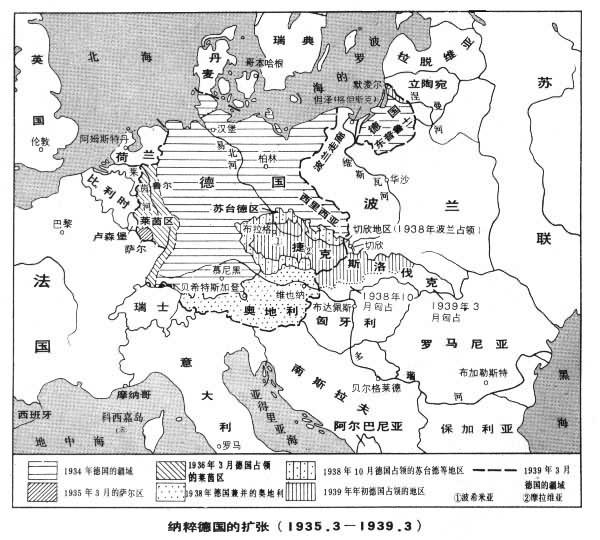

希特勒執政後,對內實行白色恐怖,制造“國會縱火案”,殘酷鎮壓共產黨人和反法西斯主義者,通過沖鋒隊、黨衛軍和國傢秘密警察(蓋世太保)及其遍佈各地的勞動營和集中營實行法西斯專政。1933年12月1日通過《保證黨和國傢統一法》。1934年8月1日通過《德國元首法》等,加強瞭法西斯獨裁統治。希特勒將國傢經濟納入戰爭軌道,加快重整軍備的步伐。1935年3月16日,希特勒宣佈實施普遍義務兵役制,建立起50萬人的軍隊,次年宣佈實行由H.戈林主持的“四年計劃”,工業發展速度超過西方各國。1936年3月7日,希特勒進軍萊茵非武裝區,7月武裝幹涉西班牙內戰,11月25日德日締結《反共產國際公約》。1938年3月吞並奧地利,9月,在慕尼黑會議上,希特勒迫使英法簽訂《慕尼黑協定》。10月,肢解並占領捷克斯洛伐克。1939年9月1日,德國進攻波蘭,挑起第二次世界大戰,在占領挪威、丹麥、法國、南斯拉夫、希臘等國後,於1941年6月22日進攻蘇聯。由於反法西斯的各國人民的英勇抗擊,1942年冬,德軍開始失利,1945年5月8日宣佈無條件投降。第二次世界大戰結束後,根據雅爾塔協定,蘇美英法分區占領德國,柏林作為特殊單位由4國管理。1949年5月,美、英、法3國占領區合並,成立德意志聯邦共和國(見德意志聯邦共和國歷史)。同年10月,蘇聯占領區宣佈成立德意志民主共和國(見德意志民主共和國歷史)。德國分裂為兩個國傢。

納粹黨徒在柏林查抄進步書刊

納粹黨徒在柏林查抄進步書刊

納粹德國的擴張

納粹德國的擴張

法西斯德國崩潰前夕的柏林

法西斯德國崩潰前夕的柏林

參考書目

F.恩格斯:德國狀況,《馬克思恩格斯全集》第2卷,人民出版社,北京,1957。

弗·梅林著,張才堯譯:《中世紀末期以來的德國史》,三聯書店,北京,1980。(F. Mehring , Deutsche Geschichte vom Ausgange Des Mittelalters,Berlin,1947.)