產業革命亦稱工業革命,指機器生產代替手工生產、資本主義工廠制度取代手工業作坊的歷史過程。英國從18世紀60年代起,在生產技術上出現瞭一系列重大發明和革新,開始瞭產業革命,到19世紀30年代末40年代初,在基本工業部門中以機器為主體的工廠制度佔據瞭顯著優勢,前後歷時七八十年,完成瞭產業革命。

前提條件的形成 產業革命首先在英國發生,是長期的社會經濟發展的必然結果。它主要具具備瞭以下幾個條件:①16~18世紀的圈地運動,以及殖民掠奪和奴隸貿易,為產業革命準備瞭大批自由勞動者、貨幣資本和國內外市場。②以毛紡織業為中心的工場手工業的發展,為過渡到機器大生產準備瞭必要的物質技術條件。17~18世紀,毛紡織業在整個經濟中已占有重要地位,除傢庭手工業者和在包買商控制下的分散的手工工場外,雇傭幾十個到幾百個工人的集中的手工工場越來越多,在這種工場裡進行著嚴密的分工。在采礦、制鹽、冶金、金屬加工、玻璃、造紙、啤酒、絲綢、棉織等行業中,工場手工業也發展起來。工場手工業內部分工的發展和生產技術的改進,不僅使勞動生產率大為提高,也為機器大工業的出現創造瞭必要的技術條件。③隨著資本主義工場手工業的發展,英國的社會階級結構發生瞭重大變化,從封建貴族中分離出瞭一個日益強大的從事資本主義農業和工商業的新貴族,從商人和手工業者中興起瞭一個政治上雖然無權但經濟上十分強大的工商業資產階級,從破產的農民和手工業者中誕生瞭喪失任何生產資料的無產者。這些不斷成長的力量,終於在1642年匯合成為強大的反封建巨流,經過長期的鬥爭,終於確立瞭資產階級統治。資產階級革命的勝利,為資本主義的迅速發展提供瞭有利的政治條件。

發展過程 取得瞭政權並握有巨額資本的英國資產階級,為瞭占據日益擴大的國內外市場,戰勝手工業者,擴大和加強對工人的剝削,攫取高額利潤,迫切要求改進生產技術,以機器生產代替手工生產。

棉紡織業 當時,英國最迫切需要革新技術的是棉紡織業。毛紡織業雖然是英國最主要的工業部門,但由於它擁有雄厚的基礎和充足的原料,並在世界市場上處於壟斷地位,改進技術的要求不甚迫切。而英國的棉紡織業生產,是約在1685年由尼德蘭的安特衛普移民傳入的新興的幼弱的工業部門。它有廣闊的國內外市場,但在國內被毛紡織業看作是最危險的競爭者,受到種種限制和打擊,在國外受到品質優良的印度棉佈的強烈競爭。因此,棉紡織業迫切要求革新技術。棉紡織業沒有舊傳統的束縛,也較易於進行技術革新。

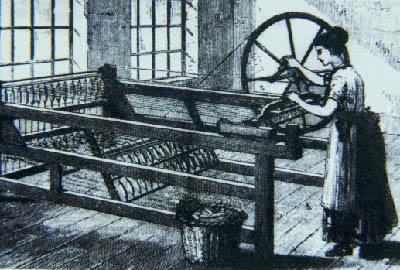

產業革命中的英國(18世紀末)

產業革命中的英國(18世紀末)

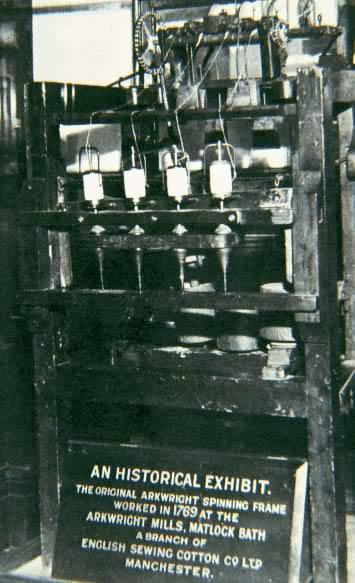

棉紡織業分為紡紗與織佈兩個主要部門。1733年蘭開夏的鐘表匠J.凱(1704~1764?)發明瞭飛梭,代替瞭手工投遞,提高織佈效率一倍,並使佈面加寬。飛梭使用以後,造成紡與織之間的嚴重不平衡。為瞭消除“紗荒”,政府曾大力興辦紡紗學校,在監獄、孤兒院中發動紡紗,對鄉村紡紗生產進行獎勵。這個矛盾直到1764年織工兼工匠J.哈格裡夫斯(?~1778)發明的多軸紡紗機即珍妮機的出現才得到解決。最初的珍妮機是一架同時帶動8根紗錠的手搖紡車,它是由手工工具變為機器的雛型。恩格斯指出:“珍妮紡紗機降低瞭棉紗的生產費用從而擴大瞭市場,給工業以最初的推動力”(《馬克思恩格斯全集》第1卷,第668頁)。以後,珍妮機帶動的紗錠增加到幾十根,以人力作為動力日感困難。1769年理發師R.阿克賴特(1732~1792)發明瞭水力紡紗機(也有人認為是木匠T.海斯的設計),它以水力作動力,使紡紗成本大大降低,使個體紡工受到排擠。由於水力機體積大,又須在有水力的地方安裝使用,這就奠定瞭工廠制度的基礎(見彩圖)。阿克賴特靠專利權的收入,1771年在克羅姆福德創辦瞭第一個棉紡工廠,以後又在諾丁漢、德比、貝爾珀、喬利、曼徹斯特等地建立工廠。1779年童工出身的S.克朗普頓(1753~1827)兼采珍妮機和水力機之長,制造瞭一種多軸走錠精紡機即“騾機”,可以帶動300~400個紗錠,能紡出格外精細的紗線。棉紡機械有瞭上述一系列發明和改進以後,織佈業相對地落後瞭。1785年牧師出身的E.卡特賴特(1743~1823)發明瞭用水力推動的動力織佈機,使勞動生產率比手工勞動提高10倍。後來經過改進,這種織佈機可以織造相當於40個手織工人所織的佈匹。1791年建立瞭第一個使用卡特賴特織佈機的工廠。

1770年取得專利的珍妮紡紗機(J.哈格裡夫斯發明)

1770年取得專利的珍妮紡紗機(J.哈格裡夫斯發明)

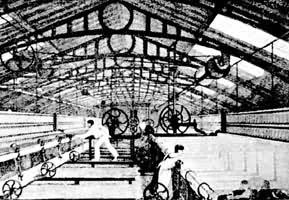

紡織機由人力推動過渡到由水力推動,固然是一大進步,但工廠隻能建在有水力可資利用的地方,往往是在遠離城市和交通大道的鄉村,水源還因季節變化而涸漲,利用水力既不方便又不勻穩,地主還乘機抬高地租,嚴重地影響瞭工廠的發展。這個急待解決的問題,終由格拉斯哥大學的教具員J.瓦特(1736~1819)在理論上和實踐中加以解決瞭。1768年,瓦特在18世紀初T.紐科門(1663~1729)制成的、運用於礦井的蒸汽抽水機的基礎上加以改進,制成瞭單動式蒸汽機,以後在1782年又制成復動式蒸汽機。這種蒸汽機在效率上比紐科門的高5倍,而耗煤量卻比紐科門的少3/4。它起初也用於煤井抽水,1785年開始應用於棉紡工廠,1789年開始用於棉織工廠。1800年英國有50臺蒸汽機,到1835年達到1953臺。蒸汽機的應用,使工廠的發展擺脫瞭建廠地點的限制,也促使由發動機、傳動機和工作機組成的近代機器體系形成起來,從而工廠的發展擺脫瞭由於動力不足而在規模上的限制,凈棉機、梳棉機、漂白機、染整機等陸續出現在紡織工廠中,棉紡織業得到瞭迅速的發展(見彩圖)。1780年,英國的棉花消費量僅為550萬磅,1800年增加為5200萬磅,到1835年已達到31800萬磅。同年,英國棉紡織廠擁有的紗錠達900萬枚,織機11萬臺,工人達23.7萬人。在棉紡織業的帶動和刺激下,毛紡織業、麻紡織業、絲織業也從工場手工業逐漸向機器大工業過渡。1835年,英國毛紡織廠已達1300個,工人的人數達7.1萬人。恩格斯說:“分工,水力、特別是蒸汽力的利用,機器的應用,這就是從18世紀中葉起工業用來搖撼舊世界基礎的三個偉大的杠桿”(同前,第2卷,第300頁)。

英國阿克賴特紡紗機(1769年制造)

英國阿克賴特紡紗機(1769年制造)

英格蘭一傢棉紡織廠(約1835年)

英格蘭一傢棉紡織廠(約1835年)

冶鐵、采煤和機器制造業 棉紡織業和其他輕工業部門機器的發明和廣泛使用,特別是蒸汽機的發明和廣泛利用,也推動瞭重工業和交通運輸業中技術裝備的革新。冶鐵業曾是英國古老的工業部門之一。在18世紀中葉以前,冶鐵用的燃料是木炭。以後由於森林砍伐殆盡,造成燃料的缺乏和昂貴,冶鐵業的發展受到嚴重阻礙,致使消費的生鐵大部分來自國外。18世紀初期,經過A.達比(1678?~1717)及其子小達比(1711~1763)兩代的多次試驗和改進,於1735年找到瞭采用焦煤混合生石灰熔煉鐵礦石的較好方法,後又經J.羅巴克(1718~1794)在1760年加設瞭強有力的鼓風設備,吹掉硫磺和其他雜質,形成瞭一項遠比木炭冶鐵經濟的冶鐵技術。1790年第一次使用蒸汽壓力鼓風,又大大降低瞭燃料消耗。在鐵的精鍛技術方面,在海軍中服務的工程師H.科特(1740~1800)於1783~1784年發明瞭攪煉和輾壓法,煉出瞭熟鐵和鋼,提高瞭鍛鐵效率15倍。這些新發明,解決瞭燃料不足的困難,降低瞭成本,提高瞭冶煉量,縮短瞭冶煉時間,鐵產量開始顯著增長。1788年英國生產生鐵6.8萬噸,1835年達到102萬噸。南威爾士成瞭冶鐵業中心,英國成為生鐵出口國。冶鐵業的發展,蒸汽機的普遍使用,使煤炭的重要性加強。英國是煤炭蘊藏量豐富的國傢,采掘也十分容易,但在封建社會,統治階級以污染空氣為名,嚴禁開采,1700年煤產量隻有260萬噸。後因木材燃料缺乏,特別是產業革命的推動,蒸汽抽水機在礦井中普遍使用,采煤業迅速發展起來,1790年煤產量達760萬噸。進入19世紀以後,又陸續出現和采用瞭一些新的發明,如1813年采用蒸汽鑿井機,1815年發明安全燈,1820年用曳運機代替人工背運,煤產量增加更加迅速,1835年達3000萬噸,英國成為歐洲最大產煤國。冶鐵和煤炭工業的發展,為機器制造業的發展創造瞭物質條件。產業革命初期,機器用手工制造,且多為木質,產量少,質量差,效率低。18世紀末葉,英國開始運用蒸汽錘和簡單的車床制造金屬部件,代替機器上的一部分木質部件。19世紀初,陸續發明瞭各種鍛壓設備和金屬加工車床,開始用機器制造機器。30年代開始,又陸續發明瞭壓延機、切削機、機錘、銑床、鉆床等,機器制造業建立和發展起來。從1825年解除禁止機器出口令起,機器出口日益增加。

約克郡的一個煤礦(作於1814年)

約克郡的一個煤礦(作於1814年)

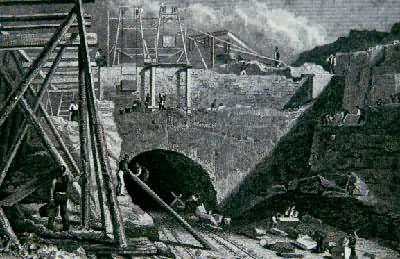

交通運輸業 生產的增長,以及國內外市場的擴大,對交通運輸業提出瞭新的要求。18世紀初葉,帆船和馬車仍是主要交通工具。18世紀中葉以後,英國開始整修公路,並出現瞭開鑿運河的熱潮。1807年美國人R.富爾頓(1765~1815)制造瞭世界上第一艘輪船後,英國在1811年仿造成功,並在內河和沿海貿易上開始廣泛使用。到1830年,英國已形成由4650多英裡運河組成的全國性水路運輸網。1838年英國輪船南阿斯號和大西洋號橫渡大西洋成功,使英國海運業進入瞭一個新時代。1814年,礦工的兒子G.斯蒂芬森(1781~1848)發明瞭機車,以後經過改進,於1829年制成較完善的機車,陸路運輸進入瞭鐵路時代。從1825年建成斯托克頓至達靈頓的第一條鐵路起,到19世紀40年代,英國的主要鐵路幹線已大部分建成(見彩圖)。

施工中的英國利物浦—曼徹斯特鐵路(1831)

施工中的英國利物浦—曼徹斯特鐵路(1831)

社會經濟後果 從18世紀60年代開始的英國產業革命,到19世紀30年代末40年代初基本完成。其主要標志是以使用機器生產為基礎的近代工廠,取代瞭以手工勞動為基礎的傢庭手工業和手工工場,在國民經濟中占瞭統治地位。作為英國當時最主要工業部門的紡織工業,到19世紀40年代基本上實現瞭機械化,工廠制度占據瞭優勢。由於使用機器生產的工廠工人的勞動生產率幾倍甚至幾十倍於手工工場工人,因此機器大工業在紡織工業中已樹立瞭統治地位。在產業革命中才興起的冶金工業、煤炭工業、機器制造業等,更是建築在機器大生產的基礎上。英國產業革命的勝利,標志著人類開始從農業社會進入瞭工業社會,從手工生產進入瞭機器生產。

社會面貌 產業革命的發展,使英國的社會面貌發生瞭深刻變化。產業革命以前,英國工業主要集中在以倫敦為中心的東南部地區。產業革命過程中,倫敦地區作為全國政治經濟中心的地位進一步提高,但工業的重心越來越向北部地區轉移,蘭開夏成瞭棉織工業的主要中心,蘇格蘭也出現瞭以格拉斯哥為首的新工業區。曼徹斯特、利物浦、伯明翰、博爾頓、普雷斯頓等新興工業城市蓬勃地成長起來。農村人口大量向城市遷移。1770年曼徹斯特隻有1萬居民,1821年達到18.7萬人,而到1841年竟達35.3萬人。英國全國人口在1750年約為700萬人,經過100年,到1850年猛增到2750萬人,增加近3倍。

階級結構 隨著資本主義大工業的發展,社會階級結構也發生瞭深刻變化。工業資產階級的人數和經濟勢力不斷增長,他們不僅在整個國民經濟中占據瞭統治地位,而且通過1831年議會改革,在議會中也占據瞭大多數席位,取得瞭對整個國傢和社會的統治權。與此同時,工人階級的隊伍不斷壯大,到19世紀20年代,英國工業和運輸業中的工人已達200萬人。機器的資本主義使用,一方面使大量工人失業,另一方面又使大量婦女和兒童加入到工人隊伍。1839年英國的42萬工廠工人中,婦女占24.2萬人,18歲以下的青童工占19.3萬人。大量失業工人的存在和廉價女工、童工的使用,使工人的工資不斷下降。隨著工人階級的壯大和貧困化的加深,他們的團結和鬥爭日益加強。

經濟面貌 產業革命使英國的經濟面貌和地位發生瞭深刻變化。產業革命使英國生產力得到瞭迅速發展。1770~1840年的70年中,英國工人的每個工作日的生產率平均提高瞭20倍。英國成為世界上最強大的工業國。1840年,英國工業生產在世界工業生產中占45%,而法國占12%,美國占11%。英國不僅是當時最富有的國傢,而且成為世界各國的商品供應者,世界各國則成為英國的原料供應地。1801~1850年間,英國的出口額增加瞭6倍,並掌握瞭世界貿易總額的20%。當時英國生產的棉織品的80%銷售到國外,而所消費的棉花又全部依靠進口。英國不僅是世界各國工業消費品的主要供應者,而且也是工業生產資料的主要供應者。19世紀上半期,煤、鐵、機器的輸出不斷增加。英國作為“世界工廠”的地位確立後,在對外經濟政策上就逐步從保護關稅政策過渡到瞭自由貿易政策。自由貿易政策,一方面使英國的先進技術和生產方式在世界得以傳播,另一方面也為英國進一步大規模殖民擴張創造瞭條件。

參考書目

P.芒圖著,楊人楩等譯:《十八世紀產業革命》,商務印書館,北京,1983。(P.Mantoux,La révolution industrielle au X VIII siècle,Essai sur les commencements de la grandein dustrie moderne en Angleterre,Éditions Génin,Paris,1959.)

J.H.克拉潘著,姚增廣譯:《現代英國經濟史》上卷,商務印書館,北京,1964。(J.H.Clapham,An Economic History of Modern Britain,the Early Railway Age,1820-1850,Cambridge University Press,Cambridge,1926.)