土地所有者憑藉土地私有權的壟斷所取得的地租。土地所有者對於他的土地,不論是優等地或劣等地,總要取得一定的地租,否則,他寧願讓土地長期閒置,也不肯讓別人無償使用。這種導源於土地私有權壟斷的地租,馬克思稱之為絕對地租。

產生的源泉 絕對地租是農產品價值扣除工資和平均利潤以後的餘額,是高於平均利潤的那部分超額利潤,它來自農業工人所創造的剩餘價值。不過,超過平均利潤的這個餘額,同形形成級差地租的那個餘額不同,它並不產生於生產價格之內,即不表現為個別生產價格低於社會生產價格的差額,而表現為農產品的價值超過生產價格以上的餘額。因此,地租是農產品價格昂貴的原因。由絕對地租造成農產品價格的昂貴,不僅使廣大勞動人民生活狀況惡化,而且也使雇傭工人的勞動力價值提高,使資本傢必須墊支更多的可變資本,從而不利於資本主義生產的發展,正是因為如此,有的資產階級經濟學傢才主張實行資本主義的土地國有化,以消除絕對地租。但是,由於土地私有制是生產資料私有制的一個構成部分,而且越來越多的資本傢也已成為土地私有者,所以,資本主義條件下的土地國有化始終沒有成為現實。

理論創立過程 絕對地租理論是從18世紀80年代起,經過經濟學傢的長期探索而逐步創立的。

英國古典政治經濟學理論體系的建立者A.斯密1776年已經指出,一國土地一旦完全成為私有財產,土地所有者便可對土地、甚至對土地的自然生產物,不勞而獲地收取地租。他已意識到土地私有權的壟斷將使土地的產品或其產品的價格,必須多於用以補償資本支出和資本普通利潤的數額。他已看到地租成為商品價格構成部分的方式同工資、利潤不同。工資和利潤的高低,是價格高低的原因;而地租的高低,卻是價格高低的結果。斯密雖未明確提出絕對地租的概念,但已隱約地意識到有絕對地租存在的事實。

英國古典政治經濟學的完成者D.李嘉圖,否認資本主義社會有絕對地租的存在,因為他不能從理論上闡明農產品高於生產價格出售是同價值規律不相違背的。K.馬克思指出,在李嘉圖看來,“如果存在絕對地租……農產品等等的出售價格就會由於高於費用價格(預付資本+平均利潤)而經常高於價值。這就會推翻基本規律。所以,他否認絕對地租,隻承認級差地租”(《馬克思恩格斯全集》第30卷,第268頁)。

19世紀60~70年代,馬克思在批判繼承的基礎上創立起科學的絕對地租理論。他認為,在資本主義農業生產中,由於土地私有權的壟斷,農業資本傢使用土地所有者的土地,就必須支付一定的代價,才能以土地為基本生產資料來榨取雇傭工人的剩餘價值。這就必須把農產品價格提高到產品的生產價格以上,這樣,才可留下一個餘額,作為絕對地租交給土地所有者。馬克思的分析表明,絕對地租的源泉,歸根結柢還是來自雇傭工人創造的剩餘價值。但其直接提供的方式和來源,則因農業資本有機構成高低的不同而不同。這就必須以生產力發展的歷史觀點進行具體分析。

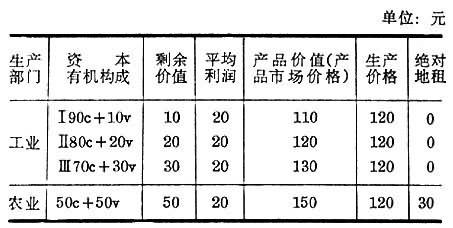

條件和來源的變化 在馬克思創作《資本論》的那個時代,農業生產力水平大大低於工業,農業的資本有機構成水平大大低於工業。等量資本投在農業部門,因可變資本所占比重較工業部門為大,可雇用較多的農業工人,可從工人身上榨取較多的剩餘價值。由於土地私有權的壟斷阻礙著資本自由轉入農業部門,使農業部門較多的剩餘價值不參加利潤平均化的過程,農產品不是按生產價格出售,而是按高於生產價格的價值出售。價值大於生產價格的這個餘額,落入土地所有者手中,便成為絕對地租,如下表所示(剩餘價值率m′=100%,工業Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ部門的平均利潤率=20%):

但是,隨著農業機械化的發展,不僅在較早實現農業機械化的美國,而且在西方其他發達資本主義國傢,農業中的資本有機構成也都漸漸同工業中的資本有機構成拉平。馬克思曾經預見到這一情況,他說:“如果農業資本的平均構成等於或高於社會平均資本的構成,那末,上述意義上的絕對地租,也就是既和級差地租不同,又和以真正壟斷價格為基礎的地租不同的地租,就會消失。這樣,農產品的價值就不會高於它的生產價格;農業資本和非農業資本相比,就不會推動更多的勞動,因此也就不會實現更多的剩餘勞動”(同前,第25卷,第862頁)。事實上,在現代資本主義條件下,隻要存在土地私有權的壟斷,就不可能白白地使用土地而不付任何租金。所以,隻要土地私有權存在一天,要根本消滅絕對地租是不行的。

對於上述條件下的絕對地租的來源,學術界基於對馬克思的地租理論的不同理解,有著不同的看法:①認為這種絕對地租導源於農產品的壟斷價格,即農業資本憑借其壟斷的社會地位,使農產品的市場價格超過其生產價格,從而將其所獲得的壟斷利潤的一部分,以絕對地租的形式交給土地所有者。②認為其來源是對農業資本傢的一部分利潤或對農業工人的一部分工資的扣除。③認為其來源是對整個社會總利潤和總工資的扣除。其扣除方式是通過價格體系和行政手段,經由國民收入再分配的渠道,把其他部門的一部分價值轉移到農業部門來,再轉入土地所有者手中。