用專門的科學檢測手段對感光材料的感光性能進行鑒定的測試技術。

感光測定的基本原理,最早於1890年由F.赫特和V.C.德裡菲爾德提出:以規定光譜成分的光對受測材料進行一系列已知量的曝光,經一定條件的顯影加工後,測出不同曝光量所得密度,求得曝光量與感光材料“變黑”程度之間的關係和變化規律。這種測定包括3項基本內容。①曝光量。在光源性質固定的條件下,取決於兩個因素,即光照度(E)和時間(t)。曝光量H=E·t。在相應照度範圍圍內的正常情況下,任意改變照度和時間,但隻要其乘積相等,感光材料密度變化程度亦相等。這是感光材料感光的基本規律之一──互易律。H=E·t的物理意義隻有在受測材料相應的互易律有效范圍內確立。②光學密度。它表示感光材料的感光深淺程度。密度越大,則感光越深。當光線投射於感光材料上時,一部分透過(或被反射),另一部分被阻截(或被吸收)。設投射光為I0、透過光(或反射光)為I,那麼阻光率O=I0/I,而透光率T=I/0。阻光率的大小和感光材料變黑程度成正比,也就是和感光後的密度成正比。因此一般取阻光率(或透光率的倒數)的對數為光學密度:

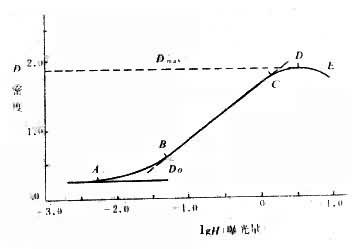

彩色感光材料的彩色光學密度,根據同樣的基本數式,通過相應的三原色濾光器,按照光譜色區的介質對應吸收原理測定。密度測定常以經過標準校定的光電式密度計來完成。③感光特性曲線。由已知曝光量(按對數值計)和相應的密度構成的關系曲線叫作感光特性曲線。它是感光測定的重要內容和歸結。通過它才能測取各項感光性能數據和使用加工的依據。完整的感光特性曲線如下圖,它依其各部分形態和攝影效果分為4個部分:AB部分為曝光量不足部分,稱為趾部,其密度隨曝光量增加而變化較小,且不成常數比例,影像落於這一部分將不能正確表達景物的影調;BC部分為曝光適度部分,稱直線部分,這段范圍內密度與曝光量是成正比例增長的,因而也最能正確表達景物的影調層次,屬理想使用部分。CD部分為曝光過度部分,稱為曲線的肩部,這部分密度變化不成常數比例,不能正確表達景物的影調層次;D點是密度增長的飽和點,稱最大密度;超過它的DE部分是某些類型感光材料可能出現的反轉部分,由於它的相反效果而在常規攝影中已無實用意義。在A點以下繪出的水平線表示未感光而經過顯影生成的密度,稱灰霧密度

D0,一般包括片基和灰霧兩部分,亦稱最小密度。這部分雖屬感光材料本身在相應顯影條件下生成的密度,但超出允許限度也會影響影像細部表達。對於多層式彩色感光材料的3個感光層分別感光而生成3種染料密度,對各層彩色密度作三原色光檢測,便可作成3條特性曲線。從特殊性性曲線上可以直接表示或計算求得一系列感光特性數據(

反差、

感光度、

寬容度)。

彩色感光材料的彩色光學密度,根據同樣的基本數式,通過相應的三原色濾光器,按照光譜色區的介質對應吸收原理測定。密度測定常以經過標準校定的光電式密度計來完成。③感光特性曲線。由已知曝光量(按對數值計)和相應的密度構成的關系曲線叫作感光特性曲線。它是感光測定的重要內容和歸結。通過它才能測取各項感光性能數據和使用加工的依據。完整的感光特性曲線如下圖,它依其各部分形態和攝影效果分為4個部分:AB部分為曝光量不足部分,稱為趾部,其密度隨曝光量增加而變化較小,且不成常數比例,影像落於這一部分將不能正確表達景物的影調;BC部分為曝光適度部分,稱直線部分,這段范圍內密度與曝光量是成正比例增長的,因而也最能正確表達景物的影調層次,屬理想使用部分。CD部分為曝光過度部分,稱為曲線的肩部,這部分密度變化不成常數比例,不能正確表達景物的影調層次;D點是密度增長的飽和點,稱最大密度;超過它的DE部分是某些類型感光材料可能出現的反轉部分,由於它的相反效果而在常規攝影中已無實用意義。在A點以下繪出的水平線表示未感光而經過顯影生成的密度,稱灰霧密度

D0,一般包括片基和灰霧兩部分,亦稱最小密度。這部分雖屬感光材料本身在相應顯影條件下生成的密度,但超出允許限度也會影響影像細部表達。對於多層式彩色感光材料的3個感光層分別感光而生成3種染料密度,對各層彩色密度作三原色光檢測,便可作成3條特性曲線。從特殊性性曲線上可以直接表示或計算求得一系列感光特性數據(

反差、

感光度、

寬容度)。

感光特性曲線

感光特性曲線

感光測定實際應用的范圍和意義:①在合理加工條件下測定一種感光材料的感光性能;②用特定的感光材料來測定顯影配方的性能或控制檢驗某種顯影配方在不同溫度、時間、攪動等條件下的加工性能及穩定性;③用特定的感光材料和加工條件來測定某種不同光學條件的曝光性能。

廣義的感光測定還包括光譜感光度分佈和由此導致的感色性測定。用經過光譜感光儀的分光劈譜生成的從近紫外到近紅外連續光譜,給受測的感光材料曝光,從而得出相應的光譜感光度分佈曲線。借以掌握材料的感光性能,從而使攝影或加工處理更為合理。