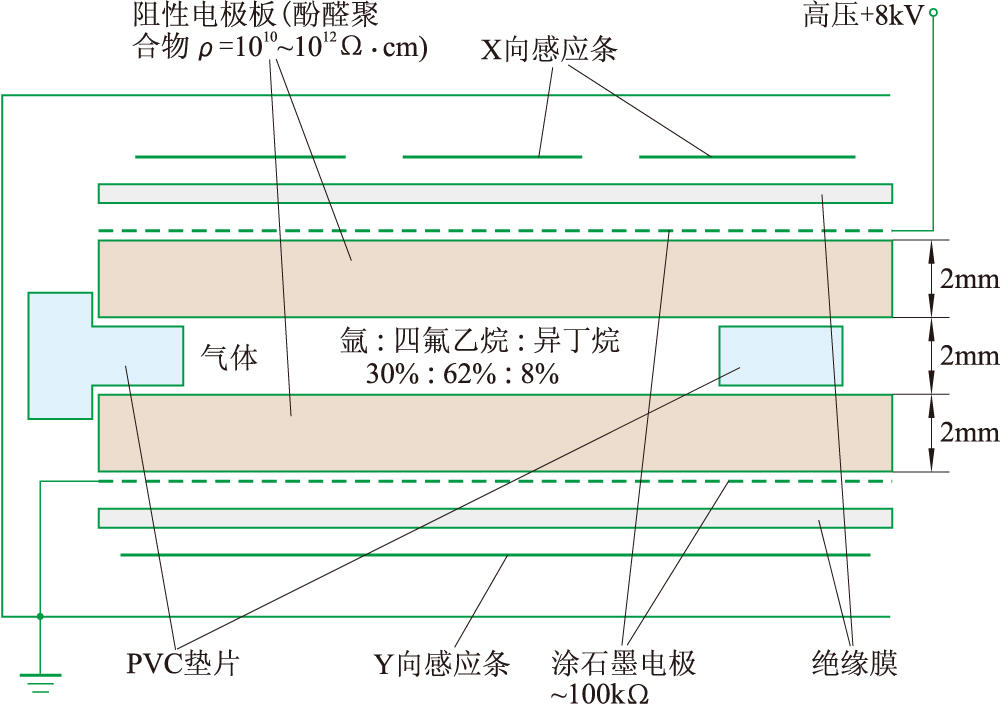

利用高電阻板兩側的暫態電壓降使氣體放電猝滅的雙板型氣體粒子探測器。阻性板室為20世紀80年代初由義大利R.斯安同尼科發明且近年來發展很快的新型粒子探測器。基本結構如圖所示。

阻性板室示意圖

阻性板室示意圖

在兩塊體電阻率為1010~1012歐·厘米的厚度為2毫米左右的電木板或玻璃板間充以工作氣體。兩塊板之間相距2毫米。兩板外側敷以薄石墨層作為導電陽極和陰極,陽極和陰極間加約數千伏或更高的電壓。帶電粒子穿過室體時,產生有大量光子參加的氣體電離雪崩放電,稱為流光。放電時在阻性板內壁上產生的電荷可考慮為放電電流,引起兩個阻性板間產生瞬時附加電壓,使氣體間隙中的電場急劇下降而導致放電猝滅(見電離室、流光室)。產生的信號通過電半透明石墨層後使緊貼在兩側石墨層外面並用高絕緣薄膜隔開的金屬條傳輸系統上得到感應電信號。由互相垂直的金屬條上的感應正負脈沖即可得到兩維讀出,從而可確定粒子位置。由於這種探測器的信號大(50歐負載電阻上可得300~500毫伏)、時間響應快且易於制成大面積等優點,已廣泛用於加速器或對撞機的大型高能物理實驗和粒子天體物理實驗。為瞭滿足更高計數率要求,如將於2006年運行的強子對撞機LHC上要求計數率高達1千赫/厘米2,已選用工作在雪崩模式(見正比計數器)的RPC。多間隙阻性板室(MRPC)也可達到上述要求,並有很快的時間分辨(80皮秒),已嘗試用於大型高能物理實驗中的飛行時間測量。