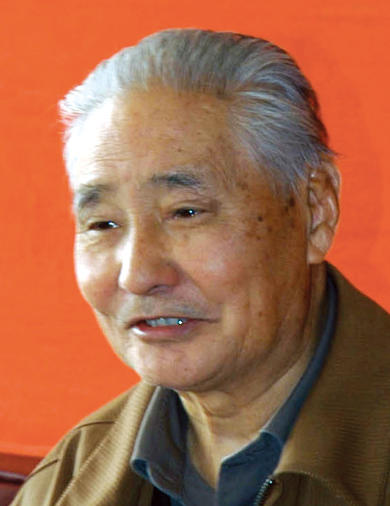

中國地質學傢。生於河北滿城。1948年畢業於北京大學地質系。1955年畢業於蘇聯莫斯科地質勘探學院研究生部,獲地質礦物學副博士學位。曾任地質部水文地質工程地質研究所總工程師、所長,國土資源部水文地質環境地質研究所研究員。中國地質學會水文地質、第四紀地質專業委員會主任委員,國際水文地質學傢協會會員、國際第四紀研究聯合會黃土委員會委員、國際工程地質協會會員及國際地圈–生物圈計畫中國委員會委員。1980年當選中國科學院學部委員(院士),中國科學院地學部常務委員、、副主任,1994年當選中國工程院院士。曾參加國傢1956~1967年科學技術發展遠景規劃中水文地質工程地質部分的編撰,以及農業科技十年規劃的制定。他在《中國黃土及黃土狀巖石》(1959)中,最早在中國把微結構方法應用到黃土研究中,提出黃土的顯微結構分類及其評價的簡易方法。主編的《中國黃土類土工程地質圖》(1∶100萬)及說明書(1964),是中國第一張闡明黃土區域分佈規律及主要工程地質特性和作用分類的專門性圖件,獲1978年全國科學大會獎。他曾總結出黃土分佈區現代侵蝕作用的垂直分帶規律及主要侵蝕類型。主編的《中華人民共和國水文地質圖集》,1981年獲國傢自然科學獎一等獎。負責“六五”和“七五”國傢重點科技攻關項目——華北地區水資源合理開發利用的研究,對緩解華北地區水資源供需矛盾,提出瞭解決途徑、方針及科學管理等重要意見。該成果獲1989年地質礦產部科技成果一等獎和國傢科技進步獎二等獎。主編《中國黃土高原地貌類型圖》(1∶50萬,1985),反映瞭水土流失發生的區域地質地貌背景,獲地質礦產部科技成果二等獎。在《中國黃土》(合著,1989)一書中,建立瞭新的黃土地層劃分對比新方案,提出瞭黃土以水成為主的多成因說和黃土化作用新概念。是最早提出黃土高原第四紀下限年代為距今248萬年左右的學者之一。他組織編制瞭《中華人民共和國及其毗鄰海區第四紀地質圖》(1∶250萬)及說明書(1991),這是中國第一張全國性第四紀地質圖件。在《黃河治理方略》(1988)中,指出治黃根本在於治沙,把產沙重點地區作為治理的重點地區,把工作重點放在“治害”上。主編瞭《中國第四紀》(英文版,1991),《中國北方晚更新世以來地質環境演化及未來生存環境變化趨勢預測》(1999)等著作。1998年獲中國工程科技獎。2000年獲何梁何利基金科學與技術進步獎。