翻開人類文明史的第一頁,天文學就佔有顯著的地位。巴比倫的泥碑,埃及的金字塔,都是歷史的見證。在中國,殷商時代留下的甲骨文物裏,有豐富的天文記錄,表明在黃河流域,天文學的起源可以追溯到殷商以前更為古遠的世代。

幾千年來,在人類社會文明的進程中,天文學的研究範疇和天文的概念都有很大的發展。為瞭說明我們今天對天文這門學科的理解,本文將在第一節裏首先介紹一下天文研究的特點。本文的第二節──星空巡禮,是對目前所認識的天文世界的幾筆筆速寫。在第三節裡,我們舉出伽利略-牛頓時代天文學的一次飛躍,來對照當前天文研究的形勢,希望借此探討天文學發展的規律,並強調說明一次新的飛躍正近在眼前。

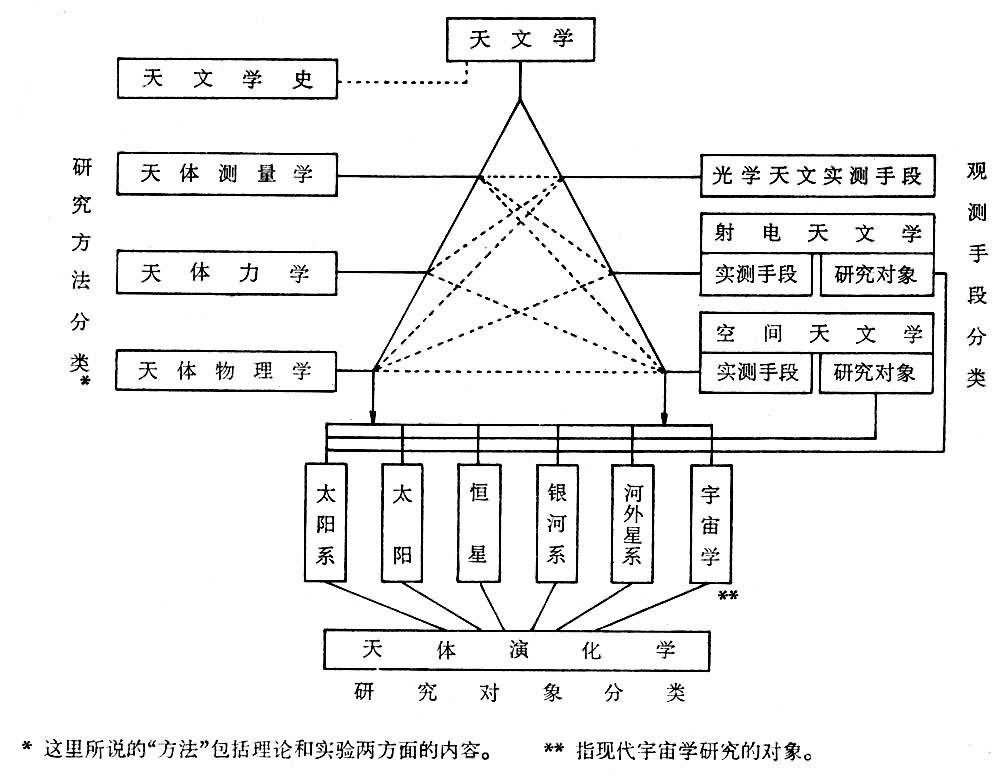

我們不準備、也不可能用這篇短文囊括天文學悠久的歷史和豐富的內容(這是本書這一整卷的任務),而隻是對它的特征、現狀和趨向作一個概括性的描述。為使讀者對天文學的輪廓有一個認識,本文的第四節,用簡單的圖解方式介紹當前天文學科各分支之間的相互關系。

天文學研究的特點

天文學是一門古老的學科。它的研究對象是遼闊空間中的天體。幾千年來,人們主要是通過接收天體投來的輻射,發現它們的存在,測量它們的位置,研究它們的結構,探索它們的運動和演化的規律,一步步地擴展人類對廣闊宇宙空間中物質世界的認識。

作為一顆行星,地球本身也是一個天體。但是,從學科的分野來說,“天”是相對於“地”的。地面上實驗室裡所熟悉的那些科學實驗方法,很多不能搬到天文學領域裡來。我們既不能移植太陽,也無法解剖星星,甚至不可能到我們所矚目的研究對象那邊,例如,到銀河系核心周圍去看一看。從這個意義上來說,天文學的實驗方法是一種“被動”的方法。也就是說,它隻能靠觀測(“觀察”和“測量”)自然界業已發生的現象來收集感性認識的素材,而不能像其他許多學科那樣,“主動”地去影響或變革所研究的對象,來佈置自己的實驗。

觀測,主要依靠觀測,是天文學實驗方法的基本特點。不斷地創造和改革觀測手段,也就成為天文學傢的一個致力不懈的課題。宇宙中的天體何止“恒河沙數”,而同類型的天體離開我們愈遠看起來也愈暗弱。因此,觀測設備的威力愈益提高,研究暗弱目標的能力就愈益增強,人的眼界就愈益深入到前所未能企及的天文領域,同時也就愈益擴展到遙遠的空間深處。

天文觀測盡管可以看作是一種“被動”的實驗,但是,在浩瀚無際的宇宙空間中,從猶如滄海一粟的地球上所能進行的實驗,無論是多麼“主動”,多麼“精確”,然而在規模上,在內容和條件的多樣化上,都不可能同天文世界中大自然本身所演出的“實驗”相比擬。因此,天文觀測盡管帶有它所不可避免的“被動”性和由此而來的粗略性,卻仍然是、而且將永遠是人類考察自然、認識自然的一個必不可少的方面。

認識自然是改造(或利用)自然的前提,而改造自然,也就是生產實踐,又往往是認識自然的動力。天文學,作為一門以認識自然為主題的自然科學,同生產實踐之間正是存在著這種辯證關系。與此同時,二者又各有自己的發展規律。天文學的發展規律,概括來說,總是表現為針對每一時期中學科本身的主要矛盾(也包括由生產課題向學科提出的矛盾),沿著觀測──理論──觀測的途徑螺旋上升。

在這樣螺旋上升的發展過程中,天文學和其他學科一樣,並不是孤立地前進,而是隨時都同許多鄰近學科互相借鑒,互相滲透的。它從應用光學、無線電電子學以及各種工程、技術中汲取養料,創造獨特的觀測手段,而天文觀測手段的每一發展,又都給應用科學帶來有益的東西。天文學借助於數學來分析天文觀測結果和進行理論演算,反過來,由於天文學上的應用而發展起來的數學方法,又豐富瞭數學的內容。物理學各個分支以及力學、化學等的研究成果,是天文工作的理論基礎,而天文學的各種發現以及天體的理論研究,又多次地反過來為物理學和其他有關學科開辟新的研究前沿。這說明各種學科之間的辯證關系,也正是包括天文學在內的各門科學的共同特點。

天文學的發展對於人類的自然觀發生重大的影響。哥白尼的日心學說(見日心體系)曾經使自然科學從神學中解放出來。康德和拉普拉斯關於太陽系起源的星雲學說,在十八世紀形而上學的自然觀上打開瞭第一個缺口。在當今的天文學前沿上,辯證法與形而上學、唯物主義與唯心主義的鬥爭,仍然在持續地進行。

天文學研究中的一個重大課題是各類天體的起源和演化。在我們所觀測到的天體中,百萬歲的年齡算是很年輕的。太陽的年齡約為五十億歲,是一個中年的恒星。可是,人類的文明史迄今不過幾千年,而一個天文學傢畢其一生也不過幾十年的歲月。因此我們所能研究的天文現象,在天體的生命史中隻相當於一剎那的過程。從“一剎那”的觀測來探討百億年的演變,應當說是天文學研究的又一個特點。

天文學傢雖然無法進行長達億年的觀測,但是可以觀測到數以億計的天體。一個天體的物理特征,除瞭反映出它的基本結構以外,還反映它所處的演化階段,就像一個人的各種特征可以反映出他的年齡一樣。此外,天體的信息是通過輻射(比如光)傳給我們的。對於遙遠的天體,光在旅途中要經歷漫長的時間,比如說對於離我們一億光年的天體,光要用一億年才送到它的信息,而我們看到的則是它一億年前的形象。這樣,我們所觀測到的許許多多天體,展示給我們的是時間上各不相同的“樣本”。特別是我們目前所看到的河外(銀河系以外的)天體,代表從百萬年直到上百億年前的各種“樣本”,包含著上百億年的演化線索。因此,通過統計分類和理論探討,我們就可以建立起天體演化的模型。

這樣,天文學是在極其“短暫”的千百年時間裡,以基本上“被動”的觀測方法,面向廣闊無邊的宇宙空間,探索各類天體在漫長時間歷程中的存在和演變。它不斷地從同代科學技術的寶庫中,充實自己的實驗武器和理論武器,同時也不斷地以自己的成就豐富這個寶庫。在科學相對真理的長河中,天文學循著觀測──理論──觀測的發展途徑,不斷把人的視野伸展到宇宙的新的深處。

星空巡禮

現在我們環顧一下目前所認識的天文世界。

太陽和太陽系 太陽是太陽系的中心天體,占有太陽系總質量的99.86%。太陽系的其他成員:行星、小行星、彗星、流星,都繞著太陽旋轉。

從天文學的角度看,地球貴在是一個適於生物存在和繁衍的行星。雖然我們相信宇宙間還會有千千萬萬個能夠繁殖生命的星球,但以目前的科學水平,我們還不能發現它們。作為行星,地球隻是太陽系的一個普通成員。它的直徑約13,000公裡,與太陽相距約1.5億公裡,每年繞太陽公轉一周。它的物理結構和化學組成雖然都有自己的特點,但並不特殊。連地球在內,太陽系內已經知道的有九個行星,從離太陽最近的算起,依次為水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星。它們都沿著同一方向自西向東繞著太陽轉動,軌道都是橢圓的。大多數行星的軌道,都大致在同一平面上。冥王星離太陽最遠,軌道直徑約120億公裡。但太陽系的疆界可能還要遙遠得多。

除瞭水星和金星,太陽系的行星周圍都有衛星。地球有一個衛星──月球,直徑約3,500公裡,在太陽系裡算是一個大型衛星。截至目前,除瞭幾顆尚待證實外,連月球在內,已經確知的衛星共有34顆。

小行星是太陽系裡較小的天體,已經發現並正式命名的有2,000多顆,其中最大的一顆──谷神星,直徑約1,000 公裡。大部分小行星分佈在火星和木星的軌道之間。

彗星也是太陽系中質量較小的天體。絕大多數彗星沿著非常扁的橢圓軌道繞日運行。它靠近太陽時顯得十分明亮,而且拖著一條掃帚形的尾巴。

流星體是太陽系內更小的天體,大多數還沒有豌豆那樣大,質量不到1克。流星體是固態的,也繞太陽轉動,但軌道千差萬別。它們進入地球大氣層時,由於速度很高,同地球大氣的分子碰撞而發熱、發光,形成明亮的光跡,劃過長空,稱為流星現象。絕大部分流星體在進入地球大氣時化為氣體,也有一些比較大的或特別大的,在大氣中沒有耗盡,落到地面上便是隕石。

太陽是地球上光和熱的泉源。從天文學的觀點來看,它還作為離我們最近的一顆恒星而占有特殊的地位。作為恒星來說,太陽既很普通又很典型。它在各類恒星中不算亮也不算暗,不算大也不算小。它的質量約為2,000億億億噸,半徑約70萬公裡。太陽的中心處在很高的壓力下,溫度約達1,500萬度。那裡的高溫高壓條件導致熱核聚變,每秒鐘釋放的能量可供地球上按現在的消費水平使用1,000萬年。這種能量中的主要部分,輾轉經歷千萬年的時間才傳到太陽表面,然後輻射到周圍的空間中去。太陽由約71%的氫、27%的氦和2%的其他元素組成。表面溫度約6,000 度。作為太陽大氣外層的日冕含有溫度高達100~200萬度的電子氣體。太陽外層大氣以及太陽磁場,延伸到極其廣闊的太陽系空間。

日面上經常出現的以黑子和磁場為標志的太陽活動,是宇宙電動力學現象的一個重要事例。這種活動趨於劇烈時便發生耀斑爆發事件,表現為各種波長電磁輻射的突增和“高”能量質點的拋射。這是天文世界中極為重要、極其復雜的能量聚集、存儲、引發和釋放過程的一個特寫,盡管在恒星世界中這還屬於一種較小規模的活動。

隨著二十世紀天體物理學的進展,我們已經能夠大概地描繪出太陽(以及絕大部分恒星)的發生和發展的歷程。大約在50億年前,太陽的前身──銀河系裡的一團塵埃──氣體雲,由於引力收縮,在幾億年中聚集成為發光的“星前”天體,隨即形成瞭太陽系的雛形。星前天體在繼續收縮中使中心部分愈來愈熱,當溫度升至700萬度以上時,便產生核聚變,也就是由四個氫原子核聚變為氦原子核的“氫燃燒”過程。氫燃燒釋放出的巨大能量使太陽內部的輻射壓力和氣體壓力一起抵擋住進一步的引力收縮,這時太陽便進入瞭較為穩定的平衡時期。

太陽所含的氫估計足夠燃燒100億年。太陽現在的年齡約50億歲,所以正處在中年。到瞭氫燃燒末期,太陽的核心部分主要是聚變的產物──氦,外殼部分則仍以氫為主。由氦構成的核心由於引力作用,愈縮愈密,氫包殼則在繼續燃燒中膨脹,使太陽變成表面溫度較低而體積很大的紅巨星。紅巨星的氦核心部分繼續收縮,直到中心溫度達到一億度時,開始瞭內部的“氦燃燒”,也就是氦聚變成碳的過程。到瞭氦燃燒末期,由碳構成的核心不斷收縮,而其外殼可能很快膨脹成為與中心脫離的行星狀星雲,而中心體在太陽原始質量的條件下不足以引起“碳燃燒”,就繼續收縮,直到形成密度非常大、亮度很低的白矮星。

恒星世界 銀河系中估計有數以千億計的恒星,比較稀疏地分佈在尺度約10萬光年的空間范圍裡。在已經研究過的恒星中,它們的化學組成大同小異(雖然這個小異絕不是無關緊要的),質量的差別也不是很大:恒星最小的質量大約為太陽的百分之幾,最大的不過為太陽的120倍。不同質量的恒星在自己的各個演化階段中呈現出不同的顏色和光度。不同恒星的光度,以每秒鐘發出的能量來看,可能相差很大。例如一些超巨星,光度可達太陽的200萬倍,而像白矮星那樣的暗星,光度則隻有太陽的幾十萬分之一。當然還有許多我們沒有能夠觀測到的那些並不發光或正在熄滅的星體,它們的光度等於或接近於零。

許多恒星的光度發生引人註目的變化。其中變星的光度變化是周期性的,周期從一小時到幾百天不等,也有的可以長達兩三年。另有一些恒星的光度變化是突發性的,其中變化最劇烈的是新星和超新星。它們是處在演化過程的某個轉折點上,內部嚴重失去平衡,導致星體的劇烈爆炸。規模較小的可以引起光度突增幾萬至幾百萬倍,稱為新星,而規模大的則幾乎把星體全部質量都拋射出去,這時的光度突變可達千萬倍至上億倍,稱為超新星。

恒星的大小十分懸殊。盡管處在氫燃燒階段的各類恒星直徑相差最多不過幾百倍,但是在演化的某些階段上則不然,如包殼膨脹時形成的超巨星,直徑可達太陽的幾百或幾千倍。而演化末期的白矮星和中子星,星體物質高度壓縮,內部密度分別可達水的十萬倍到百萬億倍,直徑分別隻有太陽的幾萬分之一到幾十分之一。

盡管各種恒星的性質千差萬別,但是它們的演化幾乎都可以用核聚變為主的理論來解釋。事實上,隻要確定星體的起始質量和化學組成,就可以推斷出這顆恒星從誕生到死亡的每一個階段的物理特性。上面所說的形形色色的恒星,都可以被認為是具有某種起始質量的星體演化到某一特定階段的表現。恒星演化理論的建立,無疑是二十世紀天文學的一個重大成就。盡管這種理論並非無懈可擊,但是它為理解恒星的基本性質奠定瞭堅實的基礎。而由此引伸出來的一些結果,如化學元素的起源學說,以及包括黑洞在內的超密態天體的預測等,除瞭天文學上的意義外,對現代物理學的影響也是不可低估的(見恒星的形成和演化)。

恒星在空間中常常不是孤棲獨處的。估計由兩顆星組成的雙星可能占全部恒星的三分之一。還有三、五顆星聚在一起的,組成聚星。也有幾十、幾百乃至幾百萬個聚在一起的,形成星團。所有恒星都沉浸在星際物質的海洋中。星際物質包括星際氣體和塵埃,平均密度約為每立方厘米一個原子。星際物質高度密集的地方形成星雲。星雲與恒星是天文世界中兩種互相矛盾又互相轉化的實體。星雲是構成恒星的原料,而恒星向空間拋射的物質也成為星雲的一部分原料。

銀河系與河外星系 夏夜仰望天空,可以看到橫貫天空的銀河。從望遠鏡裡看去,銀河帶實際上是由千千萬萬顆星星組成的。這個龐大的恒星集團取名為銀河系。在銀河系裡,大部分恒星集中在一個扁球狀的空間范圍內,側面看去像一隻鐵餅。人們肉眼看到的銀河正是這個“鐵餅”的一部分投影。在銀河系裡,恒星的總數在1,000億顆以上,此外還有各種類型的銀河星雲、星際氣體和塵埃。

銀河系的扁球密集部分,直徑約十萬光年,中心厚約一萬光年;除瞭扁球系統外,還有一部分恒星稀疏地分佈在一個圓球狀的空間范圍內,形成所謂的銀暈。整個銀河系在轉動著,離開中心的距離不同,轉動速度也不同。太陽帶著太陽系的其他天體,以每秒250公裡的速度繞銀河系中心轉動,轉一周約需2.5億年。

銀河系以外還有許許多多同銀河系規模相當的龐大天體系統,它們曾被形象地稱為“宇宙島”,一般稱為河外星系,簡稱星系。

星系也聚成大大小小的集團,有雙重星系、多重星系以至由成百上千個星系組成的星系團。用目前最大的望遠鏡可以觀測到數以十億計的星系,其中離我們最遠的估計達150億光年。

河外星系按它們的形態可以分為橢圓星系、旋渦星系和不規則星系等類型。它們的演化歷程目前尚無定論。但是六十年代以來,許多正在經歷著爆炸過程或正在拋射巨量物質的河外目標,陸續進入天文學研究的前沿。這些目標包括類星體、各種射電星系、塞佛特星系、蠍虎座BL型天體等,統稱為“活動星系”。對它們的研究涉及宇宙間規模巨大的能量產生、釋放和轉移的過程,同時也接觸到星系的發生和發展的線索。

河外星系的觀測使天文研究的范圍擴展到以百億光年為尺度的廣闊空間,使我們對大尺度空間中的物理狀態有瞭實測的基礎,成為現代宇宙學(研究大尺度空間中的空、時性質和物質運動規律的科學)的一個重要支柱。

人類認識宇宙的兩次飛躍

在這一節裡我們將簡單地回顧一下天文學的發展歷史。恩格斯在《自然辯證法》中指出:“首先是天文學──單單為瞭定季節,遊牧民族和農業民族就絕對需要它。”古代的天文學傢測量太陽、月亮、星星在天空的位置,研究它們的位置隨著時間變化的規律、從而為農,牧業生產的需要確立瞭時間、節氣和歷法。這就是說,是他們最初創建瞭天體測量學,認識到天體運行的規律性,把它應用到時間服務和歷書編算(也就是所謂的“授時”和“編歷”)上。千百年來,天體測量學通過授時和編歷為生產鬥爭服務,而生產鬥爭的發展又不斷地促進瞭天體測量學的發展。

早在十六世紀以前,中國的天象觀測已達到非常精確的程度。中國古代天文學傢,如落下閎、張衡、祖沖之(見祖沖之父子)、一行、郭守敬等,設計制造出精巧的觀測儀器,通過恒星觀測,以定歲時,上百次地改進歷法。在西方,古代天文學傢傾註很大力量,研究行星在星空背景中的運動。他們年復一年,精益求精地測量行星的位置和分析行星運動的規律,終於導致瞭中世紀哥白尼日心學說的創立。這給當時的宗教勢力以有力的打擊,是歷史上自然科學在捍衛唯物主義、反對唯心主義的鬥爭中取得的一次輝煌的勝利。

日心學說的發展到十七世紀達到瞭高峰。牛頓把力學概念應用於行星運動的研究,發現和驗證瞭萬有引力定律和力學定律,並創立瞭天文學的一個新的分支──天體力學。天體力學的誕生,使天文學從單純描述天體的幾何關系,進入到研究天體之間相互作用的階段。也就是說,從單純研究天體運動的狀況,進入到研究造成這些運動的原因。

牛頓力學的發展給人類社會,特別是給生產鬥爭帶來瞭革命性的影響;而奠定力學規律的最精確的“實驗”,卻是從觀測太陽和行星的運動開始的。這是歷史上最初把宇宙空間作為實驗基地的一次巨大進展。

古代的天文工作者日復一日、年復一年、孜孜不倦地探索行星運動的規律,也許他們並未意識到這種勞動會在階級鬥爭和生產鬥爭中導致如此重大的結果。但是這個歷史事實卻告訴我們,無邊無際的宇宙空間作為科學實驗的基地,是人類認識自然、改造自然的一個極其重要的陣地。

這一段歷史,記載瞭那時的天文學傢以極大的耐力(事實上,用瞭一、二千年的時間)不斷地積累資料,補充資料,使得天文觀測和分析的藝術達到瞭很高的水平,從而在一定程度上補救瞭天文學隻能“被動”實驗的缺陷,也就是單純依靠觀測的缺陷。而他們在當時的條件下選定瞭矛盾集中點的行星運動作為研究目標,收到瞭很大的效果。

在牛頓以後的二百年中,我們還看到瞭天體力學的發展給應用數學以有力的推動。從微積分到現在的數學物理方法,已成為現代科學中必不可少的工具。

天體之間的引力作用雖然說明瞭許多天文現象(地球運動、潮汐現象、太陽系天體乃至星團、星系動力學現象),卻不足以闡明天體的本質。十九世紀中葉以來,物理學的重大發展把天文學推進到一個新的階段。以測定天體亮度和分析天體光譜為起點的天體物理學成為天文學科的一個新的生長點。十九世紀末到二十世紀初,量子論、相對論、原子核物理學和高能物理學的創立,給瞭天文學以新的理論工具。研究天體的化學組成、物理性質、運動狀態和演化規律,使人類對天體的認識深入到問題的本質。天體物理學帶來的第一個成就,是天文學傢從此可以有根有據地談論天體的演化。

天體物理學的誕生標志著現代天文學的起點。天文觀測也在這時進入到一個新的階段。回顧十七世紀以前,天文工作者在漫長的年代裡隻是靠肉眼來觀測天象,能看到的星星不過六、七千顆。十七世紀,伽利略首創的天文望遠鏡,使人類的眼界忽然大大開闊。隨著光學技術的發展(其中相當一部分是出於天文學傢本身的努力),望遠鏡的口徑愈來愈大,人類的視野從我們周圍的太陽系,從太陽系所在的、由數以千億計的恒星和星雲組成的銀河系,擴大到銀河系以外廣袤無垠的空間。目前竭各種望遠鏡“視力”所及,有數以十億計的河外星系呈現在我們眼前。這些種類繁多、結構復雜、內容豐富、而大部分是非常遙遠而暗弱的天文對象,需要有很大的望遠鏡來進行觀測,特別是分光觀測。二十世紀初以來,直徑2米直到5~6米的大型光學望遠鏡的發展,尤其重要的是近三、四十年來射電天文學和空間天文學的相繼誕生,使天文觀測手段不但具有空前的探測能力和精度,而且使天文觀測的領域擴展到瞭整個電磁波段。這就是說,除瞭肉眼可以看見的光波以外,天體的紫外、紅外、無線電、X射線、γ射線的現象也都能盡收眼底。十分明顯,我們的時代正在經歷著天文學的一次新的巨大飛躍。

觀測手段的飛躍使天體物理學進入空前活躍的階段。如果說天體物理學在它誕生之初就對物理學作出某些貢獻,如從太陽光譜中發現瞭化學元素氦,對星雲譜線的分析提供瞭原子禁線理論的線索,對太陽和恒星內部結構的研究獲得瞭熱核聚變的概念(見恒星內部結構理論),從恒星演化的理論引伸出元素綜合的假說(見元素合成理論),那麼,在最近十幾年來天文學上接連發現的新現象,可以說給物理學科,包括天體物理學和其他物理學科分支以一連串的沖擊。像紅外源、分子源、天體微波激射源的發現對恒星形成的研究提供瞭重要的線索;脈沖星、X射線源(見X射線天文學)、γ射線源(見γ射線天文學)的測定,則推動瞭恒星各階段演化的研究;星際分子的發現,吸引瞭生物學界和化學界的註意;類星體、射電星系和星系核活動等高能現象的發現,對已知的物理學規律提出瞭尖銳的挑戰;結合各種類型星系觀測資料的積累和分析,星系演化和大尺度宇宙學的觀測研究也已經提到日程上來。從近處看,人們最熟悉的太陽,由表及裡都有一些意外的發現,如太陽內部“核工廠”中的“中微子失蹤案”,太陽表面層現象的脈動,日冕上出現的冕洞,都向太陽物理學和物理學提出瞭新的課題;自從人造衛星上天以來,日地空間物理學已經取得瞭大量的新結果;宇宙飛船遠訪行星,以及在月球、火星、金星上的著陸考察,使太陽系的構成和演化的研究展現出嶄新的局面。

這一切,標志著天文學史上一次新的巨大飛躍帶來的成果,人們對於把廣闊無邊的宇宙空間作為科學實驗基地有瞭更深的印象和更大的信心。人們看到,這個基地有地面實驗室難以模擬的物理條件:像星際空間中每立方厘米不到一個原子的高度真空,像中子星內部每立方厘米包含著10億噸物質的高密度,像脈沖星表面上強達一萬億高斯的磁場,像一些恒星內部和一些恒星爆發時產生的超過100億度的高溫,像一些星系和星系核拋射物質所具有的極高速度──接近於光速、有的看起來甚至大於光速好幾倍的速度,……宇宙空間中諸如此類的表演,絕不僅是地面的物理學、力學、化學乃至生物實驗室的簡單補充。事實上,人們意識到在這裡交織著宏觀世界和微觀世界研究的前沿,可能正醞釀著人類認識自然的一次新的突破,而這個勢頭目前還在增長。光學、射電和空間觀測手段的發展,給予天文學、物理學以及其他學科的沖擊,將反過來促進天文觀測技術的迅速發展,從而再導致更多的新發現。在這樣的背景下,當前的天文學領域將日益集中天文學、力學、高能物理學、等離子體物理學、數學乃至化學的重大課題,成為富有生命力的多學科交叉點。

在不遠的將來,口徑2米以上的光學望遠鏡將進入空間,而大氣外的X射線、γ射線等觀測技術也將趨於成熟。隨著電子計算機、光學技術、自動化技術的迅速發展,地面天文觀測設備,包括射電天文、光學天文和紅外天文的設備,將會產生下一代的巨大口徑的望遠鏡組合系統,其檢測暗弱信息和分辨微小細節的能力將達到空前的程度。天體演化學,宇宙學以及天體物理學其他分支學科的發展步伐將會繼續加速,而一些重要的物理學領域,如高能物理學、核物理學、引力論、等離子體物理學等可能在天文研究中找到重要的突破口。

不難看出,盡管今天人類對天文現象的認識遠遠超過三百年前,但是當前天文學的發展形勢卻同那時的大飛躍頗有相似之處。當時天文觀測手段的巨大變革──用望遠鏡代替肉眼,發現瞭一系列以往夢想不到的天文現象;今天的變革──用射電望遠鏡和大氣外觀測手段把天文學的“視野”擴展到全部電磁波段,又一次帶來以往難以預計的重大發現。當時,天體力學的誕生使天文學從單純描述天體的幾何現象進入研究天體之間的相互作用;而今天,天體物理學的發展則使天文學從單純研究天體的機械運動進入探索它們的本質和演化規律。當時的大飛躍對人類社會所產生的深刻影響是眾所熟知的,而今日天文學面臨的大飛躍,正在迅速推進著人類對自然的認識,從而也必然會為人類改造自然創造十分有利的條件。

這些驚人的發展,也給古老的天體測量學和天體力學帶來新的推動力。人造天體的發射和應用,給天體力學帶來瞭新的使命,促進瞭它在理論上和計算技術上的發展。在天體測量方面,由於射電天文、空間技術和激光技術的應用,通過對一些位置已知天體的觀測,已能辨別出地面上微小到幾厘米的變化,從而開創瞭天文學、地球物理學和大地測量學的交叉點天文地球動力學。

當然,這樣一個現代天文學的圖景,隻是整個現代科學技術的一幅特寫。各門科學,特別是數學、物理學、無線電電子學和空間技術的發展,為天文學的發展創造瞭條件,而天文學的發展,也在持續地用它的成就來豐富其他學科的內容。

天文學的學科分支

在天文學的悠久歷史中,隨著研究方法的發展,先後創立瞭天體測量學、天體力學和天體物理學。它們基本上是按研究方法分類的學科。當然,這裡所說的“方法”包括理論和實驗兩方面的內容。

到二十世紀三十年代為止,所有的天文觀測都是用光學手段進行的。但是,在此後的一、二十年間,射電天文和空間天文的手段相繼出現,開展瞭對天體的無線電和天體的紅外、紫外、X射線和γ射線的觀測。射電天文學和空間天文學遂成為按觀測手段分類的新學科。

這裡按研究方法和按觀測手段所作的分類,並沒有窮盡“類”的完整性。例如從研究方法著眼,也可以把宇宙化學這些學科列為天文學的學科分支,不過,它們還不具備像天體物理學等三門學科那樣的成熟程度和歷史地位。同樣,從觀測手段的分類來說,人們往往不把光學天文學看作一個專門的學科分支,這是因為光學天文方法的成熟程度和歷史地位如此突出,以致在傳統概念中天文學本身基本上就是“光學天文學”,通常隻是把光學天文實測手段,即“天文儀器”(指光學天文儀器)單獨列為一個學科分支而不包括用光學方法觀測的天文對象和研究結果。另一方面,射電天文學和空間天文學,由於現階段觀測手段尚未成熟,技術和方法的革新進展很快,而每一次的革新都會帶來天文上的新發現、新課題,因此觀測手段和研究結果緊密相連,交錯發展,使這兩門學科目前還保持著自己的特殊性,成為獨立的分支。

按照傳統的觀念,學科分支應當是根據研究對象來區分的。天文對象,按空間尺度的層次,可以分為太陽系、太陽、恒星、銀河系、河外星系和“物理宇宙”(姑且這樣說,借以表示現代宇宙學所研究的對象,並與哲學意義上的宇宙相區別),這裡把太陽作為一個特殊的恒星,把銀河系作為一個特殊的星系,以突出它們的地位。當然,這些不同的天文學層次之間的界線是分明的,但是對它們所用的研究方法和觀測手段則是大同小異的(宇宙探測器軟著陸之類的方法除外)。因此對天文學來說,按研究對象的學科分類,輔以研究方法和觀測手段的分類,尚不失為一種可行的辦法。這樣的學科分類與相互交叉的關系,大體上可以用下面的平面圖表示。